Das Bündner Autoverbot

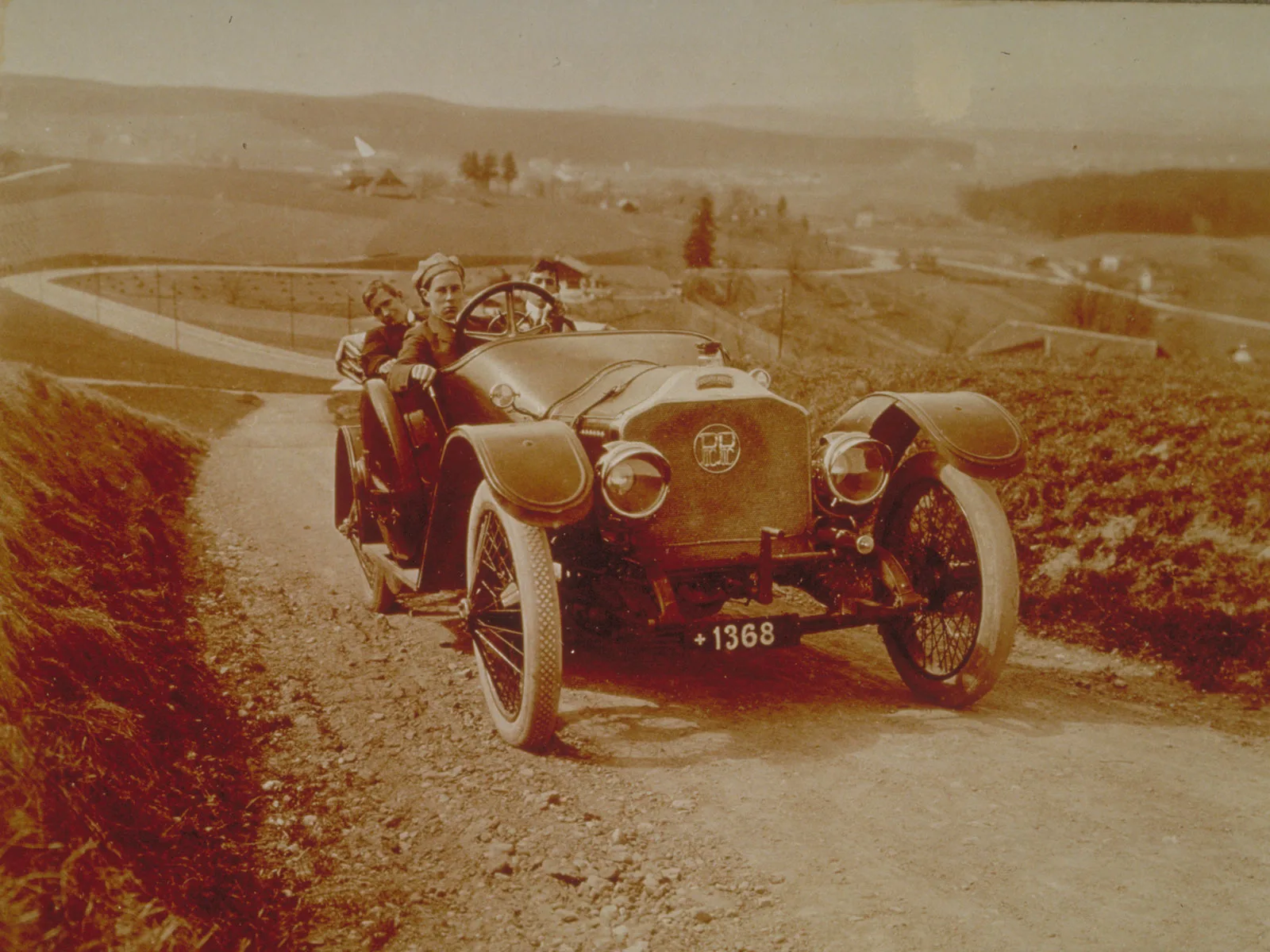

Im Kanton Graubünden bestand zwischen 1900 und 1925 ein Autoverbot. Es brauchte neun Volksabstimmungen, um dies zu ändern.

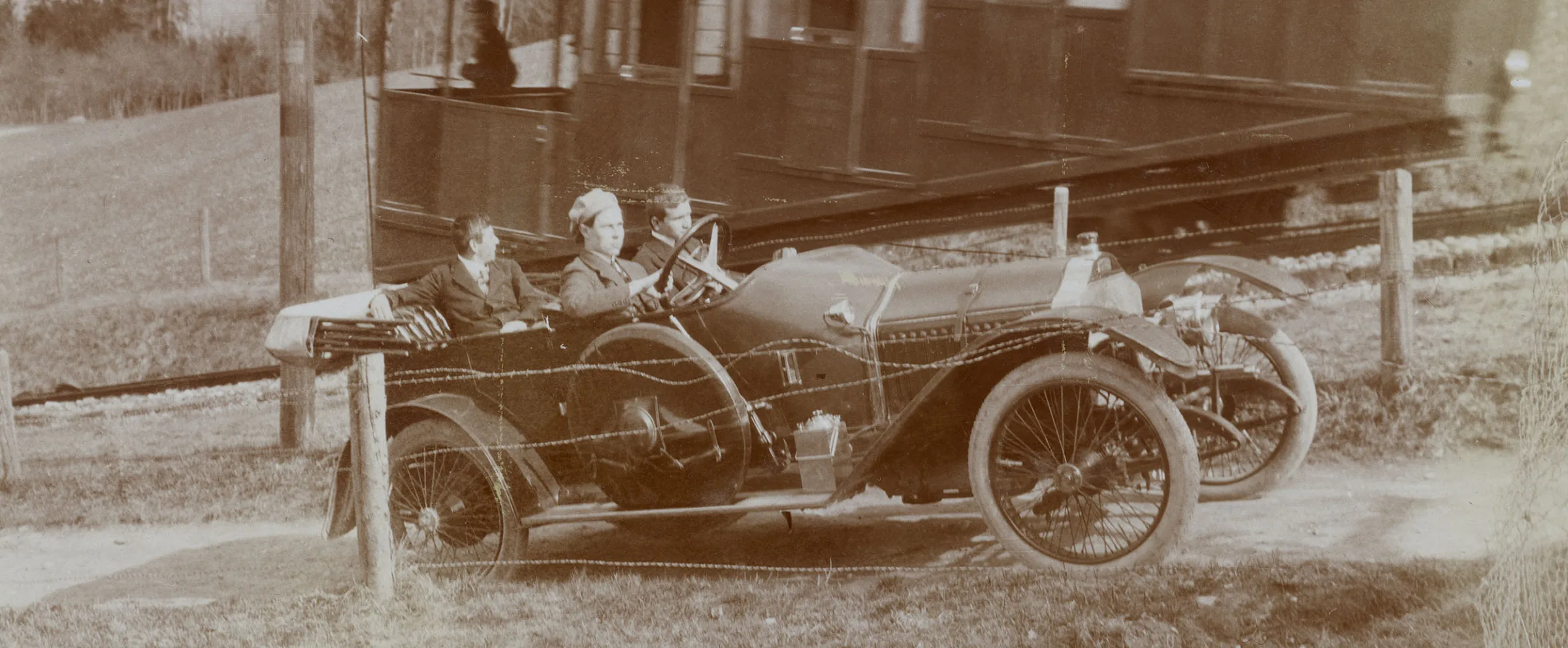

Landarzt Rudolf Campell erinnerte sich 1968 im Buch Der Kampf ums Automobil in Graubünden, wie im Engadiner Bergdorf Celerina um die Jahrhundertwende ein Motorwagen auftauchte, der von zwei Bauernpferden gezogen wurde. Das Fahrzeug war unterwegs von Österreich nach Italien und wählte als schnellsten Weg das Engadin. Am Grenzort Martina beschied man ihm, dass Autos im ganzen Kanton verboten seien. Er musste seine Reise also buchstäblich mit Pferdekraft fortsetzen.

Viele Touristenorte waren zunächst auch für ein Verbot: «Die Ruhesuchenden und Ruhebedürftigen aus Hamburg, Berlin oder London wollen kein Grossstadt-Treiben in der Sommerfrische, keine durchsausenden Automobilisten, keine jagenden Sportsleute, die den sesshaften Stammgast verdrängen, keine staubaufwirbelnden und übelriechenden Dinger», konnte man etwa lesen. Zu den Gästen, die sich Sorgen machten, gehörte auch Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), der mit seiner Frau in den Jahren 1893 bis 1913 regelmässig nach Pontresina in die Ferien kam.

Teure Strassenpflege

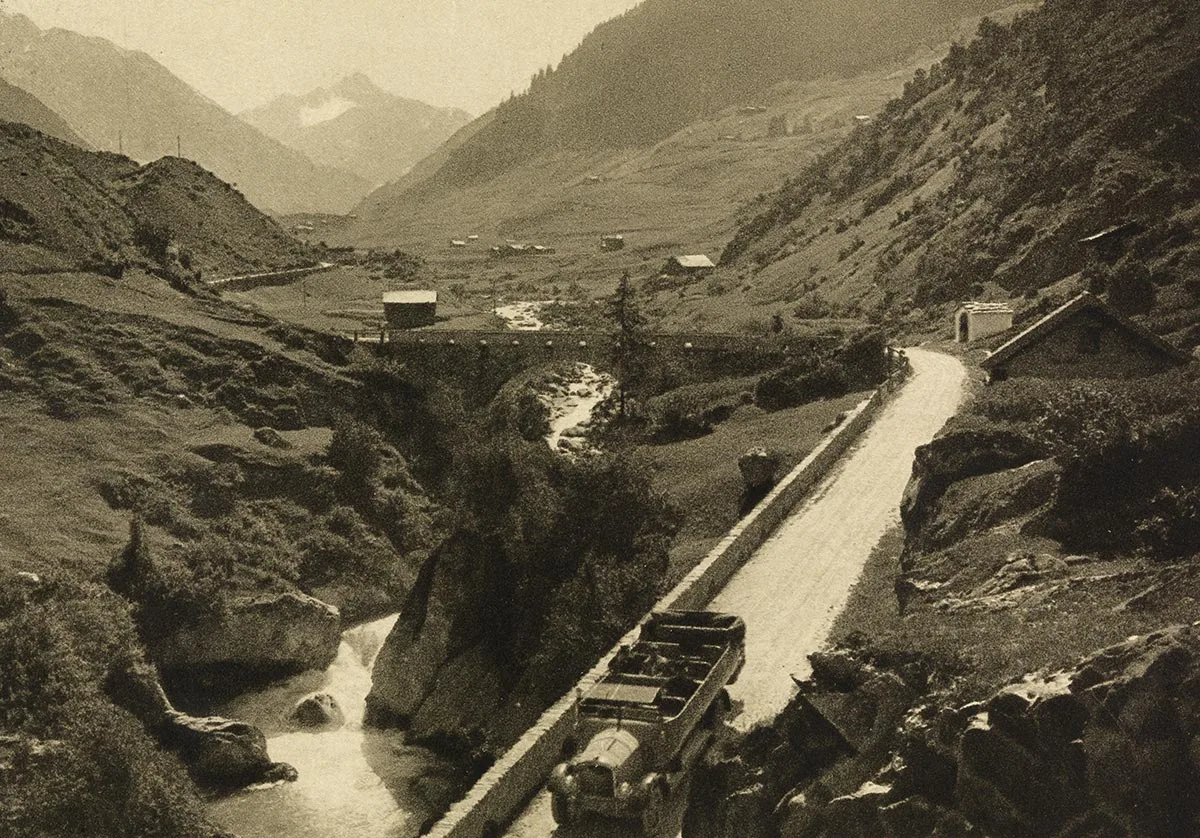

Widerstand gab es übrigens nicht nur im Kanton Graubünden. Uri erliess beispielsweise 1901 ein Fahrverbot auf seinen Alpenstrassen. Der Gotthardpass wurde erst 1906 für einige Stunden pro Tag für Motorwagen geöffnet. Diese Limitierung fiel sogar erst 1917. Sonntagsfahrverbote bestanden auch in anderen Kantonen. Allerdings gab es gewichtige Unterschiede: In der Westschweiz, namentlich in Genf, war man dem Automobil gegenüber deutlich positiver eingestellt als in der deutschen Schweiz. Das hängt unter anderem mit der geografischen Nähe zu Frankreich zusammen, wo das Auto schon früh Fuss fassen konnte.