Wie man Wasser festhalten kann

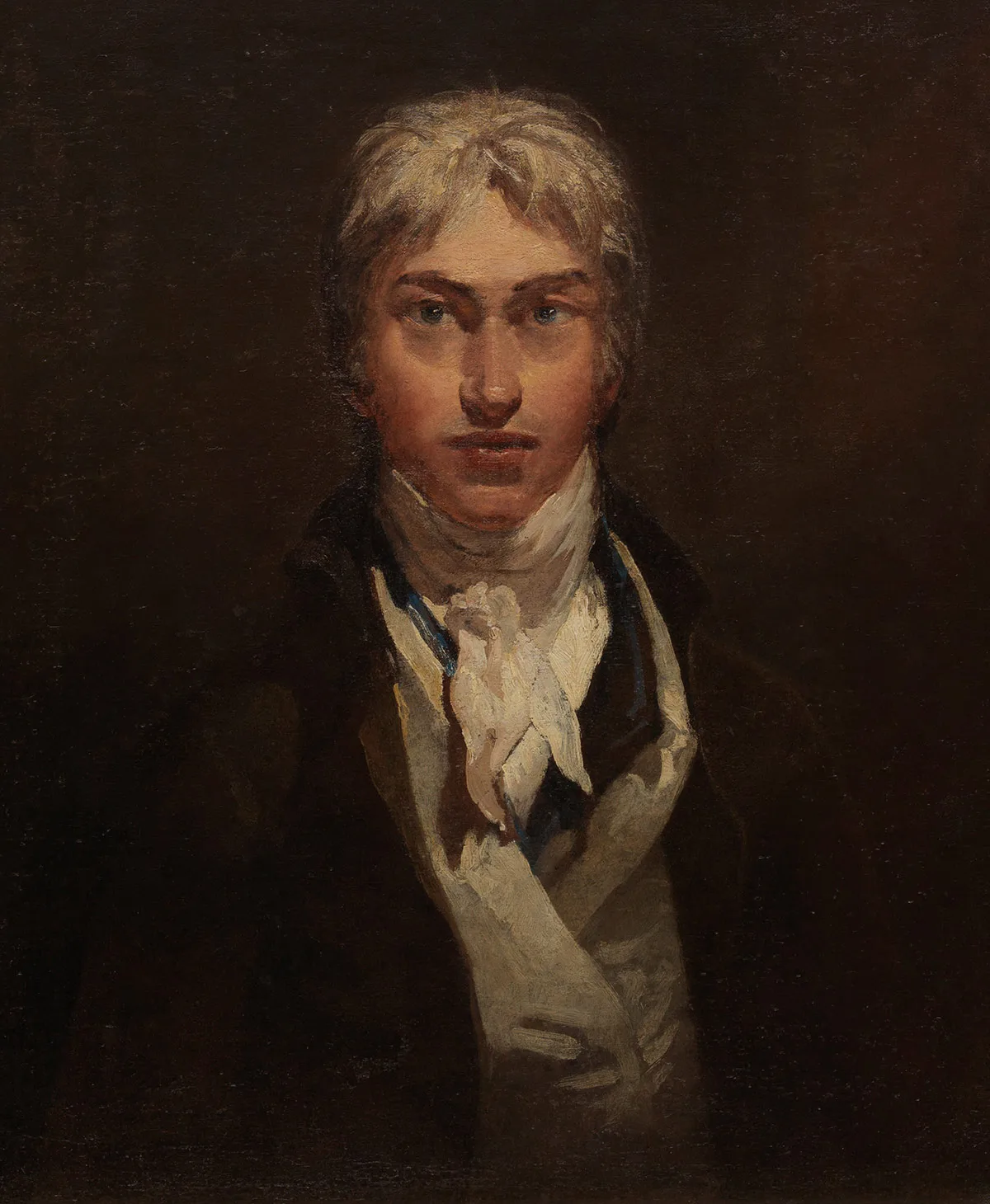

Der Rheinfall ist seit Jahrhunderten ein beliebtes Sujet der Kunstwelt. Besonders eindrucksvoll hat der Engländer William Turner die Kraft des Wassers Anfang des 19. Jahrhunderts auf einer Leinwand festgehalten.

In viel realistischerer Weise wurde das Naturphänomen aber wohl schon eine Generation vorher festgehalten. Denn auf dem Gemälde «Taufe Christi» (1521) des flämischen Malers Joachim Patinir findet sich im linken oberen Bildteil ein Wasserfall, der sich durch grosse Felsen zwängt, wie man sie auch vom Rheinfall her kennt. Patinirs sogenannte Weltlandschaften, wie man sie hier sieht, sind aber immer collageartig aus diversen Elementen zusammengesetzt. Es ging dem Maler nicht um die erkennbare Wiedergabe einer bestehenden Topographie. Die künstlerische Naturdarstellung als Selbstzweck ist zu seiner Zeit ohnehin unüblich.

Eine herausragende Ausnahme ist das 1802 entstandene Gemälde des Rheinfalls bei Schaffhausen von William Turner (1775-1851). Joseph Mallord William Turner, wie der englische Maler mit vollem Namen heisst, richtet mit grosser Kelle an. Das Zentrum seiner grossformatigen Darstellung sind die herabstürzenden Wassermassen, die durch die Enge zwischen den Felsen hindurchbrechen. Ins Bedrohliche gesteigert wird der Eindruck durch die beiden Felsblöcke links, die demnächst ins Wasser zu kippen drohen.

Die schon fast impressionistische, ungewohnte und kühne Malweise, mit der Turner das Wasser behandelt, wendet er hingegen nicht auf die Personengruppe im Vordergrund an. Für diese greift er auf bewährte Rezepte einer realistischen Malweise zurück. So ist selbst das Geflecht der Körbe zu sehen. Mit dieser Spannung zwischen diesen verschiedenartig behandelten Bildzonen erhöht er vor allem die Dramatik des Wasserfalls.

Mit dem angedeuteten Regenbogen links oben und den aufziehenden Wolken setzt er noch einen drauf. Ausserdem hebelt er alle Gesetze der Perspektive aus. So droht das Wasser demnächst tsunamiartig über die Rahmenkante zu stürzen. Unter Missachtung aller physikalischen Regeln fliess es dann aber brav links aus dem Bild ab und verschont nicht nur uns, sondern auch die Personengruppe im Vordergrund.

Mit den Staffagefiguren stellt Turner eine Verbindung zwischen der überzeitlichen ungezähmten Natur und der begrenzten Zeit und Rolle des Menschen her. Der Winzling Mensch vor der unendlichen Natur – dies war ein sehr beliebtes Motiv der Romantik, mit dem Turner den Nerv der Zeitgenossen traf. Die mit Gepäck und Tieren beschäftigten Knechte und Mägde erinnern an die damalige Mühsal des Reisens. Vor der Erfindung der Eisenbahn waren die schiffbaren Flüsse die wichtigsten Verkehrswege, um lange Reisen zu Fuss, auf Reittieren oder bestenfalls mit Kutschen zu vermeiden. Natürliche Hindernisse wie der Rheinfall zwangen die Reisenden, das Gepäck umzuladen.

Dass jedoch Turner schon auf der ersten seiner sechs Reisen durch die Schweiz hier vorbeikam, ist kein Zufall. Für sein künstlerisches Interesse an Landschaften, das er zuvor mit seinen Zeichnungen und Aquarellen von seinen Wanderungen in Wales und Schottland bewiesen hatte, war der Rheinfall damals ein fast logisches Ziel.

Sehr gut zeigt dies ein kurzer Vergleich mit der Vorgehensweise eines nur unwesentlich älteren Zeitgenossen Turners, des aus dem Tirol stammenden Joseph Anton Koch (1768-1839). Koch war seinerzeit ein geschätzter Maler, galt als Erneuerer der Landschaftsmalerei – und liebte Wasserfälle. Er hatte sich als Teil der Künstlergruppe der sogenannten «Deutschrömer» in Rom niedergelassen und war dort erfolgreich tätig. Auf seinen Reisen war er 1791, ein Jahrzehnt vor Turner, am Rheinfall vorbeigekommen. Er fertigte von diesem vier Skizzen von verschiedenen Standpunkten aus an. Koch scheint es dabei um eine möglichst naturgetreue Wiedergabe zu gehen.

Die Unterschiede zu Turners Malstil sind frappant: Kochs Landschaft ist schon fast kulissenhaft statisch. Bis auf den winzigen Hirten mit seiner Herde, die hier vor allem zur Illusion einer sehr grossen Entfernung des Wasserfalls beitragen, ist sie unbelebt.

Der herabstürzende Wasserfall, der stäubend in einem Loch unermesslicher Tiefe verschwindet, hat etwas Beunruhigendes: Man möchte keineswegs in seine Nähe gelangen. Auch wenn er dann im weiteren Verlauf zu einem gezähmten Wildbach und Teil einer Idylle wird, tut Koch alles, um unseren Respekt vor der Urgewalt der Natur zu steigern. Sein Schmadribachfall-Sujet wurde schon von Zeitgenossen als gemaltes Manifest für die naturgegebene Freiheit des Individuums im Kontext der Aufklärung verstanden.

Turners experimenteller, subjektiver Malstil wird sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts immer stärker durchsetzen. Seit dem Siegeszug des Impressionismus sind wir so sehr daran gewöhnt, dass für unser Auge Künstler wie Koch mit ihrem perfekten Akademiestil eher fad erscheinen. Sogar Turner selber wird sich mit der Zeit noch deutlich radikalisieren, wie sein zunehmend in expressiven Farbnebeln aufgelöstes Spätwerk zeigt.

Die malerisch übersteigerte Darstellung der Naturgewalten unterstrich indirekt die Leistung der Menschen, denen es gelang, diese Naturgewalten zu zähmen oder zumindest für ihre Zwecke zu nutzen. Zugleich schufen die Maler eine idealisierte Gegenwelt zur Realität.