Der Traum vom Kanton Biel

Ein imaginäres Gespräch über den Diplomaten, Amtsstatthalter, Soldaten, Archäologen, Maler und Wohltäter seiner Stadt: Georg Friedrich Heilmann (1785–1862).

Noch kürzer könnte man den berühmtesten Bieler des Jahrhunderts nicht beschreiben.

– Wer ist dieser Heilmann, der gerade gestorben ist? Noch nie von ihm gehört!

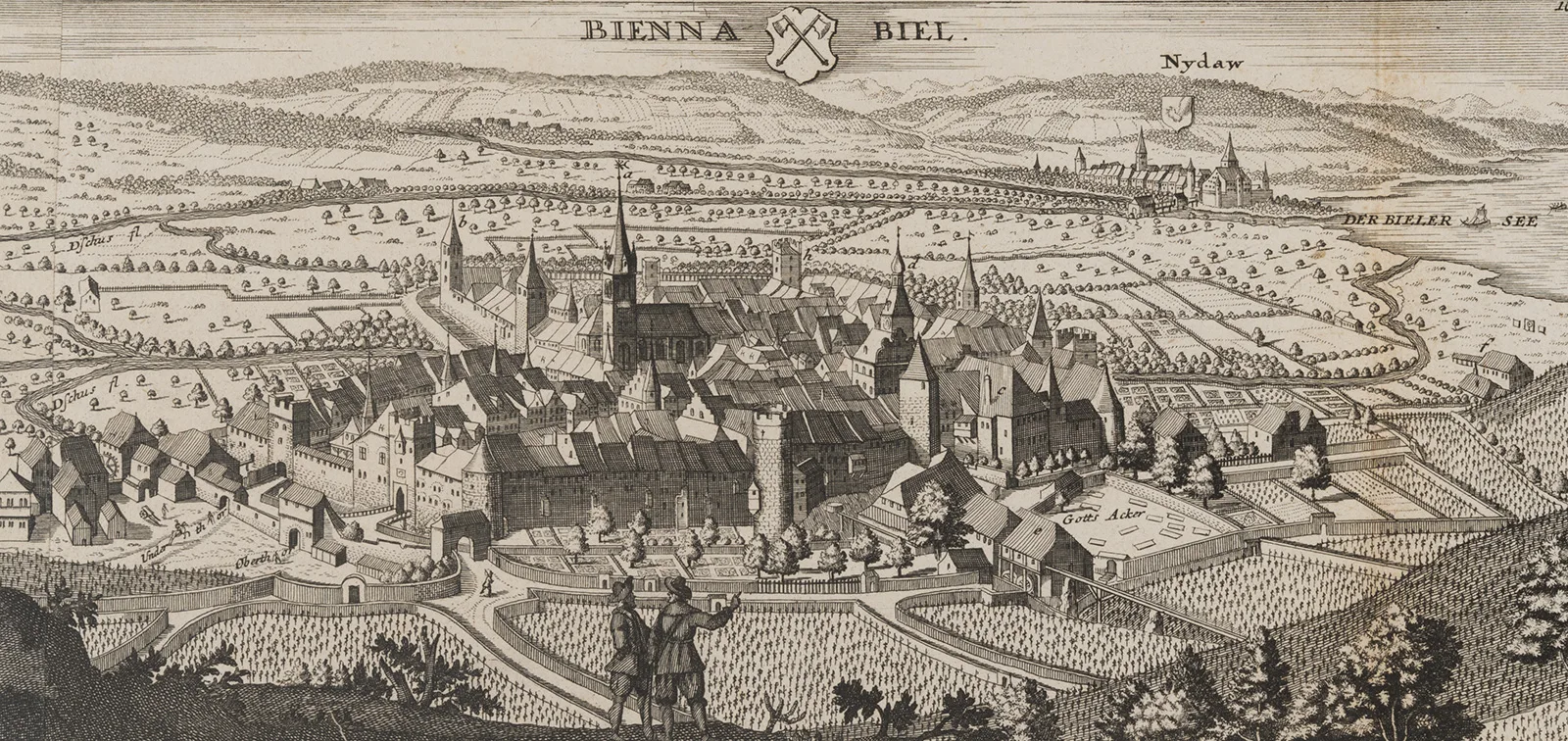

– Weisst du, das war ein sehr berühmter Bieler! Ich habe ihn gut gekannt. Ich darf sogar sagen, dass wir ein Leben lang Freunde gewesen sind. Als Kinder wohnten wir direkt nebeneinander. Er wurde schon in jungen Jahren bekannt. Das war die Zeit Napoleons, als Biel noch nicht zu Bern, sondern zu Frankreich gehörte. Georg Friedrich Heilmann war gerade aus Deutschland zurückgekehrt, wo er Wirtschaftspolitik und Recht studiert hatte. Er – als einstiger Bewunderer des Deutschen Adlers – hatte das Kommando über die alte Nationalgarde in Biel übernommen und ein Freiwilligenkorps gegen Napoleon daraus gemacht. Das war in den frühen 1810er-Jahren und er war gerade einmal 25 Jahre alt.

Zuerst wurde er nach Frankreich geschickt, um von General Schwarzenberg, Oberkommandierer der alliierten Streitkräfte, die Anerkennung der Zugehörigkeit Biels zur Schweiz einzuholen, was bedeutete, dass Biel von den antifranzösischen Truppen nicht als Feind behandelt werden durfte. Anschliessend traf er in Basel den österreichischen Kaiser, der das Versprechen Schwarzenbergs absegnete. Dann vertrat er die Stadt Biel im Frühling 1814 bei der Tagsatzung in Zürich. Auch hier war das Ziel, dass seine Stadt in die Eidgenossenschaft aufgenommen würde. Im Sommer 1814 gestaltete er einen Verfassungsentwurf für einen neuen Schweizer Kanton, der Biel sowie den ganzen südlichen (und protestantischen) Teil des früheren Bistums Basel umfassen sollte.

– Nein, er war kein Diplomat. Hast du zum Beispiel schon einmal von dem grossen Bauprojekt zur Verhinderung von Überschwemmungen im Grossen Moos gehört?

– Ja, natürlich! In der Schule haben wir darüber gesprochen. Ein Ingenieur aus dem Kanton Graubünden mit einem komischen Akzent kam vorbei. Sein Name war Herr Nicca, glaube ich. Er hat uns sein Projekt erklärt, mit dem er die Aare in Aarberg direkt in den Bielersee umleiten wollte.

– Also war er am Ende auch ein Ingenieur, wie dieser Herr Nicca?

– Nein, er war Armeeangehöriger, wie ich auch. Das ist schwer zu erklären. Nach seiner Rückkehr aus Wien wurde er zuerst Mitglied des bernischen Grossen Rates. Anschliessend wurde er zum Amtsrichter und Amtsstatthalter des Distrikts Biel ernannt, sogar noch bevor es den Distrikt überhaupt gab. Deswegen nannte man ihn Unteramtsstatthalter. Als er dieses Amt innehatte, erstellte er sein berühmtes Memorial zu den Überschwemmungen.

Durch den Vorgeschmack der militärischen Führung, den er mit seinem kleinen Freiwilligenkorps bekommen hatte, begann er bald eine Laufbahn als Hauptmann und nach einigen Jahren als Bataillonskommandeur und Oberst des Militärbezirks Thun.

Trotzdem war er noch immer sehr vielseitig interessiert und trieb Initiativen voran. Privat beschäftigte er sich mit Malerei, Literatur und Musik. Er war ausserdem ein passionierter Sammler, genau wie sein Vater. Daneben brachte er sich ausserdem stark in das öffentliche Leben seiner Stadt ein. So gründete er zum Beispiel 1820 die Ersparniskasse Biel.

Es gab keine Veranstaltung oder Festivität, an der er nicht teilnahm. Einige erinnern sich noch daran, dass er die Bieler Schützen an das Eidgenössische Schützenfest in Basel geführt hat. 1826 organisierte er eine Sammelaktion von Haus zu Haus zur Unterstützung der Griechen bei ihrem Befreiungskampf gegen die Türken. Als Mitglied der Kantonalen Baukommission förderte er Strassenbauprojekte zwischen Biel und Solothurn sowie Bözingen und dem Jura.

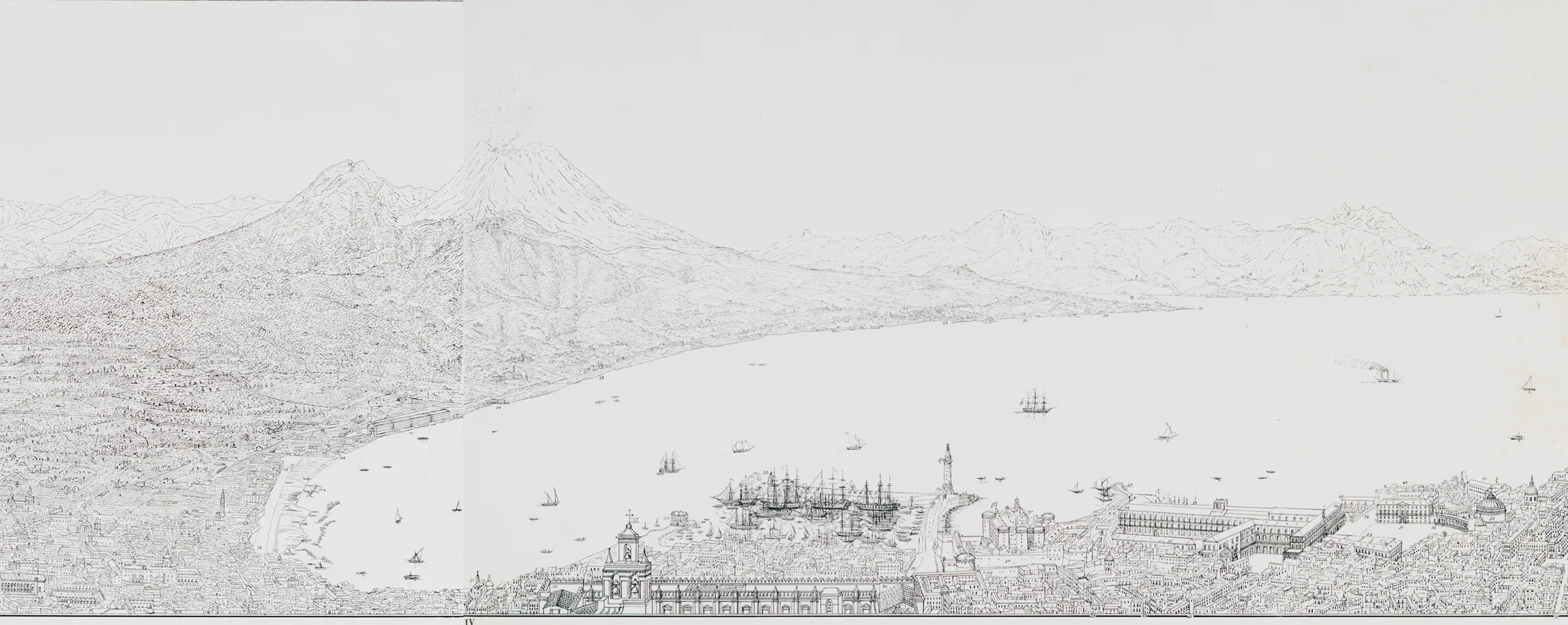

Dennoch war ihm vielleicht der Horizont seiner kleinen Stadt zu eng – Biel hatte in den 1820er-Jahren knapp 3000 Einwohner – oder die Adeligen des Ancien Régime an der Spitze der Kantonsregierung in Bern liessen ihn nicht frei atmen. Vielleicht hatte er aber auch durch seine früheren Einsätze und Auslandsreisen Gefallen an Abenteuern oder weiten Horizonten entwickelt. Jedenfalls ging er als 44-jähriger im Rang eines Offiziers mit einem bernischen Regiment nach Neapel und diente dem neuen König des Königreichs beider Sizilien, den er seit seiner Jugend kannte. Etwas über 15 Jahre blieb er dort, weit weg von seiner Familie – er hatte vier kleine Kinder – und seiner Stadt.

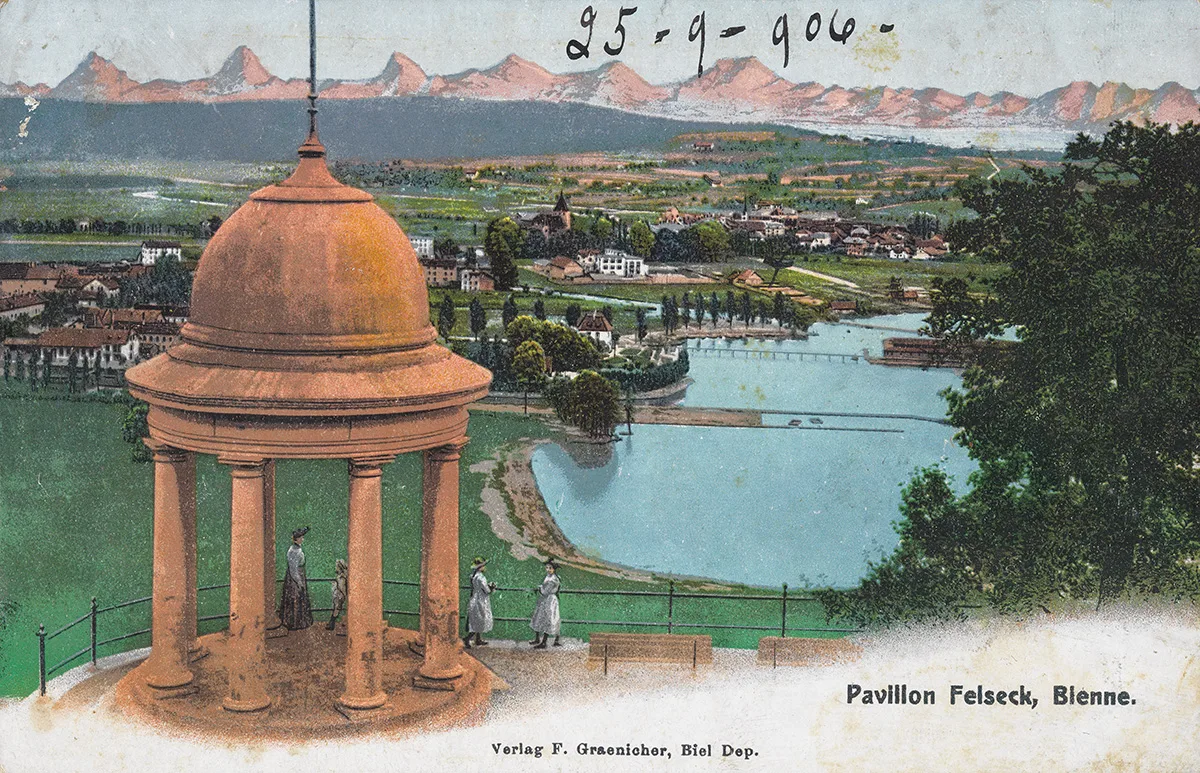

Diese lange Abwesenheit war zweifellos ein Grund dafür, dass man ihn in seiner Heimatstadt ein bisschen vergessen hat. Als er 1845 zurückkehrte, war er bereits ein betagter Herr von 60 Jahren. Es ist also ganz normal, dass junge Leute in deinem Alter noch nie von ihm gehört haben. Dennoch war er weiterhin aktiv: Er wurde erneut in den Grossen Rat gewählt und du bist ihm ganz sicher mehrmals in der Stadt begegnet. Hast du gewusst, dass er es war, der den Bau des sogenannten «Pavillon Felseck» wenig oberhalb des Sees veranlasst hat? Oder der die Behörden dazu gebracht hat, die Pasquart-Allee hinunter zum Bielersee zu sanieren und den Schüsskanal durch die Stadt zu graben?

– Genau. Aber es gibt noch zwei andere Tatsachen, über die man nie spricht, wenn es um Georg Friedrich Heilmann geht. Als er Offizier in Neapel war, hat er in den Pausen zwischen den Militäraktionen archäologische Forschungen unternommen. In Nola bei Neapel hat er sogar die Leitung eines archäologischen Museums übernommen und antike Kunstgegenstände an eine Sammlung in Bern geschickt. Also könnte man, wenn man wie du ganz genau wissen will, wer dieser Mensch gewesen ist, sagen, dass er Archäologe war. Zwar ist das den Leuten nicht in Erinnerung geblieben, doch die Archäologie gehörte wahrscheinlich zu seinen grössten Leidenschaften – wie auch das Zeichnen und Malen.

Und vielleicht interessierst du dich eines Tages für Kunstbände und entdeckst die Reproduktion eines grossen Gemäldes von Neapel, signiert mit G.F. Heilmann de Rondchâtel. Das war er.

Serie: 50 Schweizer Persönlichkeiten

Die Geschichte einer Region oder eines Landes ist die Geschichte der Menschen, die dort leben oder lebten. Diese Serie stellt 50 Persönlichkeiten vor, die den Lauf der Schweizer Geschichte geprägt haben. Einige sind besser bekannt, einige beinahe vergessen. Die Erzählungen stammen aus dem Buch «Quel est le salaud qui m’a poussé? Cent figures de l’histoire Suisse», herausgegeben 2016 von Frédéric Rossi und Christophe Vuilleumier im Verlag inFolio.