Ein Pionier mit dunkler Seite

Vom Westernheld zum rassistischen Kolonialisten: Die Sicht auf den Schweizer Pionier Johann August Sutter veränderte sich in den letzten Jahrzehnten.

Erfolglos in der Schweiz und in den USA

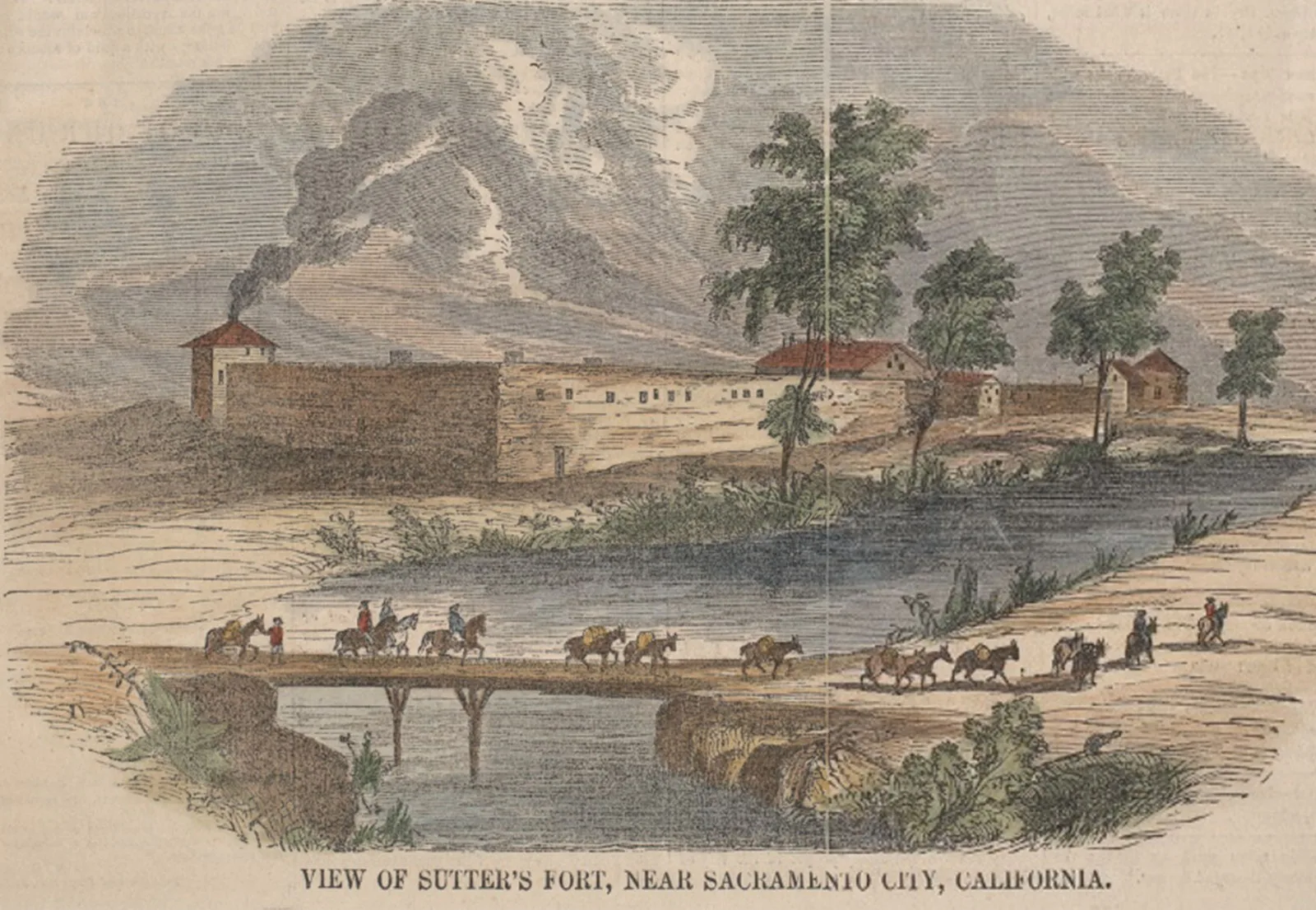

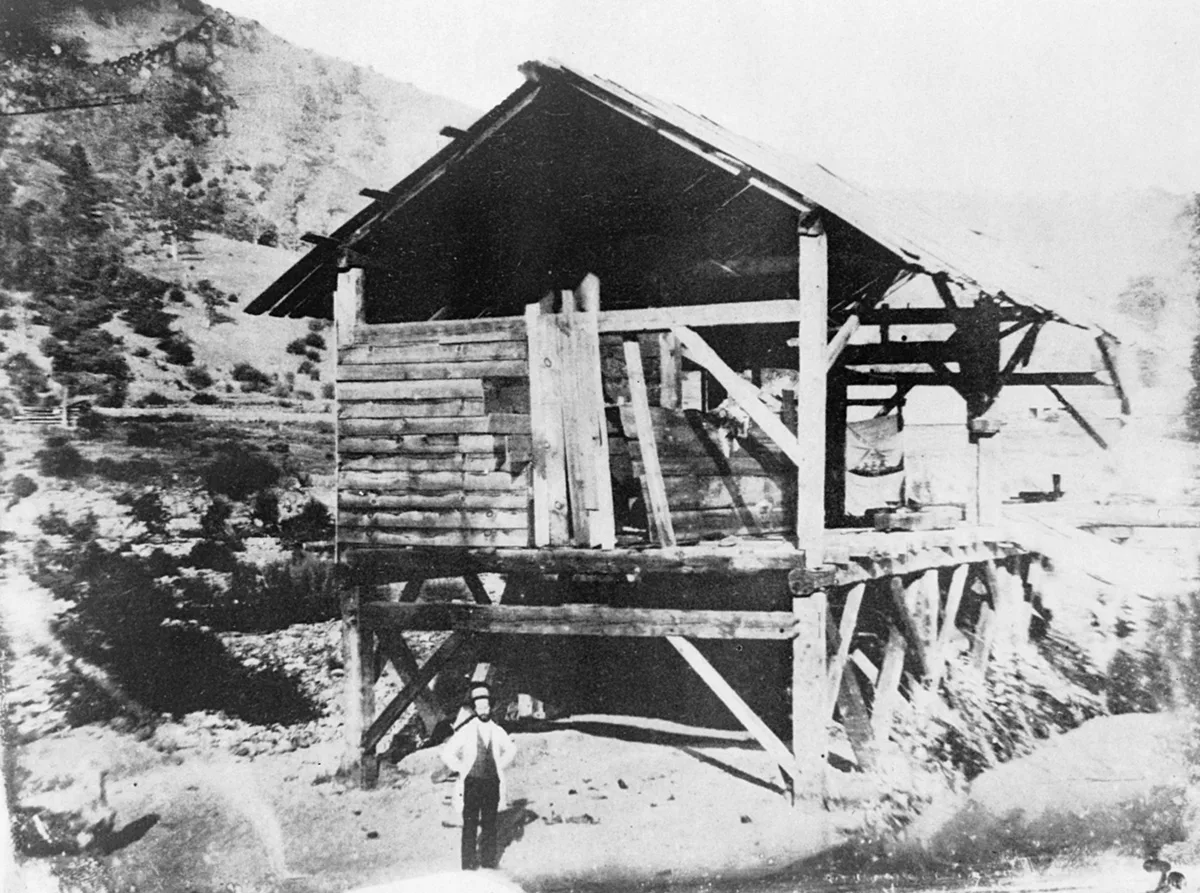

Kaum in den USA angekommen, musste er wieder wegen seines erfolglosen Unternehmertums und aufgebrachten Gläubigern vor dem Berufungsgericht von Jackson County (Missouri) erscheinen – auch dieser Aufforderung leistete er nicht Folge, sondern flüchtete 1838 erneut westwärts. Damit wurde er – ungeplant – zu einem Schweizer Pionier des «Wilden Westens». Sein Grossgut «Neu-Helvetien» an den Ufern des Sacramento war nie rentabel, Sutter die meiste Zeit alkoholisiert und hoch verschuldet. Trotzdem erscheinen seit über 100 Jahren fast nur wohlwollende künstlerische und literarische Interpretationen seines Lebens, das 1880 in Washington endete. Wieso?

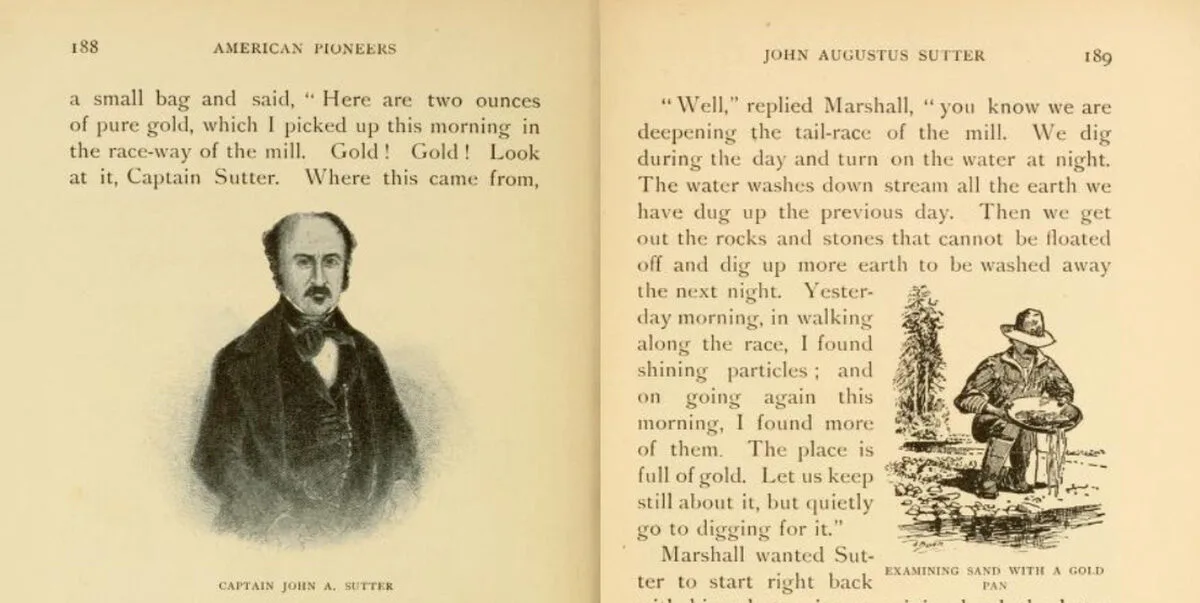

Beschönigt und verklärt

Blaise Cendrars schrieb rund 55 Jahre später den Abenteuerroman «Gold. Die Fabelhafte Geschichte des Generals Johann August Suter». Damit wurde die Lebensgeschichte Sutters, so wie Cendrars sie sich vorstellte, zur Heldengeschichte und bildete die Basis für viele nachfolgende Interpretationen. Die Zürcher Uraufführung des Dramatikers Cäsar von Arx’ war 1930 beispielsweise ein grosser Erfolg. Aber nicht nur in der Schweiz wurde die Geschichte immer wieder rezipiert. Auch die Nationalsozialisten wussten den glorreichen Schweizer, der in Deutschland das Licht der Welt erblickte, für ihre Propagandastrategie zu nutzen: der von Luis Trenker 1936 produzierte Film «Der Kaiser von Kalifornien» wurde von Joseph Goebbels an den Filmfestspielen in Venedig in den höchsten Tönen gelobt. Die Hochkonjunktur des heldenhaften General Sutter scheint bis heute nicht abzunehmen. 2016 erschien in der Schweiz der jüngste Roman über ihn. In Kandern, seiner Geburtsstadt, strebt man seit 2017 eine Städtepartnerschaft mit Sacramento an.

Andere Sichtweise ab den 1980er-Jahren

In den 1980er-Jahren forderte die «New Western History» die bisherige Deutungshoheit der amerikanischen Geschichtswissenschaften über das frontier- und damit auch das Sutternarrativ heraus, indem sie die klassische Leseweise der «Wildwest»-Geschichte in Frage stellte: Interessiert war man nicht mehr an den weissen, meist männlichen Pionieren, welche die Helden innerhalb der amerikanischen Meistergeschichte schlechthin darstellten, sondern man fragte nach den durch die Westwanderung dezimierten indigenen Gesellschaften, den kaum erwähnten Frauen und den restlichen bis dato unsichtbaren Personen der Winning of the West-Story.

Die U.S.L.O.C. wandte sich mit der Bitte, sich für die Erinnerung an Sutter einzusetzen, an private und politische Interessensgruppen im Kanton Basel-Landschaft, da Sutter das Bürgerrecht des Baselbieter Dörfchens Rünenberg besass. So geschah es, dass sich der Besitzer der General Sutter-Brennerei in Sissach und verschiedene Regierungsräte des Kantons ab Mitte der 1980er-Jahre für eine finanzielle Beteiligung am Bau einer übermannshohen Sutter-Statue in Sacramento einsetzten.

Johann August Sutter

Johann August Sutter (1803 - 1880) wanderte nach dem Konkurs seiner Tuch- und Kurzwarenhandlung 1834 in die USA aus. Aber auch dort waren seine Handelstätigkeiten nicht erfolgreich. Er musste mehrmals den Ort wechseln und hinterliess immer wieder Schuldenberge. Die USA waren für den Hochstapler bald ein zu heisses Pflaster und so wandte er sich südwärts. In Mexiko erhielt er vom Gouverneur rund 200 Quadratkilometer Land im Sacramento-Vally, das er besiedeln konnte. Dort gründete er die Kolonie «Neu-Helvetien». Doch wirtschaftlich war Sutter auch hier nicht erfolgreich. Um seine Defizite zu decken liess er indigene Sklaven für sich arbeiten und handelte mit indigenen Kindern. Nach dem Beitritt Kaliforniens zu den USA 1850 kämpfte Sutter bis an sein Lebensende um sein Land. Erfolglos. Zwar erhielt er einige Jahre eine Pension, doch ein positiver Entscheid bezüglich seiner Grundstücksanerkennung blieb aus.

Diese Städtepartnerschaft existiert bis heute. Die Statue wurde im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung auf Druck verschiedener indigener Gesellschaften Kaliforniens und der Wissenschaft im Juni 2020 vom Sockel genommen – eindeutig ein Signal für eine differenziertere Erinnerung an den Schweizer Helden.