Schlussmachen auf neutrale Art

Am Ende des Kalten Krieges verliert das Konzept der Neutralität an Relevanz. Zu Beginn der 1990er-Jahre zerfällt deshalb auch die Gruppe der vier europäischen Neutralen Schweiz, Schweden, Österreich und Finnland.

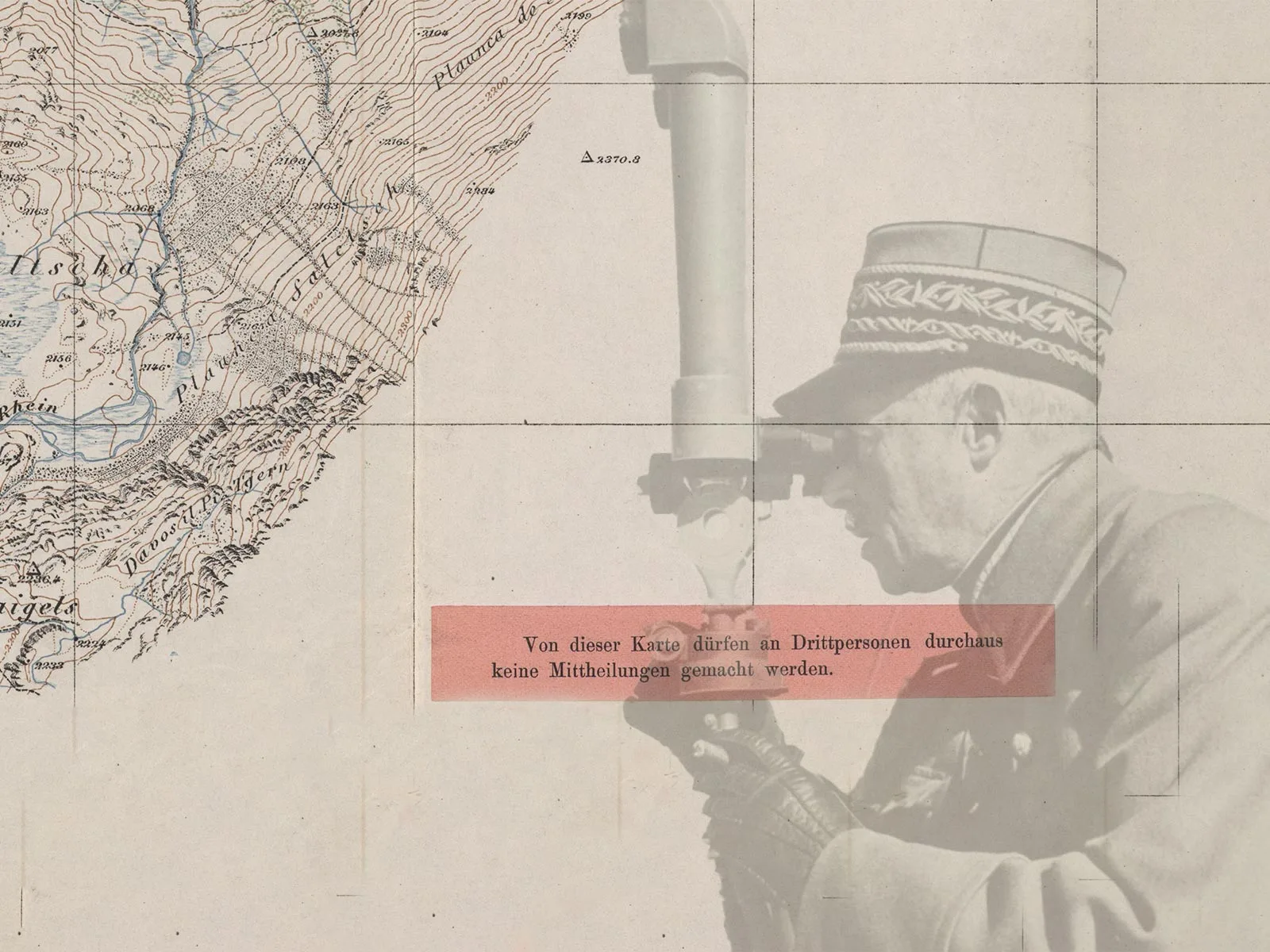

Selbstredend war die Gemeinschaft der vier Neutralen Europas nie eine ganz innige ménage à quatre gewesen. Dafür waren die Akteure zu verschieden. Aus den Erfahrungen der beiden schadlos überstandenen Weltkriege hatte die Schweiz die dauerhafte und bewaffnete Neutralität während dem Kalten Krieg als zentrale Voraussetzung für ihre Unabhängigkeit angesehen, als nationalen Kitt und zugleich Königsweg für ihre Rolle als Sonderfall der internationalen Beziehungen. Gleichzeitig war die Schweiz wirtschaftlich vollständig in das westliche System integriert.

Die finnische Neutralität dagegen wurzelte im Freundschaftsvertrag von 1948 mit dem mächtigen Nachbarn UdSSR. Die Regierung in Helsinki konnte sich dadurch während des Ost-West-Konflikts eine relative Handlungsfreiheit bewahren. Dennoch galt «Finnlandisierung» gemeinhin als Synonym für «eingeschränkte Souveränität». Auch Österreichs immerwährende Neutralität war der jungen Republik 1955 im Moskauer Memorandum von der Sowjetunion auferlegt worden – und dies explizit nach dem Vorbild der Schweiz. Wien wurde für Bern zu einer (von oben herab gesehenen) neutralen Vergleichsgrösse und, wenn es um die Sitzfrage internationaler Organisationen ging, gar zu einem ernsten Konkurrenten Genfs.

Gewiss empfanden es die Gralshüter helvetischer Neutralität im Aussendepartements dabei als Genugtuung, wenn die Schweiz auch von Entwicklungsländern als «Neutralster der Neutralen» wahrgenommen wurde. In den Augen der Schweizerinnen und Schweizer galt und gilt eigentlich nur die Schweiz so richtig als neutral, auch wenn diese Neutralität ein vages Konzept blieb, das im Laufe der Zeit in der aussenpolitischen Praxis immer sehr flexibel angewendet wurde.

Bis zur Wende waren die Schweiz, Österreich, Schweden und Finnland auch wirtschaftlich, im Rahmen der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) eng miteinander verzahnt gewesen. Mit dem Fall des «Eisernen Vorhangs» strebten zuerst Wien, kurz darauf auch Stockholm und Helsinki nach einem Beitritt zur EU, die eine ökonomische und auch politische Vereinigung ganz Europas vorantrieb. Das Projekt eines Europäischen Wirtschaftsraums als gemeinsames Dach zwischen EFTA und EU erachteten sie nur noch als Übergangslösung. Gut zwei Monate nach dem sicherheitspolitischen Neutralentreffen in Bern lehnte am 6. Dezember 1992 die Schweizer Stimmbevölkerung den EWR-Vertrag an der Urne ab. Der Bundesrat, der schon im Oktober 1991 als strategisches Ziel die EU-Mitgliedschaft der Schweiz verkündet hatte, landete hart auf dem Boden der integrationspolitischen Realität, während die Kolleginnen und Kollegen in Österreich, Schweden und Finnland ihre Länder bis 1995 in die Europäische Union führen sollten – und dabei nota bene erklärtermassen neutral blieben.

Rund 30 Jahre lang bestand für die Schweiz, Schweden, Finnland und Österreich kaum Handlungszwang, sich ernsthaft mit einer engeren Assoziation, die über die NATO-Initiative der losen «Partnerschaft für den Frieden» (welcher zum Beispiel auch Russland, Belarus und die Ukraine angehörten) hinausging, auseinanderzusetzen. Ihre Neutralitätskonzeptionen dümpelten, jede auf ihre eigene Weise, vor sich hin. Erst mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mussten sich die vier Länder erneut grundsätzlich mit der Frage der Neutralität auseinandersetzen. Die unterschiedlichen Antworten zeigen, wie stark sie sich seit der Trennung auseinandergelebt haben.

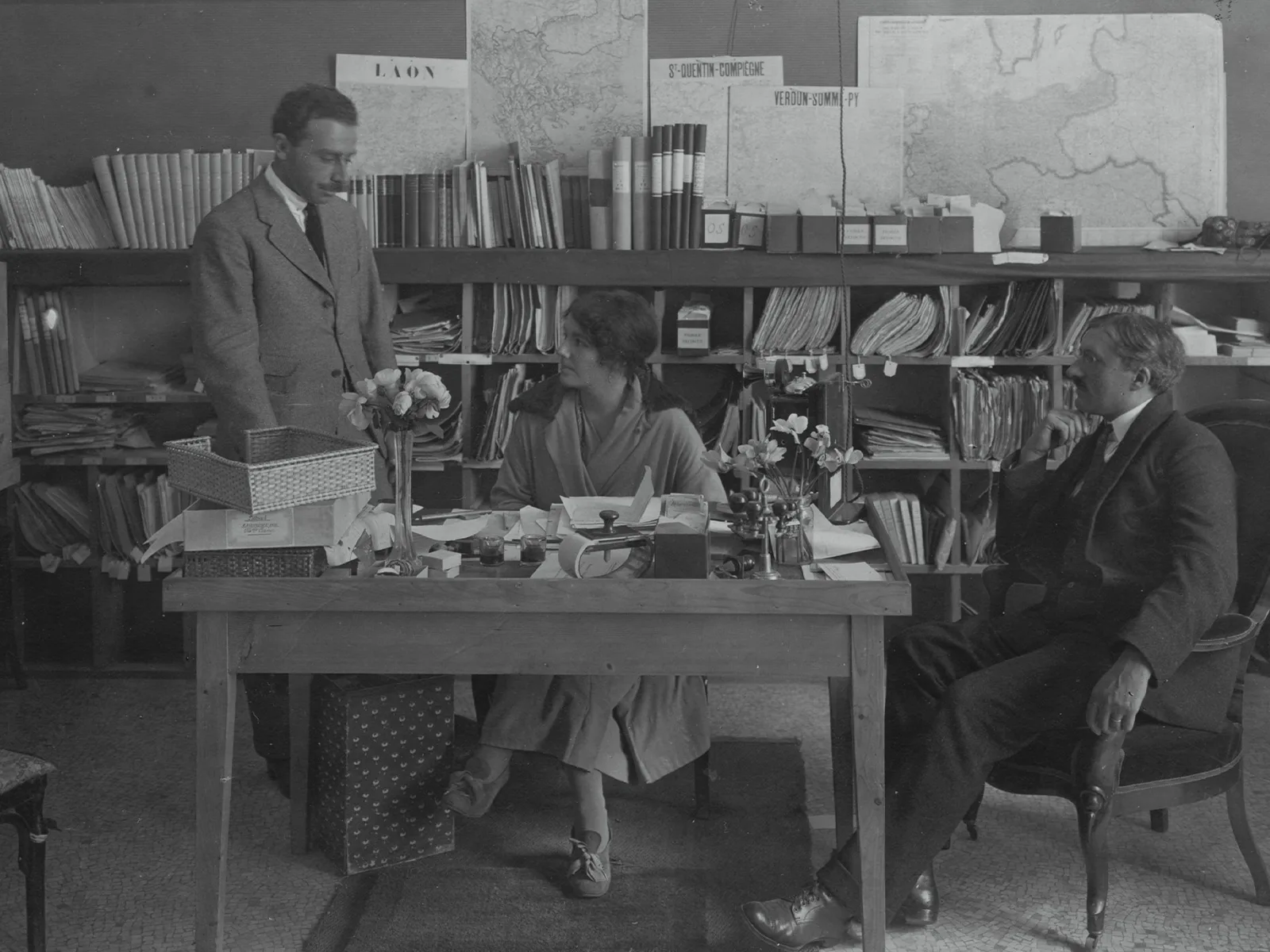

Gemeinsame Forschung

Der vorliegende Text ist das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen dem Schweizerischen Nationalmuseum und der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis). Das SNM recherchiert im Archiv der Agentur Actualités Suisses de Lausanne (ASL) Bilder zur schweizerischen Aussenpolitik und Dodis kontextualisiert diese Fotografien anhand des amtlichen Quellenmaterials. Die Akten zum Jahr 1992 wurden am 1. Januar 2023 auf der Internetdatenbank Dodis publiziert. Die im Text zitierten Dokumente und weitere Akten aus dem Band Diplomatische Dokumente der Schweiz 1992 sind online verfügbar.