Vandalismus als politisches Instrument in der Helvetik

Der Franzoseneinfall vor 225 Jahren brachte unserem Land nicht nur grösste politische Umwälzungen, sondern auch Tod und Zerstörung. Spuren des damaligen Vandalismus an Kulturgütern sind heute noch sichtbar.

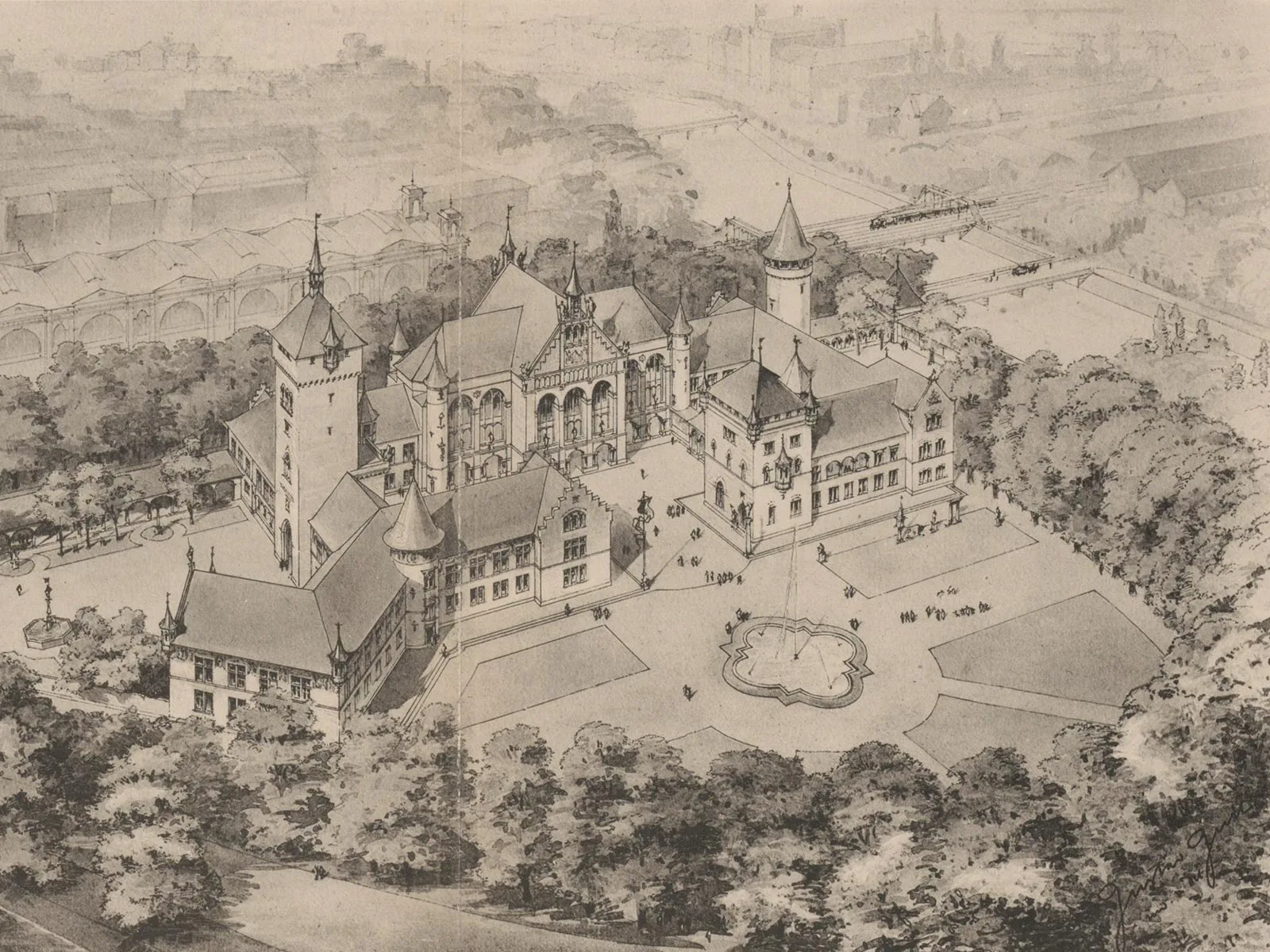

Napoleon und die Eroberung der Alten Eidgenossenschaft

Was hat all dies mit Vandalismus zu tun?

Diesen beiden Ausprägungen von Vandalismus begegnet man auch bei der helvetischen Revolution von 1798. Diese kam nicht etwa aus heiterem Himmel, sondern sie hatte sich längst abgezeichnet. In den Jahren nach der Französischen Revolution von 1789 hatte sich auch in der Schweiz der Ruf nach gesellschaftlicher Umwälzung und politischer Veränderung ausgebreitet. In der im Winter 1797/98 schon stark aufgeheizten Stimmung zündeten Ende Januar 1798 Aufständische im Kanton Basel mittelalterliche Burgen an, die den Landvögten als Amtssitz dienten. Es folgten ähnliche Burgenbrüche im Kanton Solothurn.

Die Schreckenstage von Nidwalden im September 1798

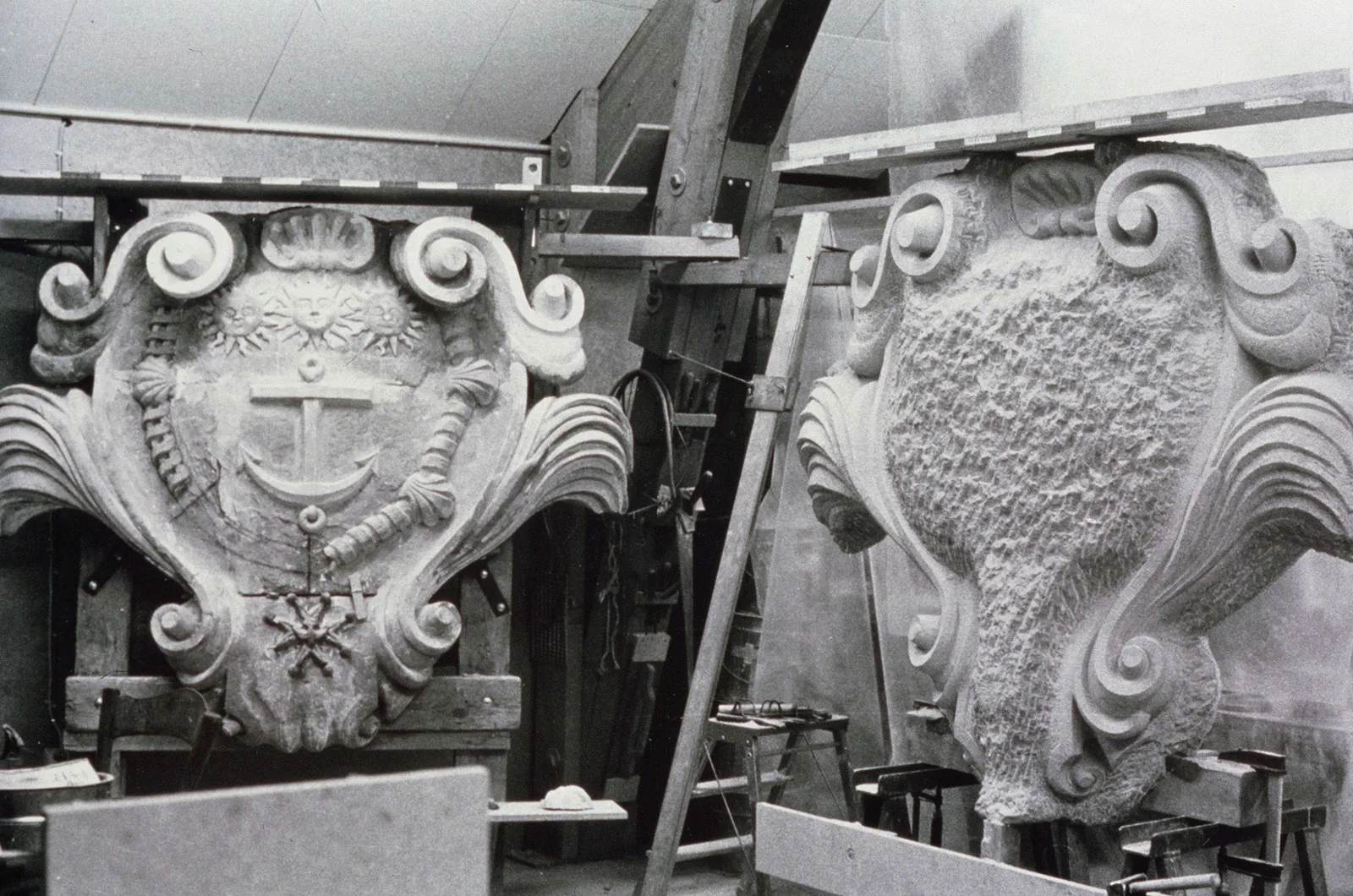

Im Furor gegen historische Familienwappen

Vandalismus an der Jesuitenkirche von Solothurn

Tilgung eines historischen Ereignisses?

ZAK – die wissenschaftliche Zeitschrift des Schweizerischen Nationalmuseums

Dieser Beitrag ist ein gekürzter Ausschnitt aus einem Artikel in der Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte (ZAK), welche das Schweizerische Nationalmuseum seit genau 80 Jahren herausgibt. Die ZAK erscheint viermal pro Jahr und kann abonniert werden. Weitere Infos unter: landesmuseum.ch/zak