Frau Staehelin, Stalins Tochter

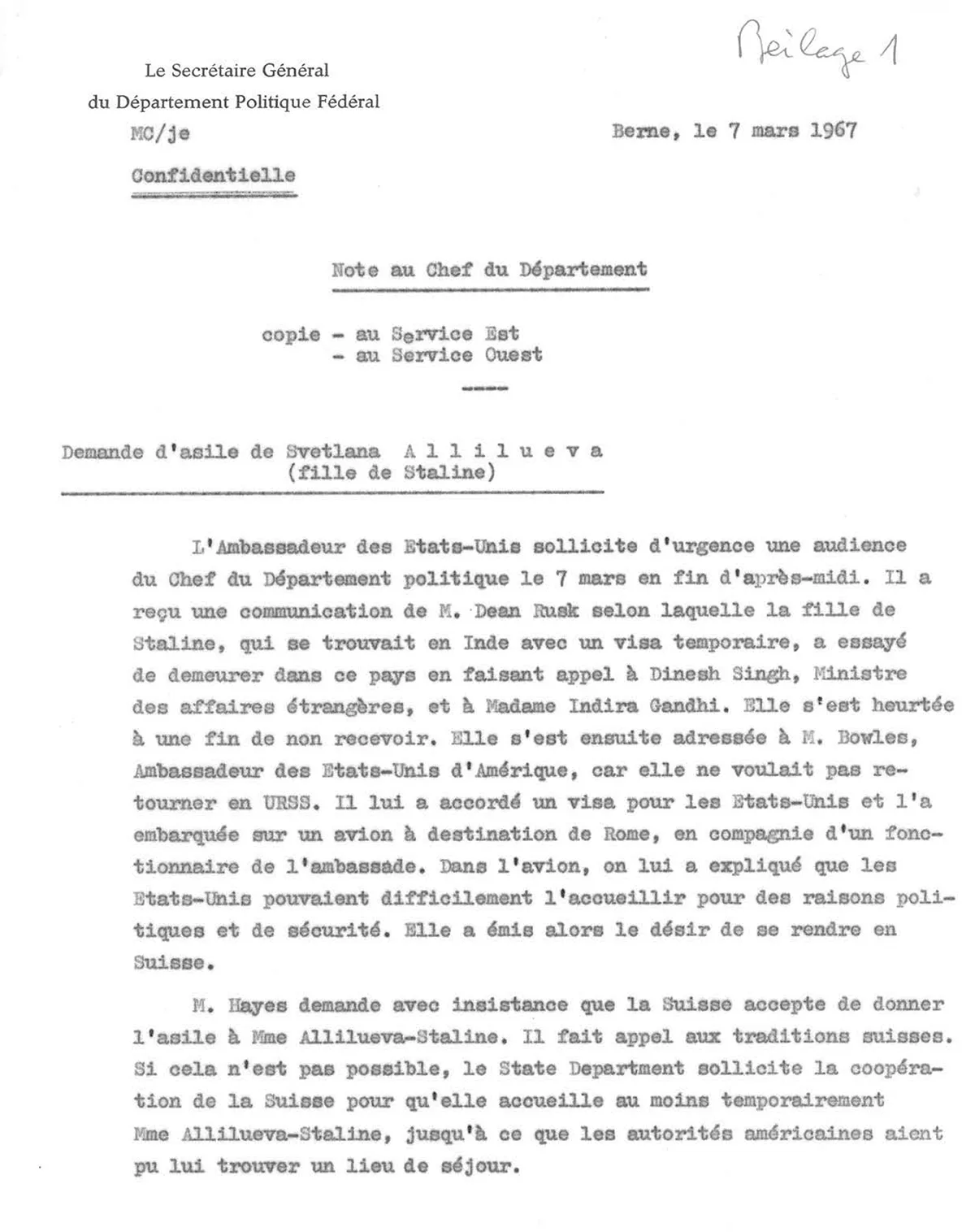

Im Frühling 1967 reiste Stalins Tochter in die Schweiz ein. Mitten im Kalten Krieg. Die Geschichte eines diplomatischen Drahtseilakts.

Einreise «zu Erholungszwecken»

Justizminister Ludwig von Moos hielt eine Pressekonferenz ab, bei der er betonte, Frau Allilujewa sei erholungsbedürftig und möchte in Ruhe gelassen werden. Mit der Betreuung des «Feriengastes» beauftragte der Bundesrat einen Spitzenbeamten des EPD, den Basler Juristen und damaligen Chef der «Sektion Ost» des Departements, Antonino Janner.

Staatsinteressen versus individuelle Freiheit

Dem Bundesrat ging dies zu weit. Seit Beginn der «Entspannungspolitik» interessierte sich der Schweizer Aussenhandel zunehmend für das Wirtschaften mit dem Osten. «Unsere Beziehungen mit der UdSSR zählen mehr als der Status von Frau A.», gab Bundesrat Nello Celio zu Protokoll. Wie weiter? Über Geheimdienstkanäle trat Moskau mit der «einzigen vernünftigen Lösung» direkt an den Chef des schweizerischen Nachrichtendienstes, Oberstbrigadier Pierre Musy, heran. Der hochrangige KGB-Offizier Michail Rogow, eine «alte Bekanntschaft» Musys, bat die Schweizer Behörden, sie möchten doch darauf hinwirken, Allilujewa, die «teilweise unzurechnungsfähig» sei, zu überreden, in die Sowjetunion zurückzukehren – unter Zusicherung des Status quo ante. Über seine Diplomatenkreise machte der Kreml zunehmend Druck und warnte das EPD vor einer Verschlechterung der Beziehungen.

Dieser diplomatische Geheimdienstkrimi endete für die Schweiz nach sechs Wochen am 21. April 1967, als Allilujewa unter dem Decknamen «Frau Staehelin» eine Swissair-Maschine in Richtung New York bestieg. Dort holte sich die US-Presse die Lorbeeren, die den Schweizer Medien verwehrt blieben: Allilujewa gab bereitwillig Auskunft über ihre Flucht. Während der «Blick» grollte, war der Bundesrat mit sich zufrieden. Laut EPD-Chef Spühler war die Angelegenheit ausgezeichnet abgewickelt worden. Man habe sich «ungeschoren» aus der Affäre gezogen und den Supermächten erst noch einen Gefallen getan. Auch Allilujewa hatte bei ihrer Abreise eine überschwängliche Dankadresse an die Schweiz hinterlassen.

Swetlana Allilujewas Buch «20 Briefe an einen Freund» erschien im Herbst 1967 und wurde zum Bestseller. Stalins Tochter wurde dadurch finanziell unabhängig, doch richtig glücklich wurde sie nie. Vielleicht auch, weil ihr Wunsch, sich später in der Schweiz niederzulassen, nie in Erfüllung ging. Die Schweizer Behörden verweigerten ihr dies. 1984 zog Allilujewa kurz zurück in die Sowjetunion, nur um kurze Zeit später wieder zurück in die USA zu reisen. Dort starb sie 2011 verarmt und alleine in einem Altersheim.

Dieser Artikel von Thomas Bürgisser wurde erstmals von der WOZ im Dezember 2011 publiziert. Er basiert auf Dokumenten der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis) und wurde durch einen weiteren WOZ-Artikel vom März 2017 und weiteren Dodis-Dokumenten ergänzt.