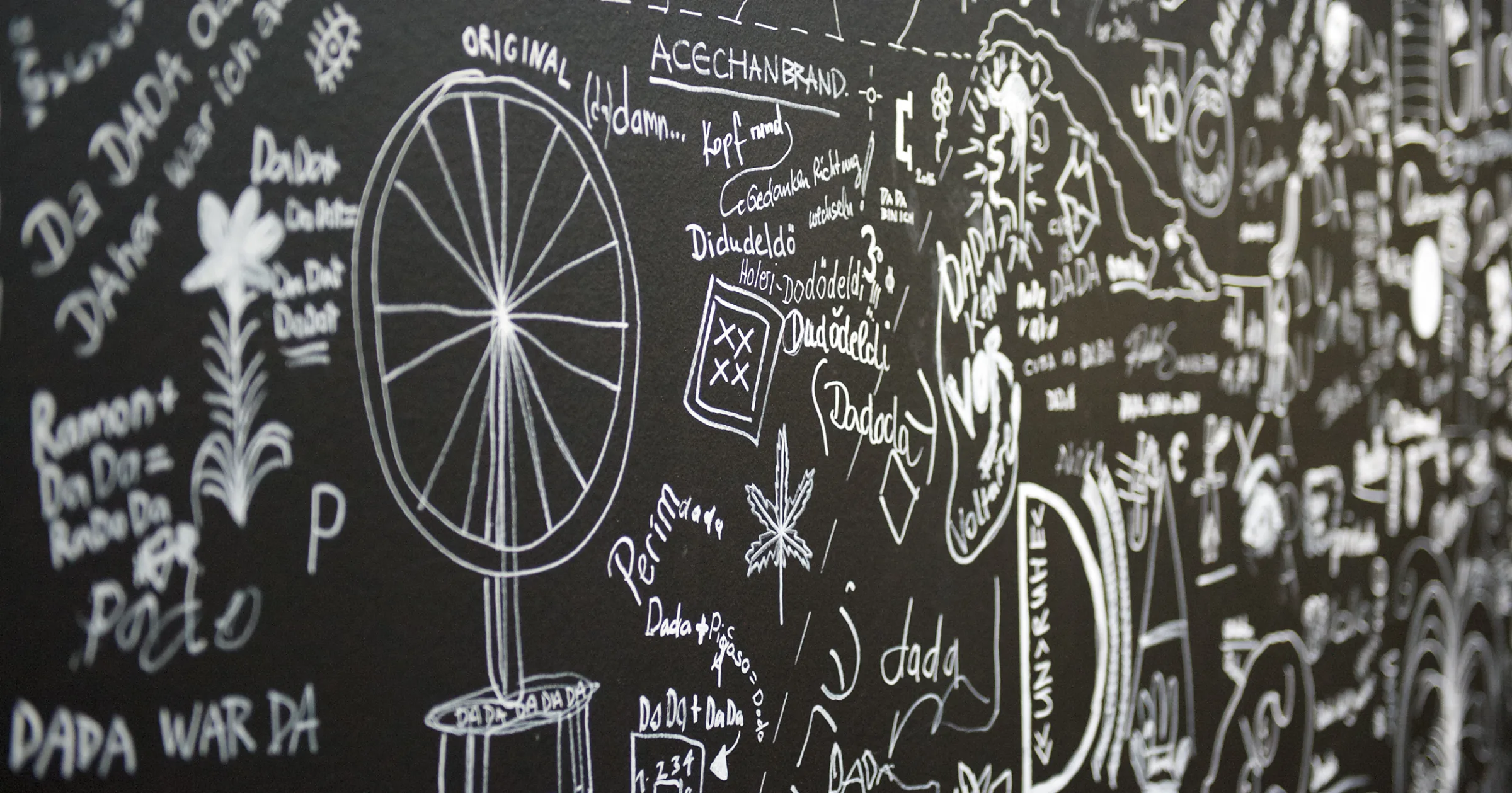

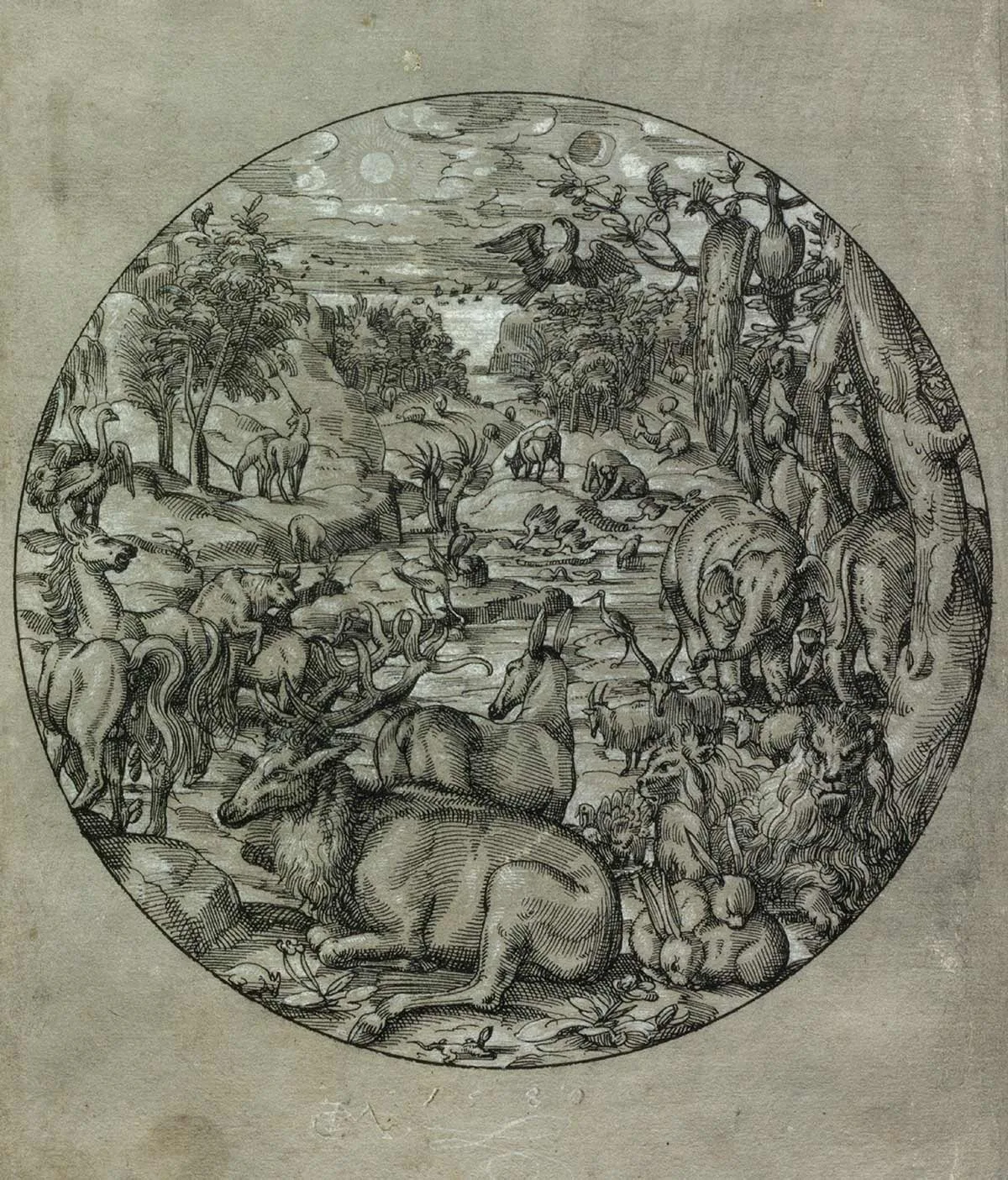

Ein Wimmelbild zwischen Wissenschaft und Kunst

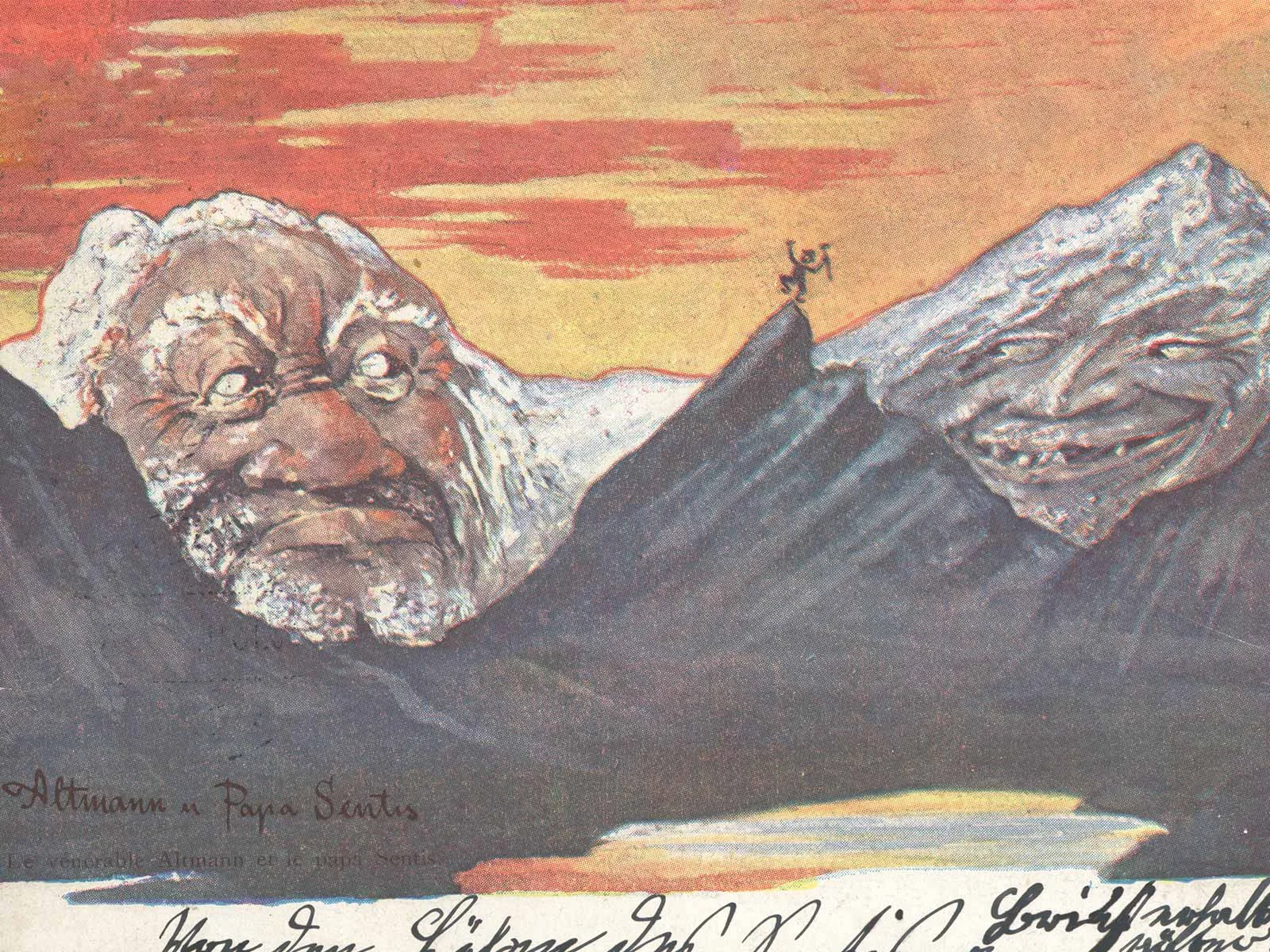

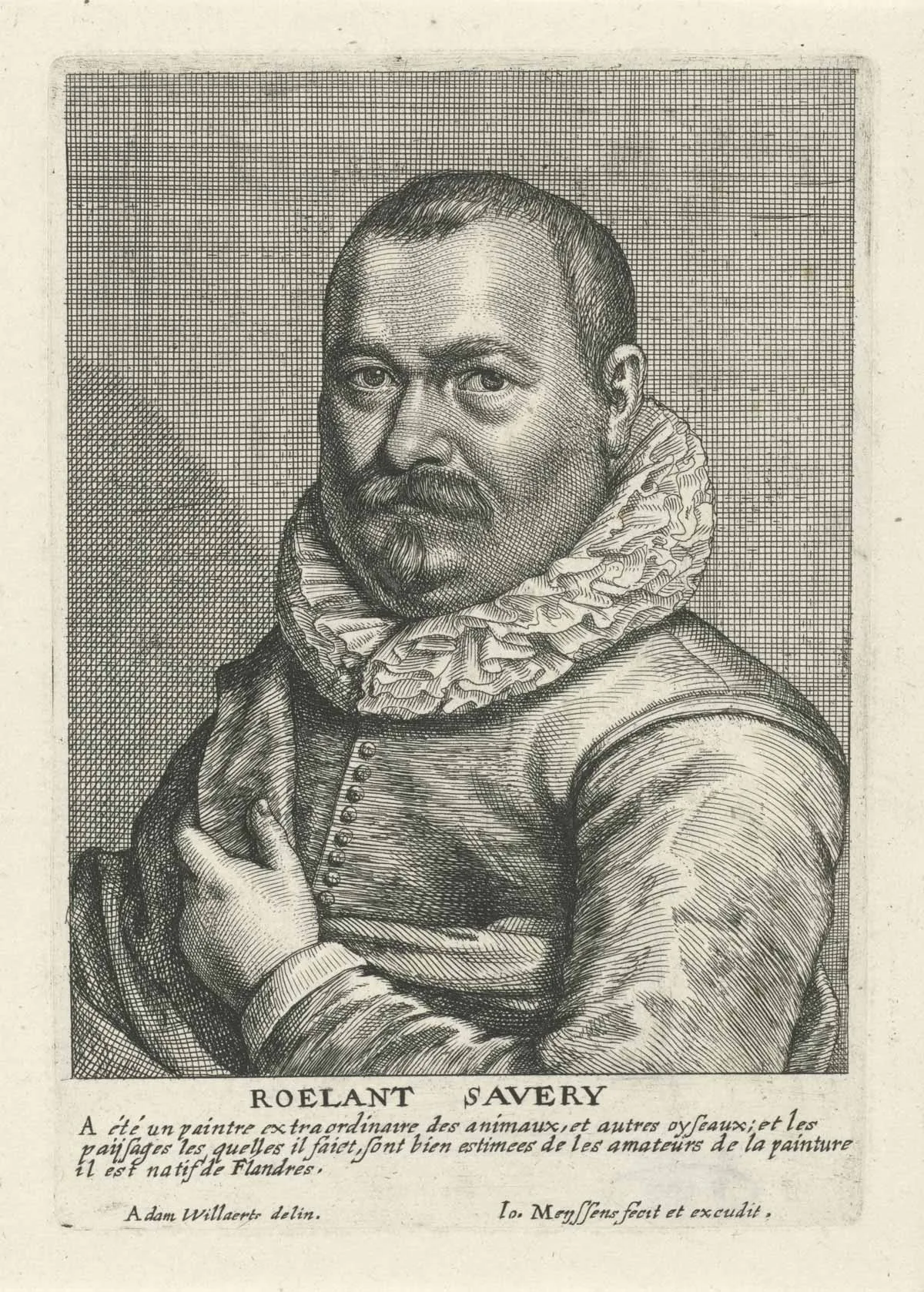

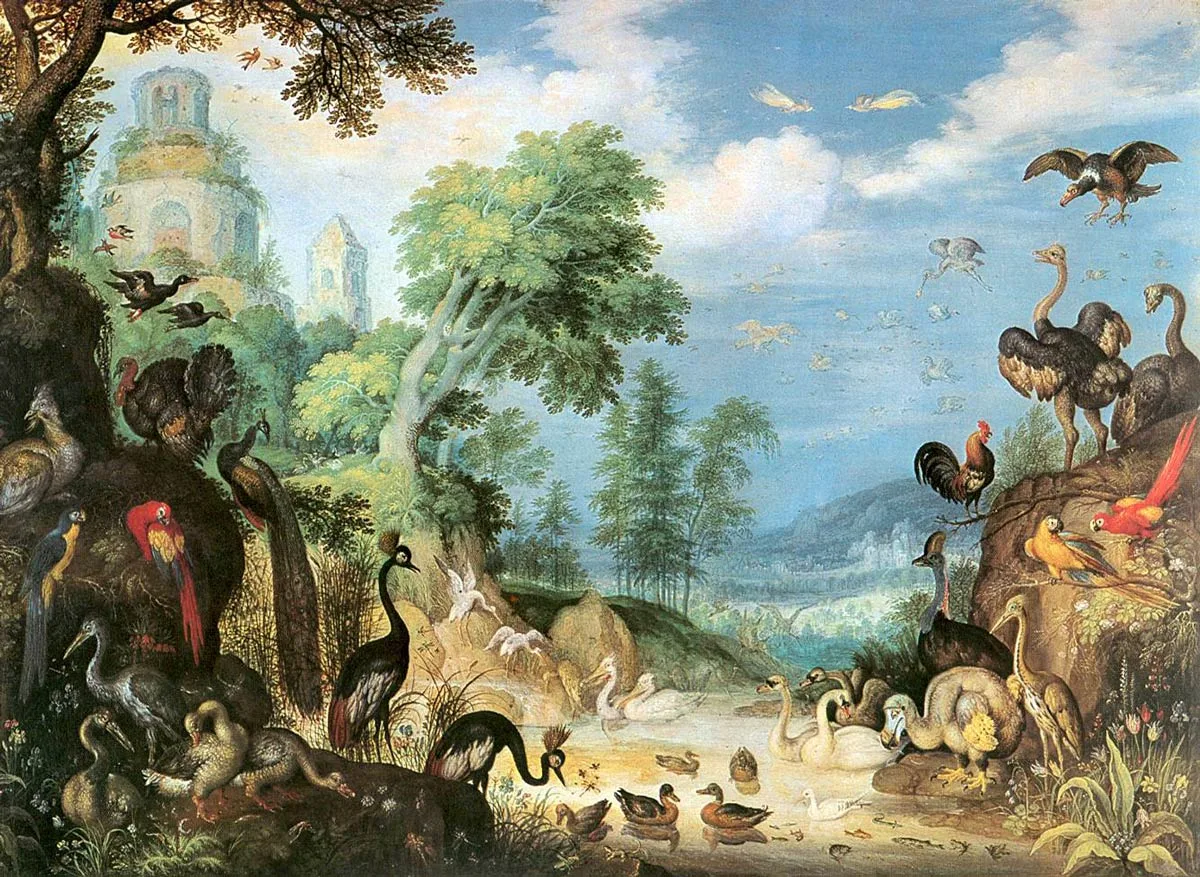

Kinder lieben Wimmelbilder, auch im 21. Jahrhundert. Ein Spezialist dieser Darstellungsart war Roelant Savery, der damit vor über 400 Jahren den Habsburger Kaiser begeisterte und viele Zeitgenossen inspirierte. Auch Schweizer Künstler.

Am Hof des Kaisers

Savery und die Tiere

Der paradiesische Frieden — ein Wunschtraum?