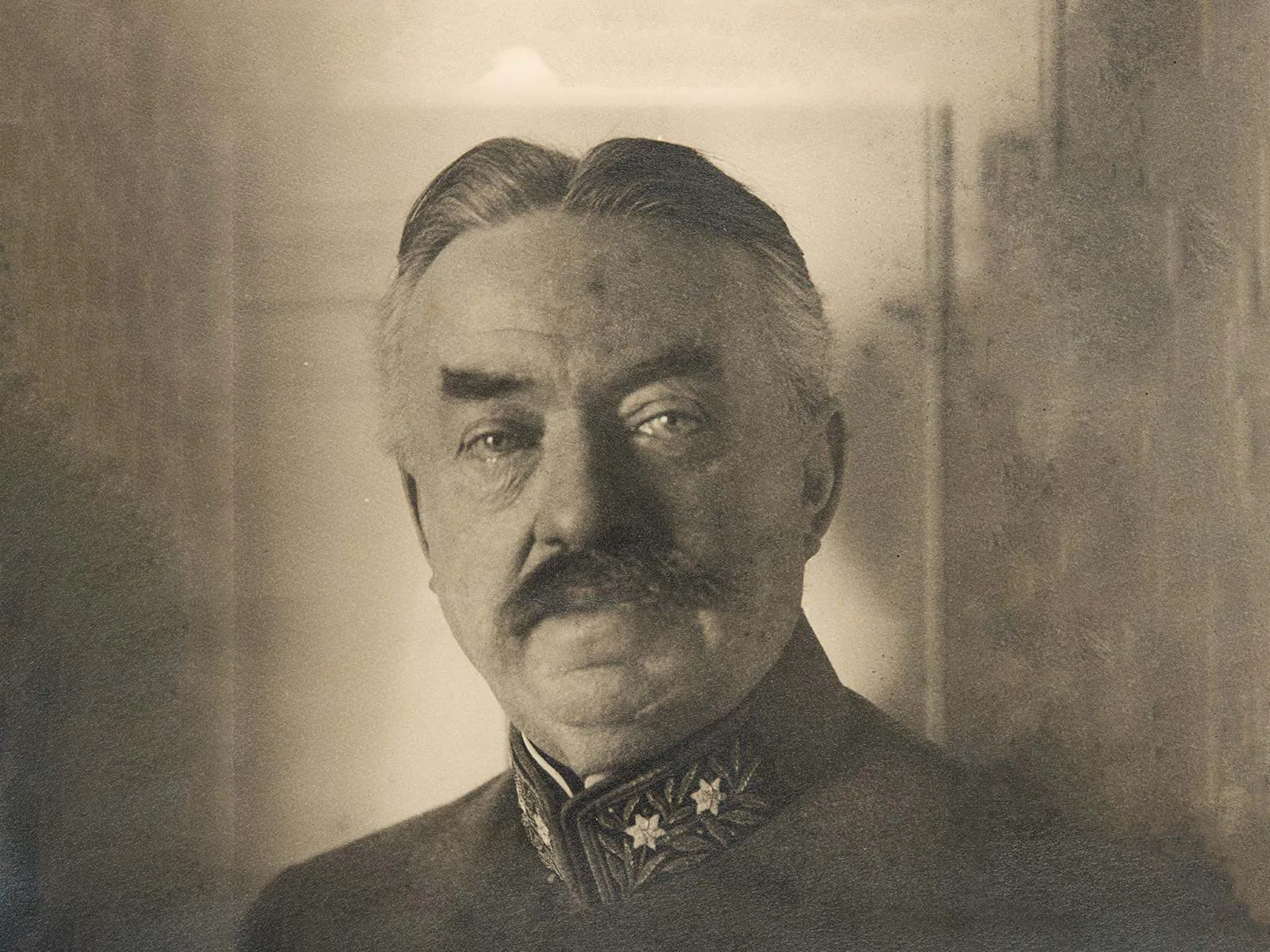

General Wille — verehrt und bekämpft

1914 macht die Schweiz mobil und braucht einen General. Bundesrat und Bundesversammlung sind uneins: Nach einer Intervention bei seinem Konkurrenten setzt sich Wille durch.

Mit Sprecher und Wille stehen sich ein akribischer Generalstäbler und ein strenger Truppenerzieher ohne Generalsstabsausbildung und -erfahrung gegenüber. Da das Parlament Sprecher bevorzugt, scheint der Ausgang der Wahl klar zu sein. Doch es kommt anders.

Mit dem Einlenken von Sprechers war die Wahl Willes zum Oberbefehlshaber und General gerettet. Doch warum gab es in der Bundesversammlung und nicht nur dort einen derart starken Widerstand gegen Ulrich Wille?

Nach der Entlassung folgte der Aufstieg

Dies gelang: er wurde 1901 Miliz-Divisionär und Redaktor der Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitung und schliesslich 1904 Miliz-Korpskommandant. Auch beruflich gelang Willes Wiedereinstieg: zuerst Lehrbeauftragter und 1907 Professor für Militärwissenschaften an der ETH Zürich. Innert wenigen Jahren besetzte der 1848 in Hamburg geborene Wille alle relevanten Positionen militärischer Deutungsmacht.

Er wollte aber über die Thuner Allmend hinauswirken, wollte Einfluss auf die gesamte Armee nehmen. Ulrich Wille kaufte die Zeitschrift für «Artillerie und Genie» und begann den oft im Stile der Dorffeuerwehr betriebenen Dienstbetrieb zu kritisieren. Mehr und mehr sah er «Verkehrte Auffassungen» und predigte «Neuen Geist». Wille war ein militärisch engagierter Mann der scharfen, ironisch-sarkastischen Feder.

Wille wurde Preussentum vorgeworfen. Die Kritiker setzen dem «Neuen Geist» den «Nationalen Geist» entgegen. Die «Methode Wille» war umstritten, lange bevor er 1914 Oberbefehlshaber der Schweizer Armee wurde. Seine Truppenausbildung war jedoch derart erfolgreich, dass er 1883 berufen wurde, der etwas schlaffen Schweizer Kavallerie als Oberinstruktor und Waffenchef Schneid und Reitergeist beizubringen.

Generalat 1914 bis 1918

Ab 1917 verschlechterte sich die wirtschaftliche und soziale Lage der Schweiz zusehends. Eine rasant steigende Teuerung griff um sich, die Versorgung mit Lebensmitteln wurde als Folge des Wirtschaftskrieges immer prekärer. Für notleidende Familien gab es nur eine Notstandsunterstützung. Durch die oft langen Neutralitätsschutzdienste der Aktivdienst-Einheiten und einen zunehmenden «Cafard» der Truppen sowie dem «Erziehungsdrill Marke Wille» sank die Truppenmoral ab.

Auf diese Problemlagen reagierte Wille bis zum Kriegsende mit einer Kaskade von Weisungen und Ermahnungen. Zudem hatte er als «absoluter Gnadenherr» über sich stapelnde Begnadigungsgesuche von kriegsgerichtlich Verurteilten zu befinden. Er blieb ein Mann der Feder, verliess sein Hauptquartier im Hotel Bellevue in Bern immer weniger. Wurde zunehmend altersstur. Selbst im Bundesrat wurde verhandelt, ob Wille senil sei, was er aber nachweislich nicht war.

1918 Generalstreik: wie auf eine potentielle sozialistische Machtergreifung reagieren?

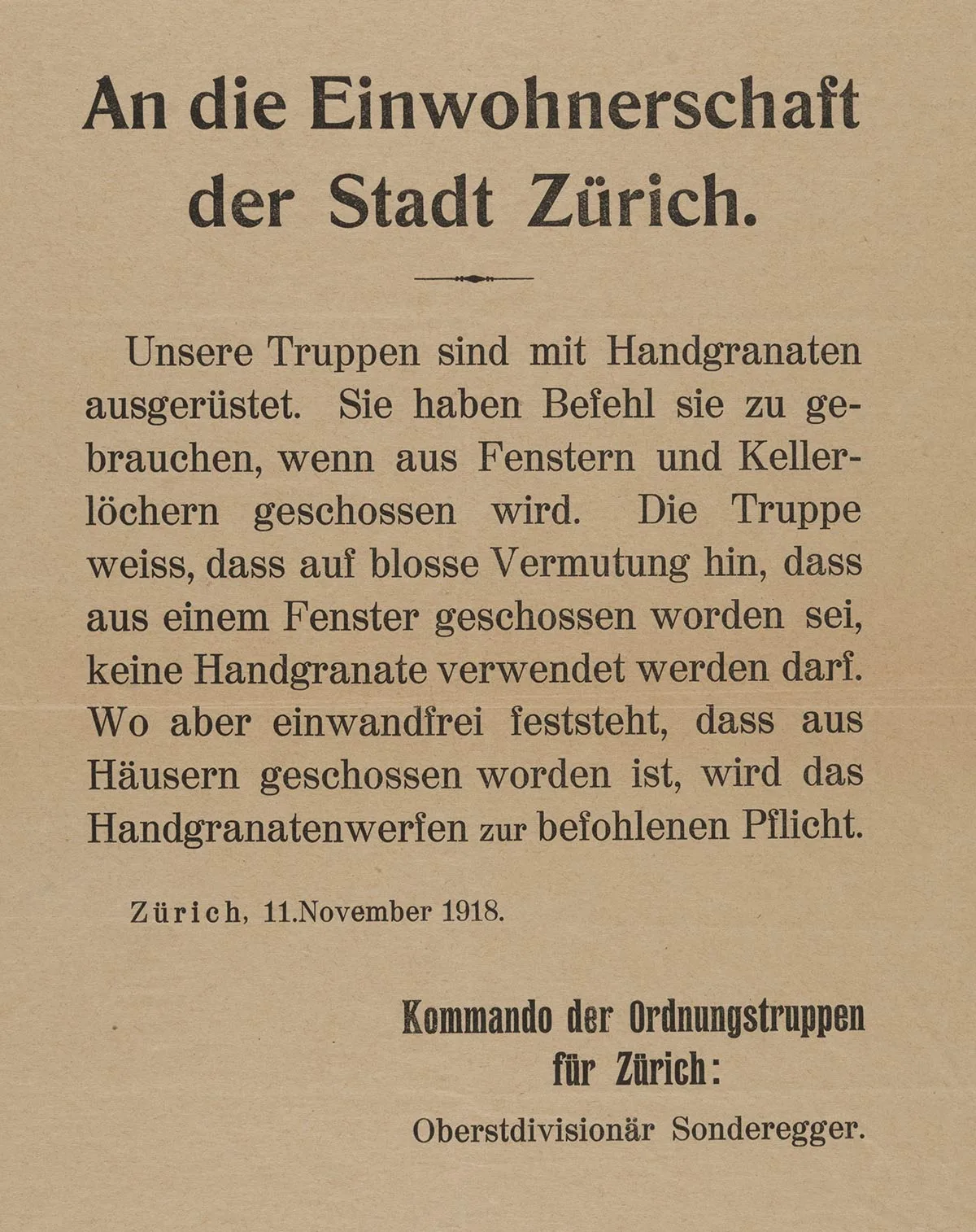

Im Generalstab begannen Planungen, wie die Armee einer mit Gewaltmitteln geführten Revolution entgegengetreten könnte. Wille war von den massiven vorgesehenen Truppenaufgeboten wenig erbaut. Seiner Meinung nach reichte es, wenn sich die Kavallerie rund um Zürich in Stellung brachte. Das Gros der Verbände wollte der General nach Hause schicken.

Regie führte jedoch Generalstabschef Theophil Sprecher. Ein Ultimatum, welches die Verhaftung der Streikleitungen und der militärischen Auflösung von Zusammenballungen der Streikenden androhte, zeigte Wirkung: der Landes-Generalstreik wurde abgebrochen. Die Vorbeuge-Strategie Willes hatte gewirkt. Er schrieb sich zu, mit Erfolg agiert zu haben. Grosse Teile der Bevölkerung teilten diese Einschätzung und glaubten, die Armee habe eine Revolution verhindert. Für die Linke war Wille nun endgültig der «Bad guy», der den Generalstreik niedergeschlagen hatte.