Karten und das «sprachliche Schicksal der Schweiz»

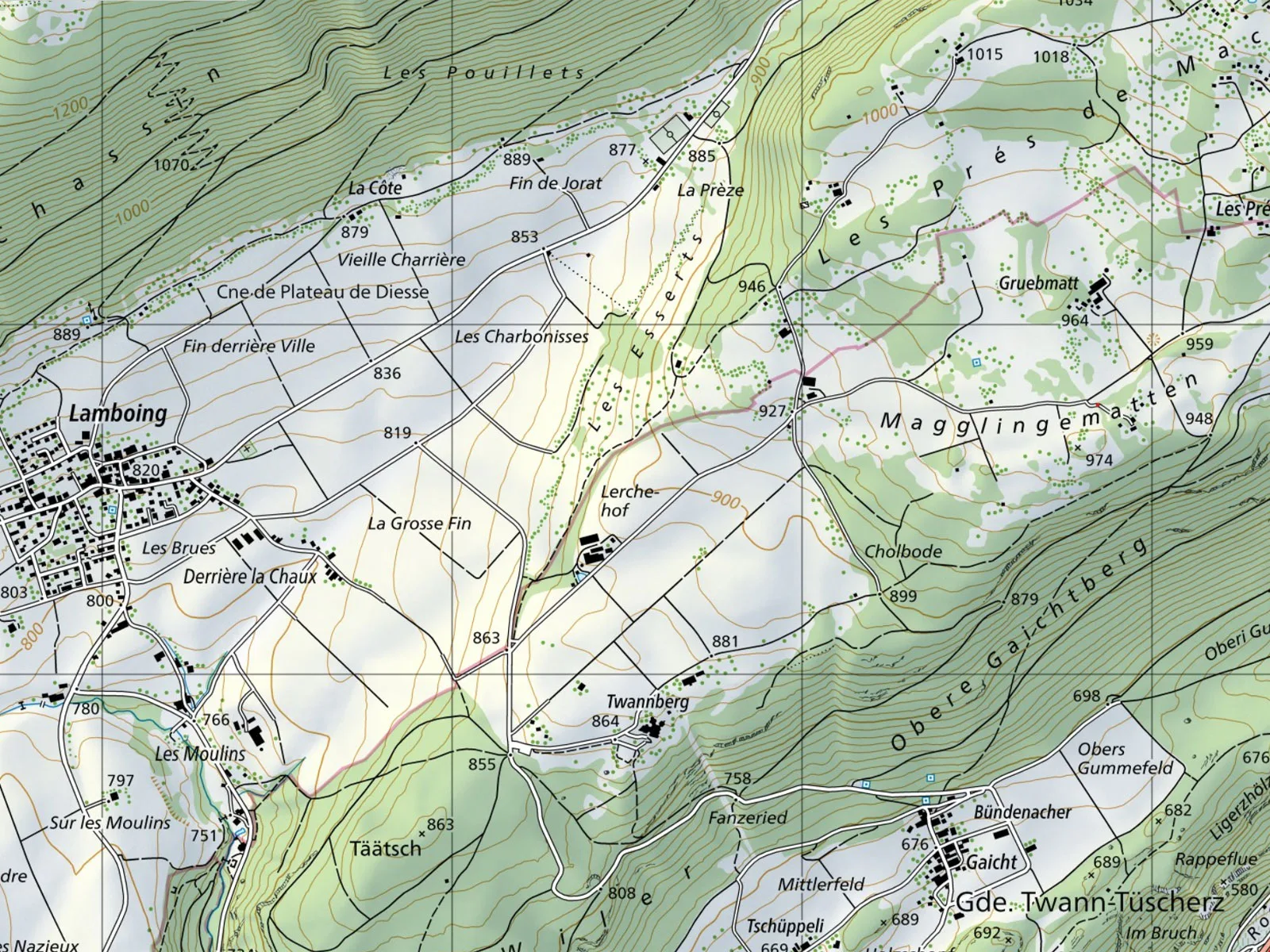

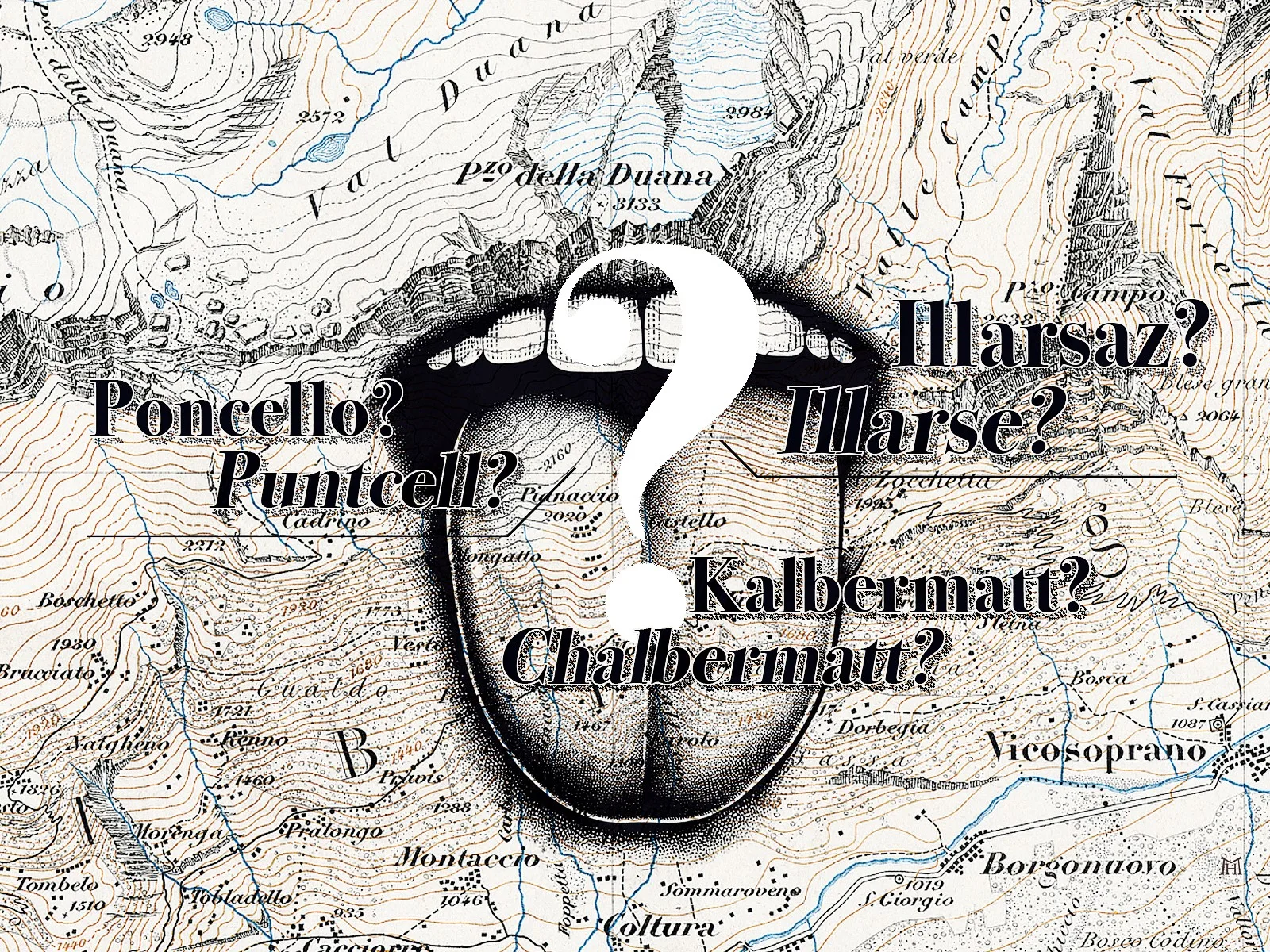

Poncello oder Puntcell? Illarsaz oder Illarse? Kalbermatt oder Chalbermatt? Die Schreibung von Orts- und Flurnamen wurde in allen Landesteilen immer wieder heiss diskutiert. Besonders umstritten war, wie der Balanceakt zwischen Schriftsprache und Mundart zu meistern sei.

Podcast swisstopo historic

Bargaiot und Italienisch

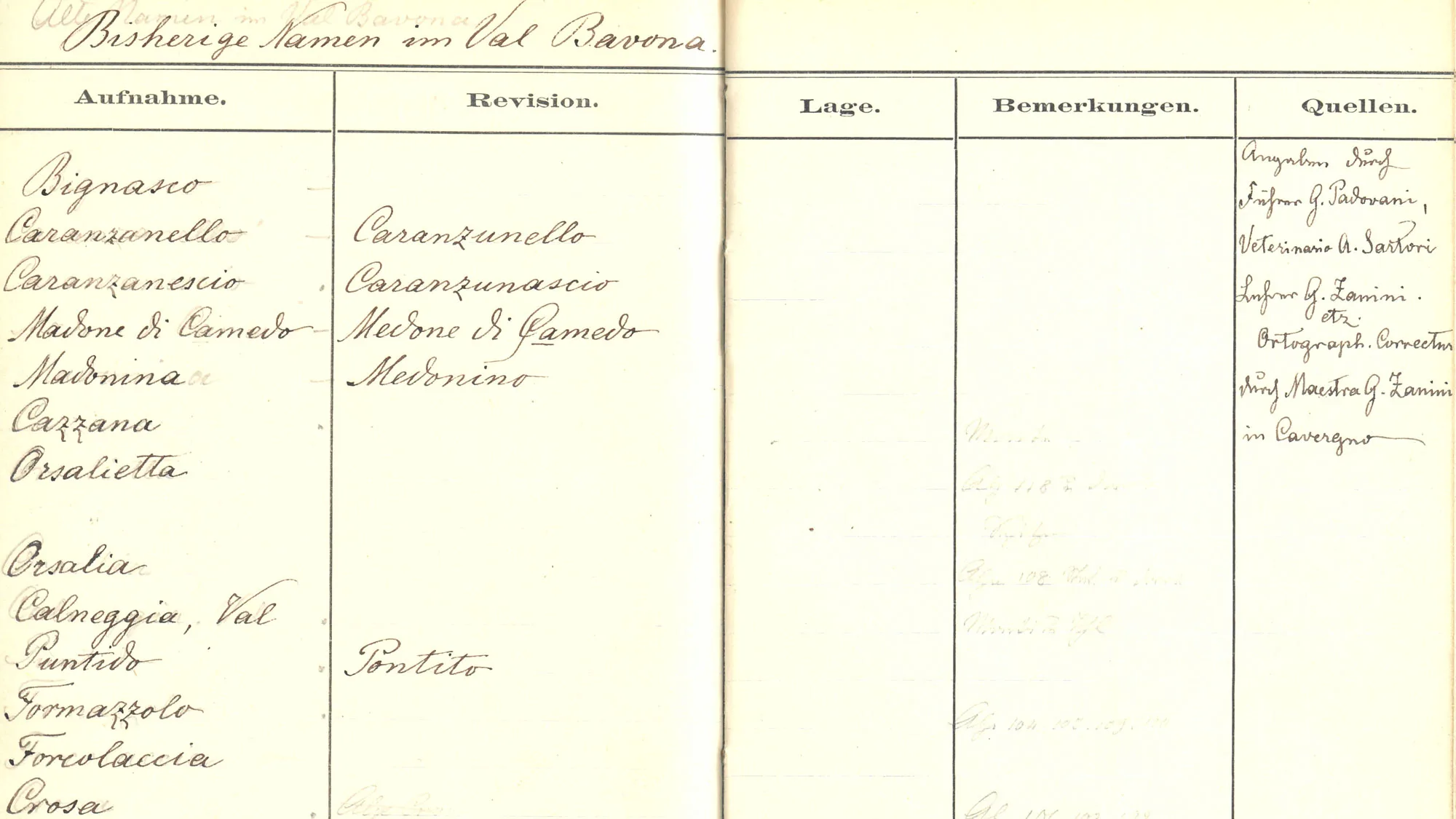

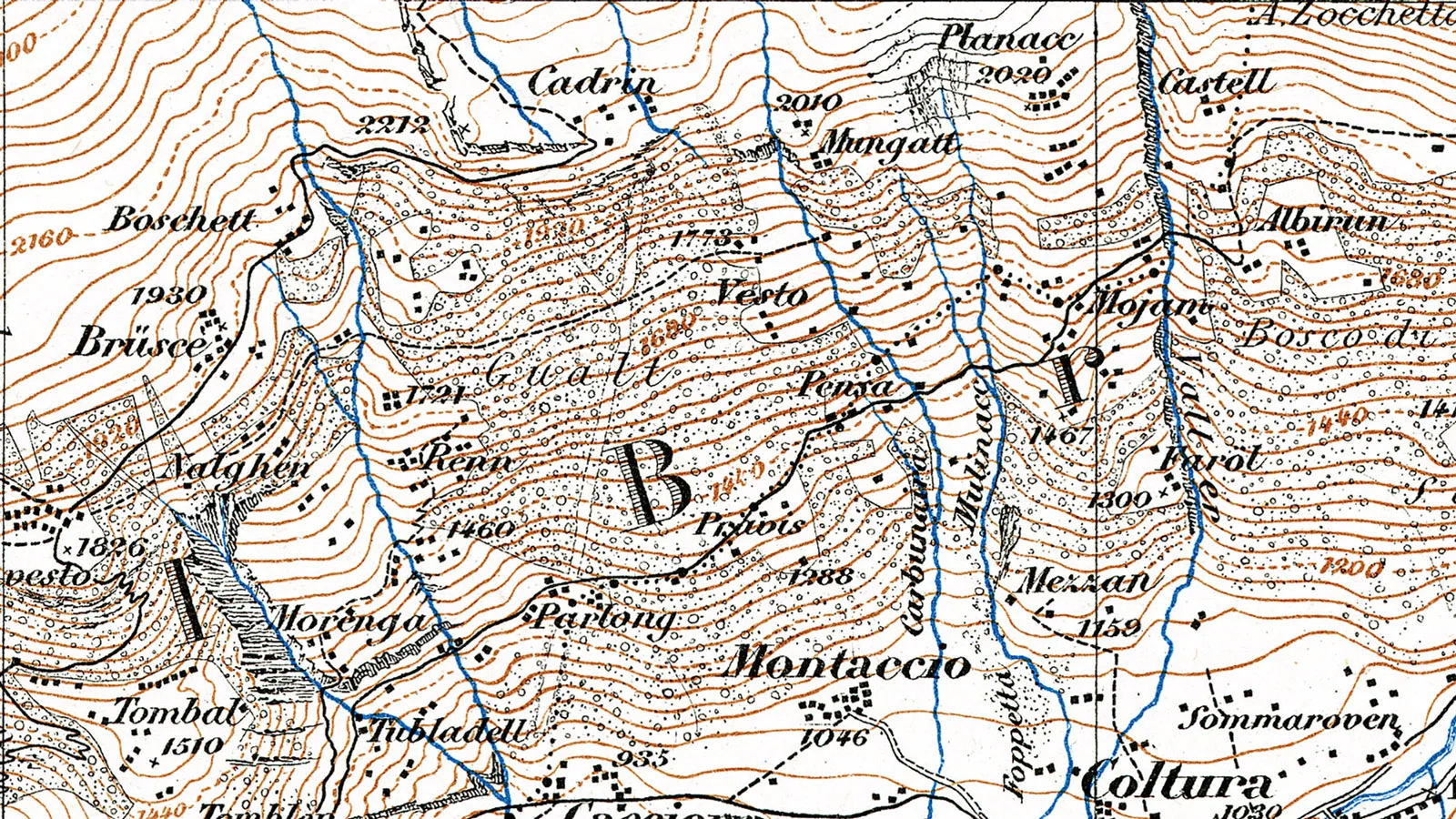

Was die Kartografen zum radikalen Eingriff in das Namengut bewogen hatte, ist nicht näher bekannt. Wahrscheinlich sollte die systematische Italianisierung aber für sprachliche Einheitlichkeit sorgen. Damit hatten die Kartografen die eiserne Regel gebrochen, wonach die Namen in der vor Ort gebräuchlichen Schreibweise erfasst werden sollten. Die Regel stellte sicher, dass man sich mit der lokalen Bevölkerung über den Karteninhalt verständigen konnte.

Patois und Hochfranzösisch

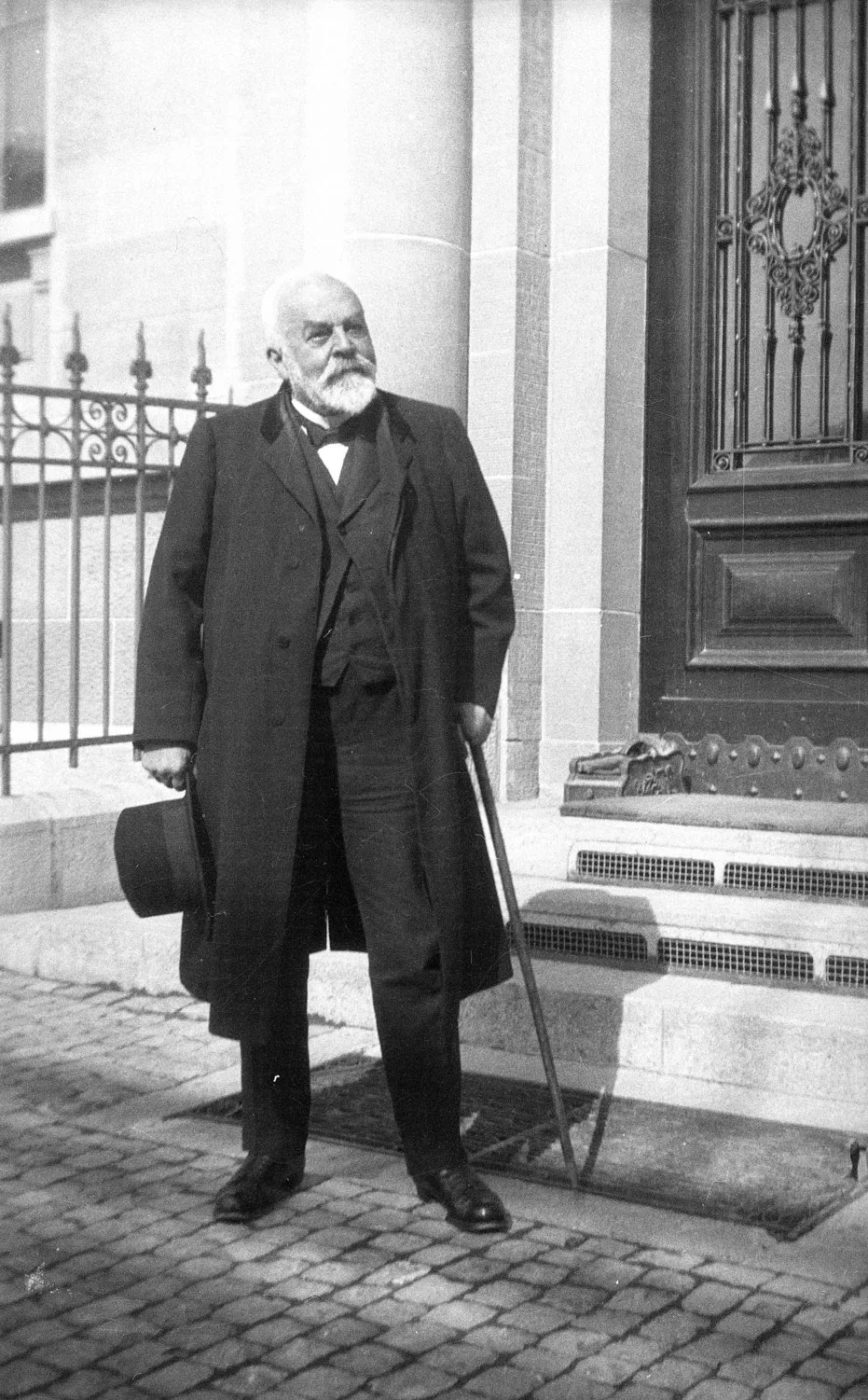

Im Jahr 1910 wandte sich Rossel an den Bundesrat und forderte eine systematische «Französisierung» der geografischen Namen in der Romandie. Er berief sich dabei auf einen seiner Mitstreiter, den Genfer Romanistikprofessor Ernest Muret:

Es ist daher von grösster Notwendigkeit, dass die in den Karten und im offiziellen Sprachgebrauch übernommenen Dialekt-Ortsnamen von nun an mit Mass, mit Takt, mit Diskretion, aber allgemein und systematisch französisiert werden […]

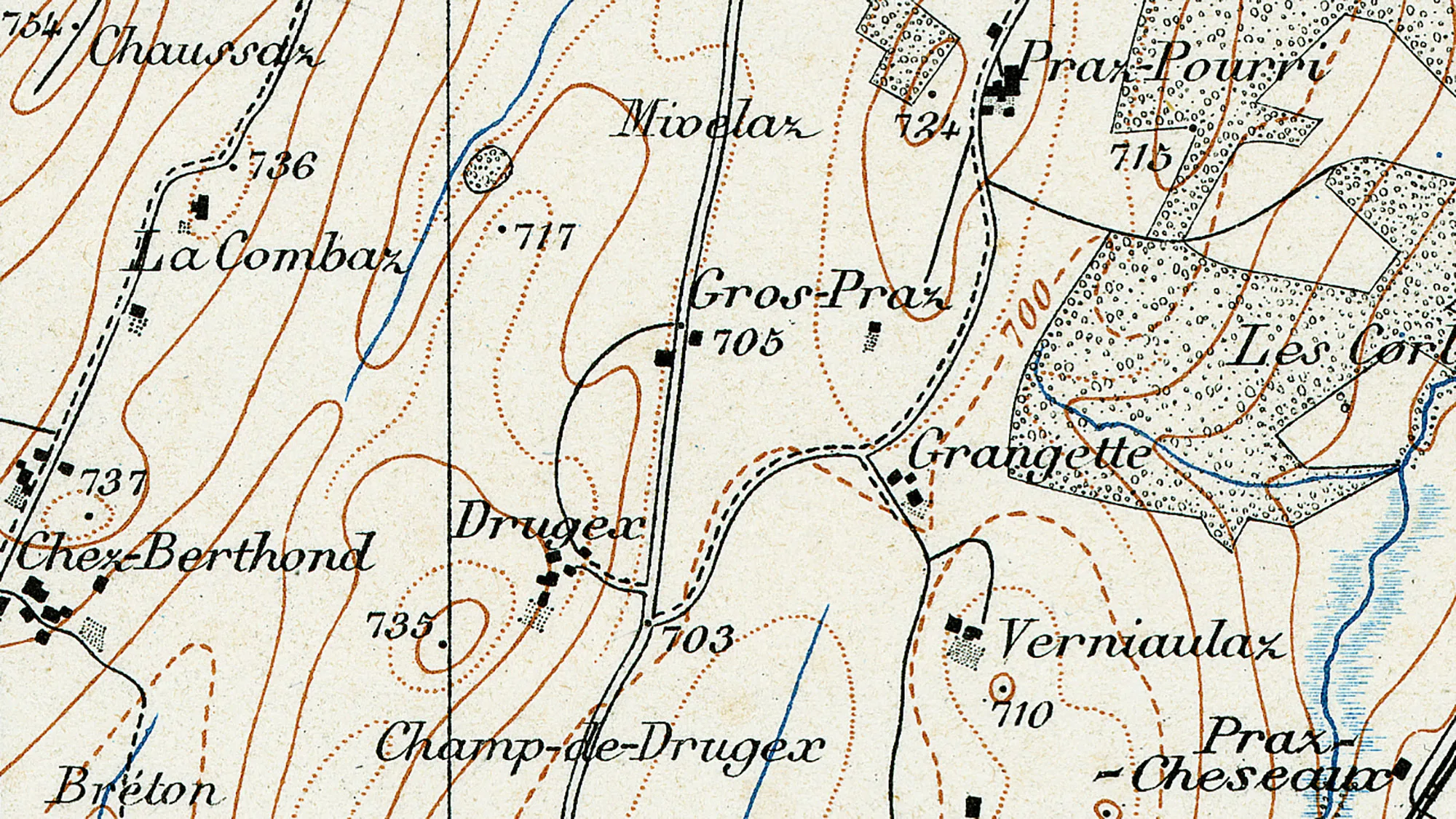

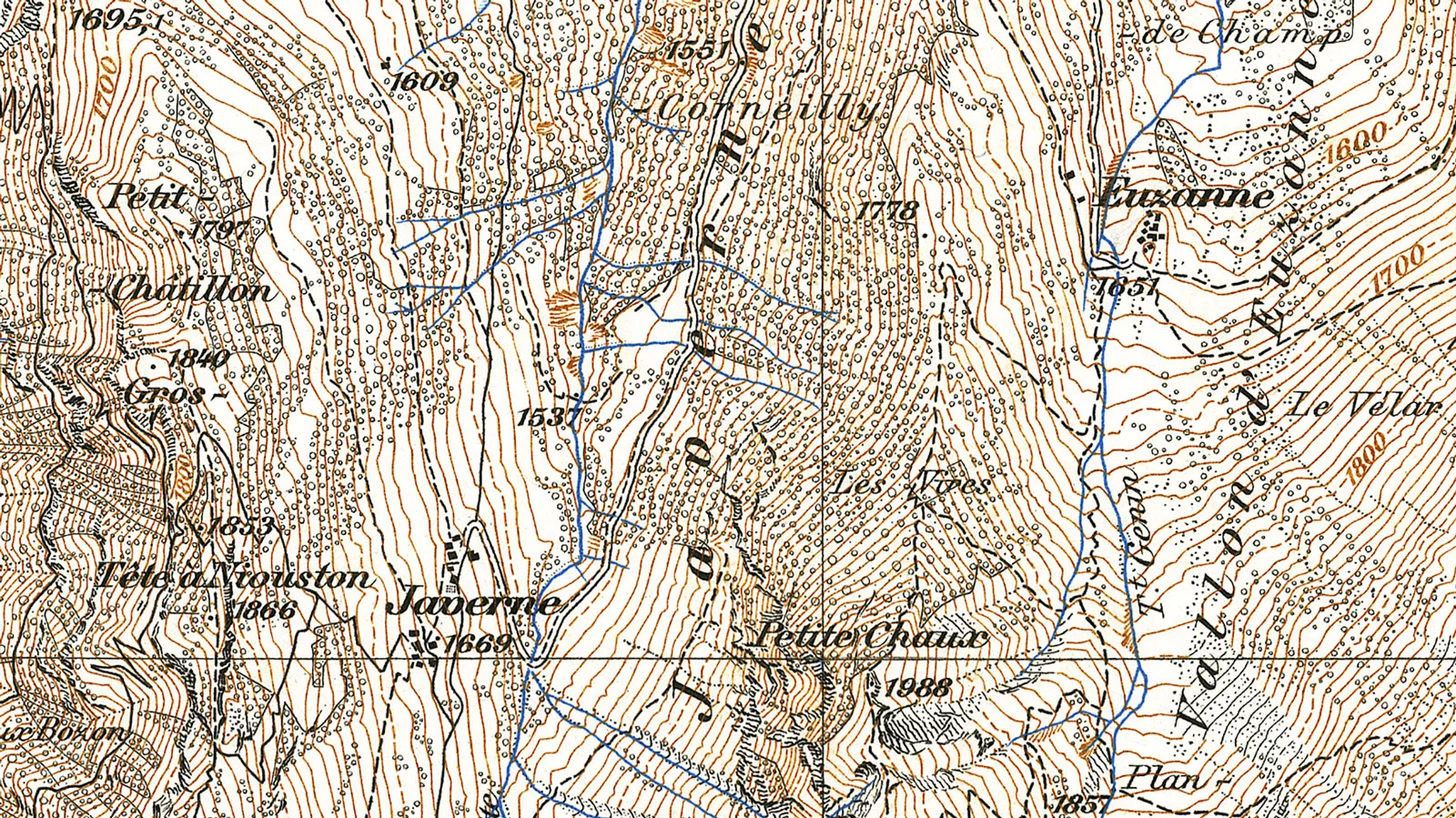

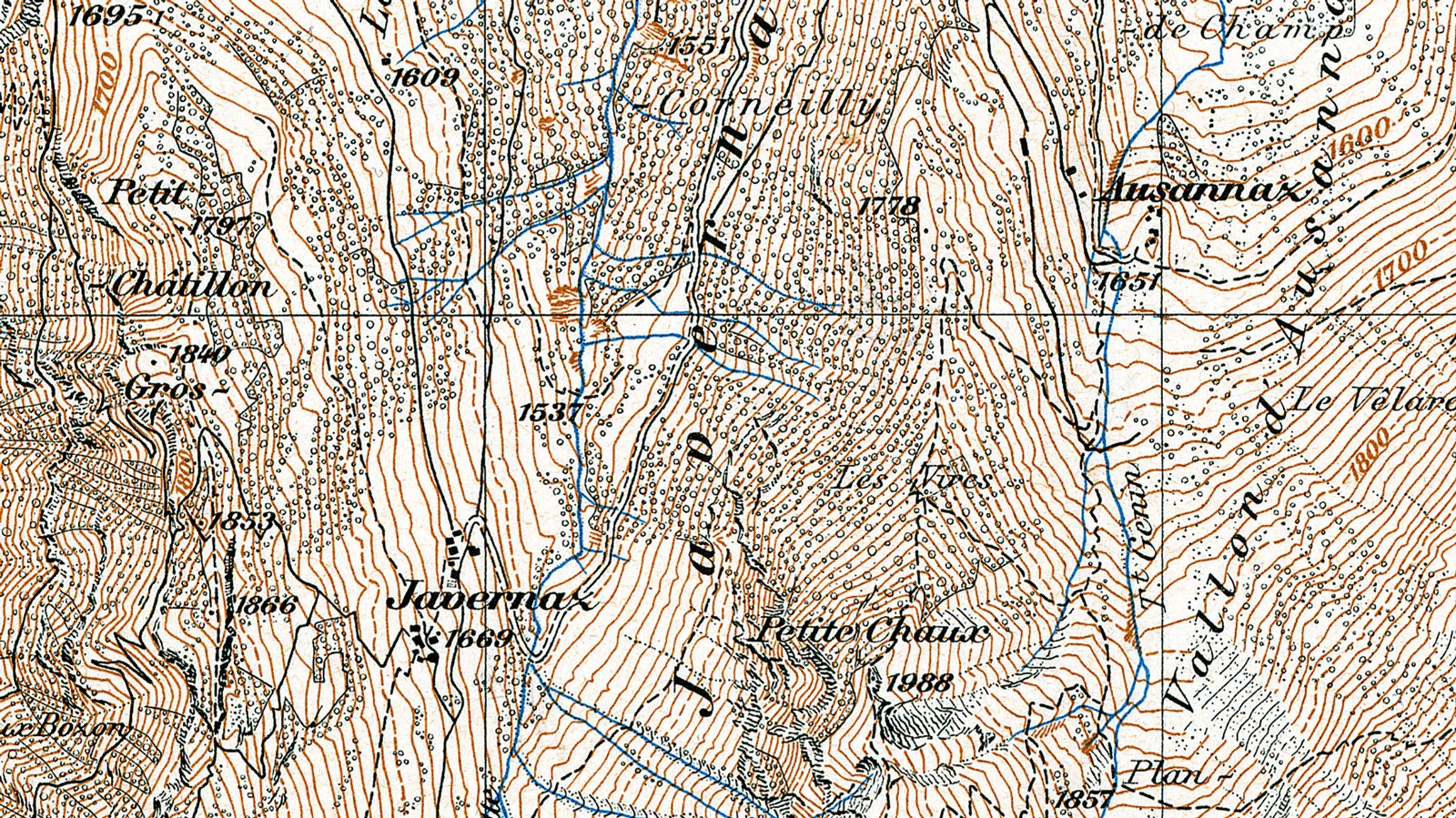

Trotz dieser klaren Ablehnung gelang es den Anhängern der Französisierung, ihr Projekt auf Karten des Unterwallis kurzzeitig zu verwirklichen. Verantwortlich dafür war der Topograf Charles Jacot-Guillarmod. Als hochrangiger Mitarbeiter der Landestopografie teilte er Virgile Rossels Ansichten und setzte sie heimlich in die Tat um: 1908 schmuggelte Jacot-Guillarmod französisierte Namen in das Siegfriedkartenblatt 484 «Lavey-Morcles». Auch wegen diesem unbewilligten Eingriff wurde der Ingenieur 1912 seines Postens als Sektionsleiter Topografie enthoben.

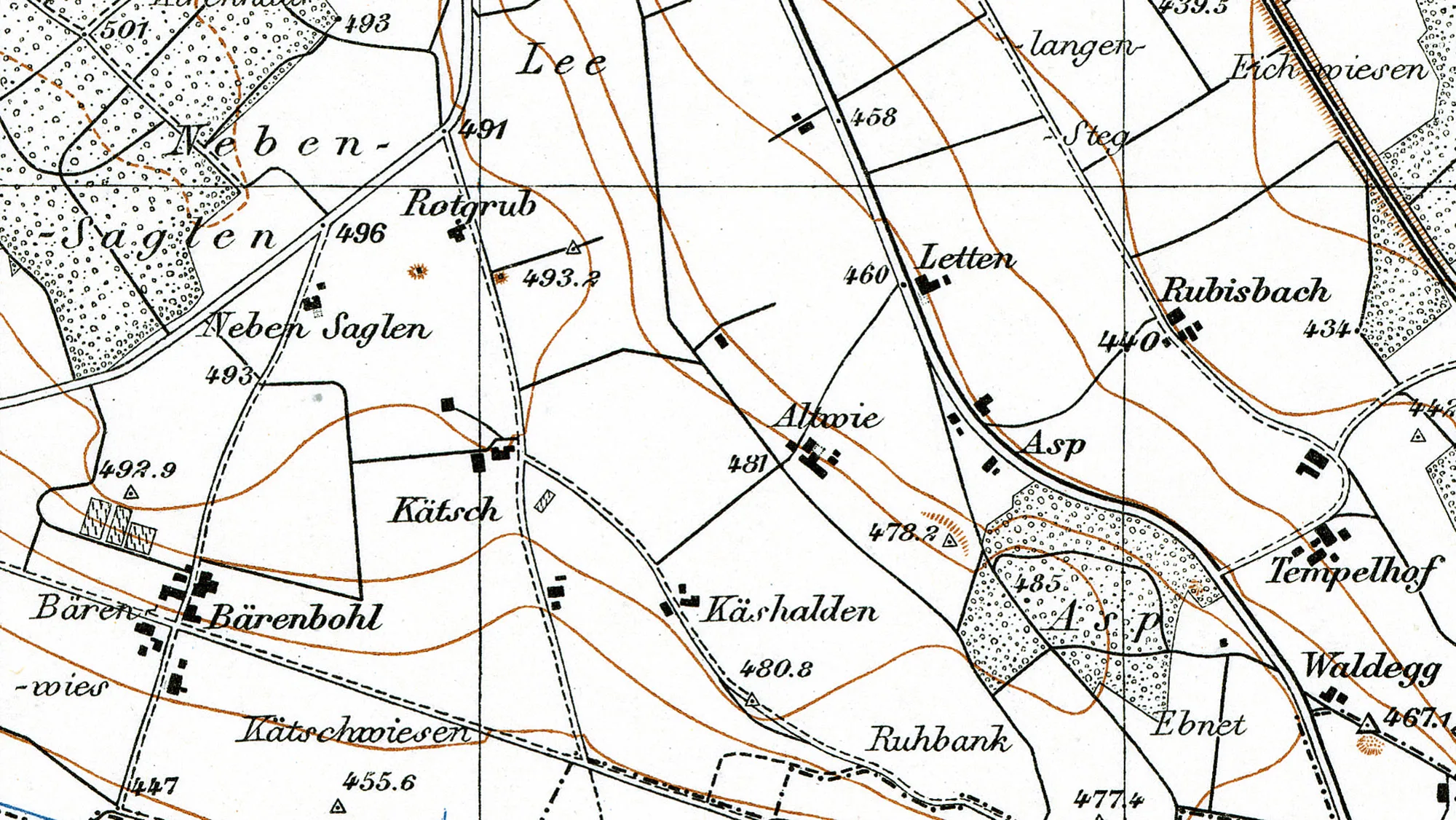

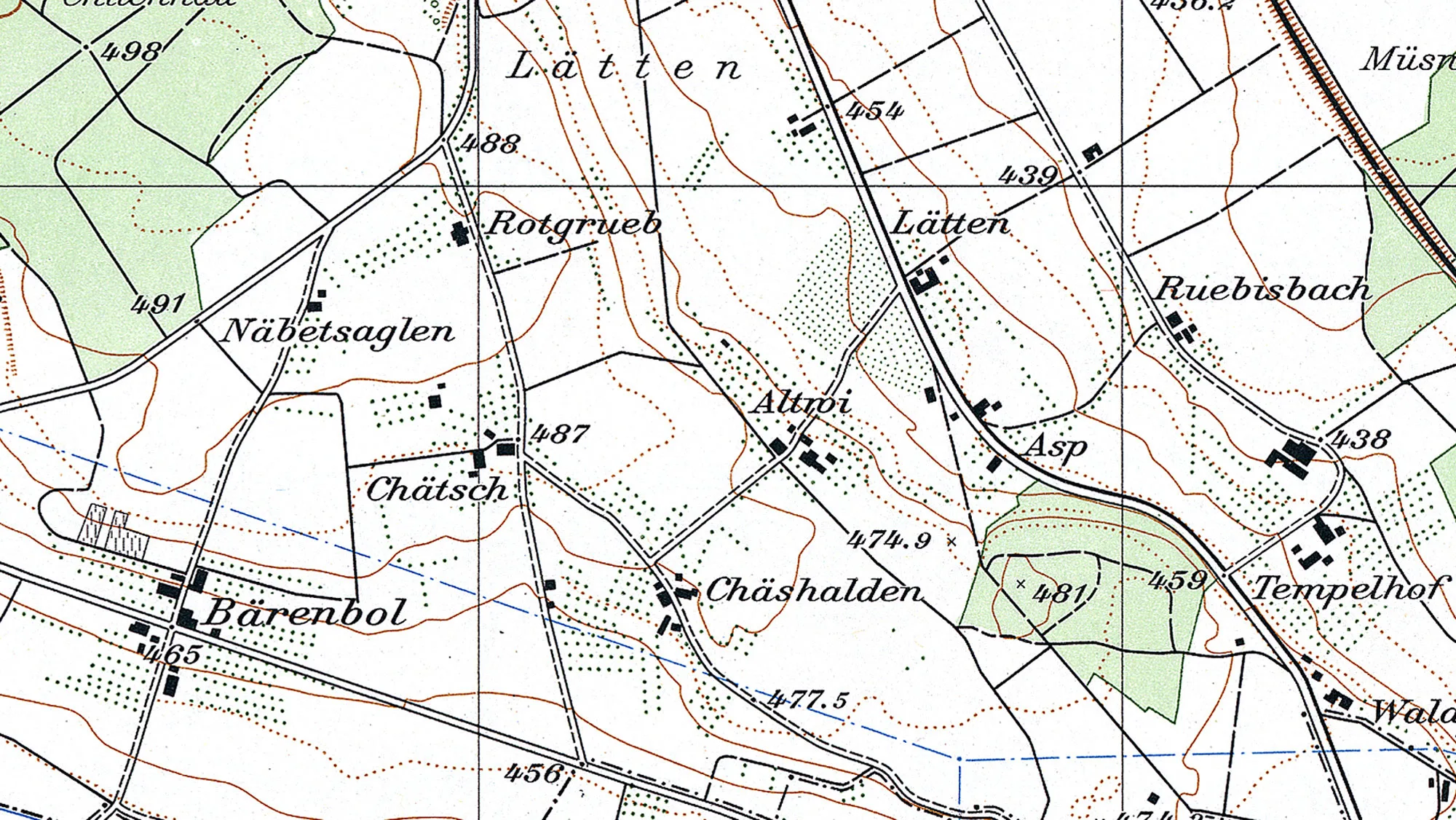

Schweizerdeutsch und Hochdeutsch

Mit seinen Forderungen rannte Guntram Saladin selbst bei der Landestopografie offene Türen ein. Es war die Ära der Geistigen Landesverteidigung, in der alles gefördert wurde, was als «echt schweizerisch» galt – dazu gehörte auch die Mundart. Dennoch gab es Stimmen, die eine radikale Vermundartlichung der geografischen Namen kritisch sahen. So gab der Zürcher Kartografieprofessor Eduard Imhof zu bedenken, dass doch genau das Nebeneinander von Hochdeutsch und Dialekt typisch schweizerisch sei:

Konsequente Mundart ist eine Utopie […]. Es spiegelt sich in unseren Plänen und Karten das sprachliche Schicksal der Schweiz, das Nebeneinander von Mundart und Schriftsprache. Sollen wir uns darüber graue Haare wachsen lassen?

Eine Frage der Identität

Da die sogenannte Namenshoheit bei den Kantonen liegt, ist der Umgang mit Dialekt und Hochsprache in den geografischen Namen der Schweiz auch im 21. Jahrhundert von einer grossen Vielfalt und regionalen Unterschieden geprägt. Wahrscheinlich ist das auch gut so, denn in fast 200 Jahren amtlicher Kartenproduktion hat sich zumindest eine Gewissheit herauskristallisiert: Eine künstliche Vereinheitlichung der geografischen Namen, sei es im Sinne einer Schriftsprache oder einer Mundart, stösst in der Schweiz auf wenig Gegenliebe. Wie Eduard Imhof 1945 festhielt, ist das Nebeneinander von Mundart und Schriftsprache «das sprachliche Schicksal der Schweiz» – dies galt und gilt auch für die topografischen Karten unseres Landes.