Das Museum, ein globales Erfolgsmodell

Hibou Pèlerin ist durch den erneuten Lockdown auch der Museen zu einer Zwangspause verurteilt. Er nutzt sie für die Lektüre kulturhistorischer Neuerscheinungen. Eine brandneue Weltgeschichte des Museums von Krzysztof Pomian hat ihn gefesselt.

Wir besuchen Museen zur Freizeitgestaltung, in unserer Heimat und erst recht auf Reisen. Wir wollen uns dort informieren oder einfach unterhalten werden, gemeinsam mit der Familie, Freunden oder Gästen. Statistiken belegen nicht nur die Beliebtheit der Museen eindrücklich – sie zeigen indirekt auch, dass sie inzwischen wichtige Standortfaktoren sind. In den letzten Jahrzehnten und bis Ende 2019 gab es bei der Zahl der Museumsbesuche, ob in der Schweiz, in Deutschland, Italien oder Frankreich, gerade in den touristisch geprägten Zentren nur eine Richtung: nach oben. So verzeichnete die Schweiz jährlich zuletzt 14 Millionen Besuche, Frankreich 63 Millionen, Deutschland 114 Millionen und Italien gar 130 Millionen.

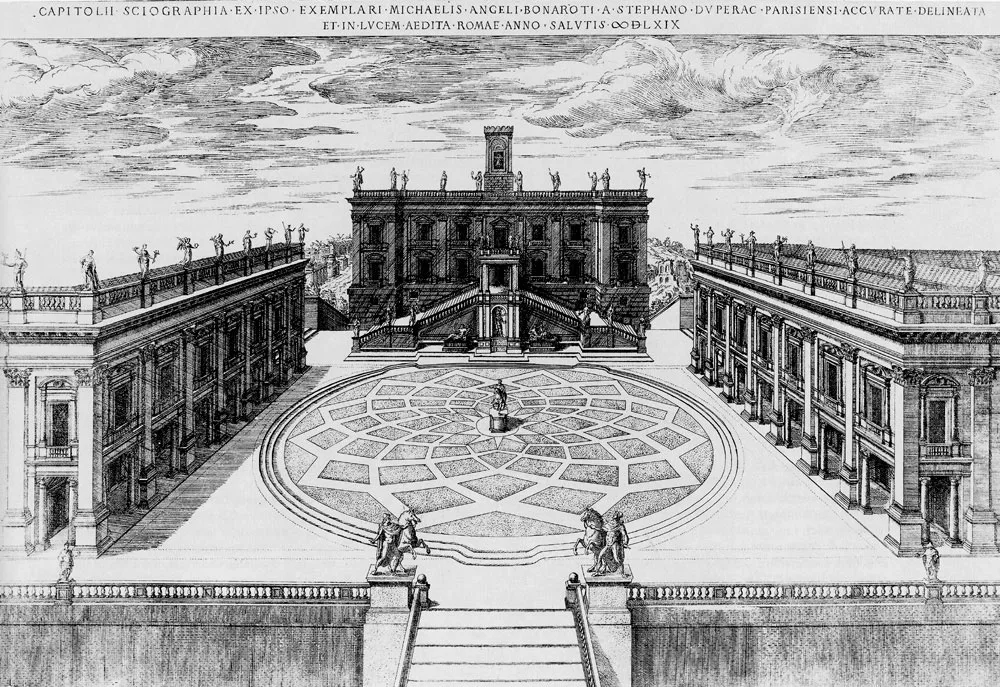

Wurzeln im Rom der Renaissance

Der Magnetismus des Museums

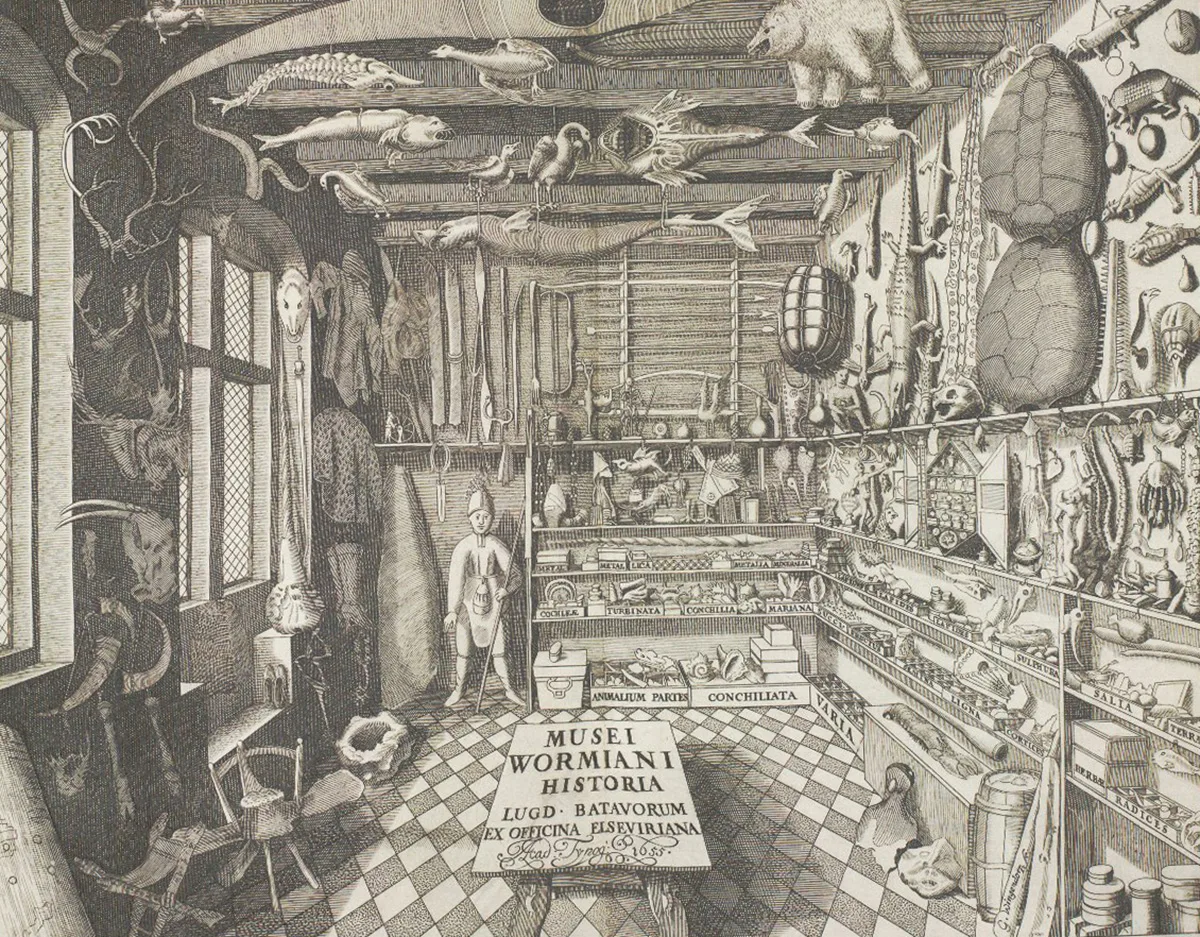

Von der Schatzkammer zum Museum

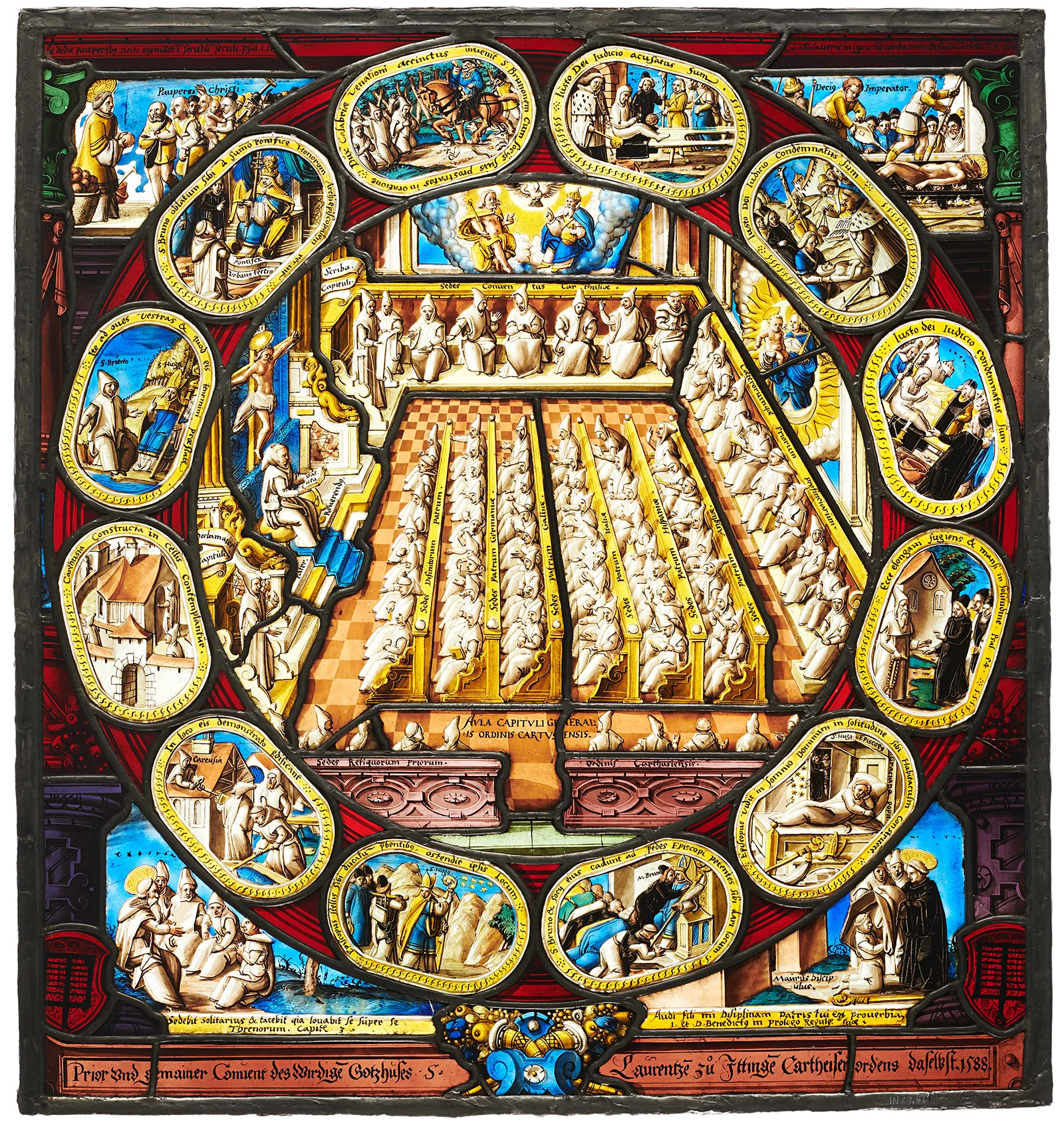

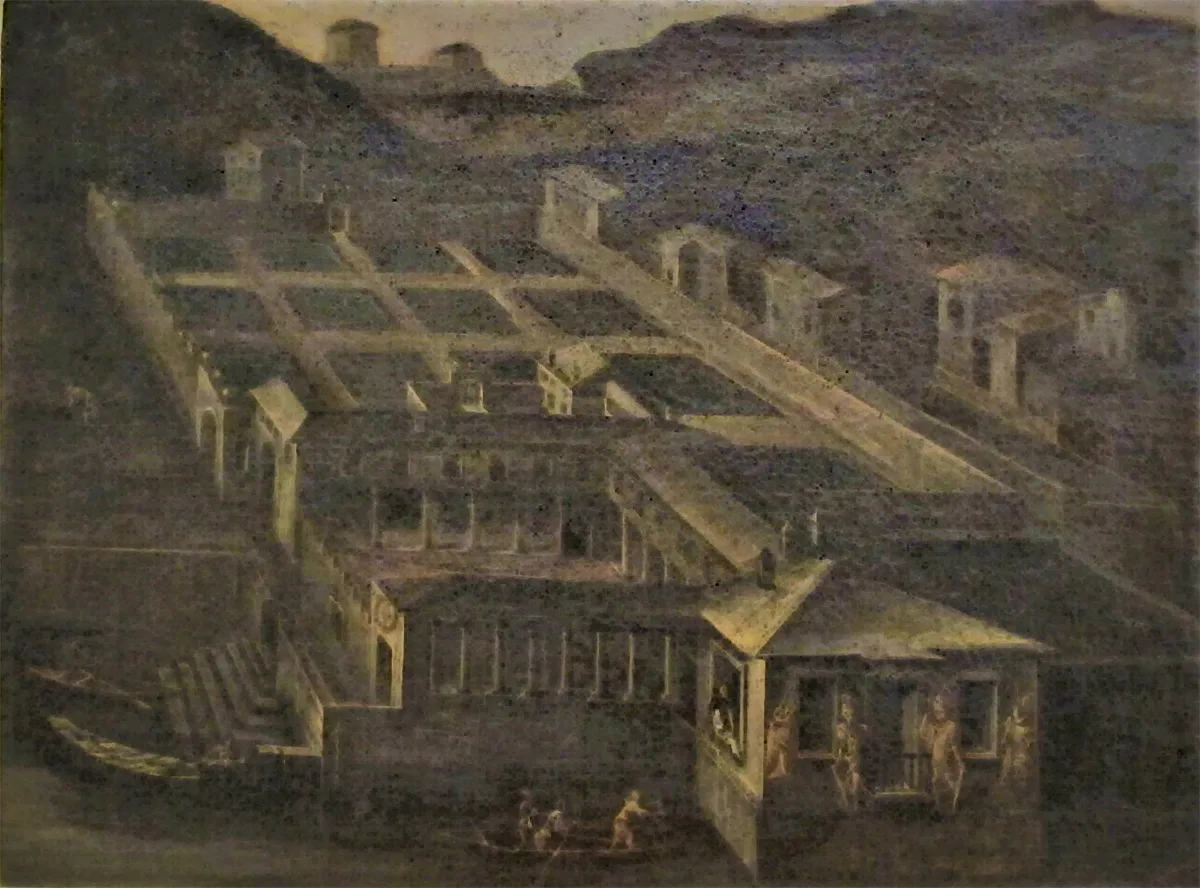

Für den Übergang von diesen kirchlichen und weltlichen «Schätzen» zu den frühen Formen des Museums war Pomian zufolge ein neuer Sammlungszweck entscheidend. Die kultischen Gegenstände aus den Schatzkammern, den Gläubigen oft nur zu bestimmten Gelegenheiten gezeigt, verbanden den Menschen mit dem unsichtbaren Göttlichen. Der Glaube an dieses Göttliche wird aber, wie die kapitolinische Sammlung zeigt, zunehmend abgelöst von einer weltlichen Bewunderung für die Hervorbringungen von Mensch und Natur – sprich Kunst oder auch Kuriositäten aller Art. Während der Renaissance bricht dieser Bann endgültig. Eine von Neugierde geprägte Einstellung verbreitet sich. Ablesen lässt sie sich an Sammlungen von Gelehrten (wie Petrarca) oder Herrschern und Päpsten, die diese Neuorientierung spiegeln.

Paolo Giovio, Bischof, Arzt und Papstgünstling, bezeichnet als erster seine entsprechende Kunstsammlung als «Museo». Das Wort kommt vom griechischen «Museion», dem Ort der Musen. Giovio richtet sein Museo in einer Villa in Como (zerstört) ein. Aufgrund seiner Bekanntheit erregt es Aufmerksamkeit und findet Nachahmer. Noch entscheidender als der Name «Museo» ist, dass Giovio als erster testamentarisch den Erhalt und die Zugänglichkeit seiner Sammlung «zum Zwecke des Vergnügens für ein Publikum» verfügt. Sein Testament wird zwar ignoriert. Doch Giovio hat darin die Essenz des Museums formuliert.

Das Museum – Türöffner zu Vergangenheit und Zukunft

Ort der Emotionen und Diskurse

Pomians äusserst detailreiches Werk, das ausdauernde Leser verlangt, soll schliesslich bis in unsere Gegenwart reichen. Damit spannt er nicht nur zeitlich einen grossen Bogen, sondern bietet auch einen umfassenden Überblick zu der inzwischen angeschwollenen Forschung zu Sammlungen und Museen. Ob die faszinierende Geschichte der Uffizien als frühem Beispiel einer öffentlich zugänglichen Sammlung, ob der Krimi um die herausragende Kunstsammlung des englischen Königs Charles I., die nach dessen Enthauptung in alle Winde zerstreut wurde und deren Prunkstücke sich heute in den wichtigsten europäischen Museen finden, ob die Darstellung der Entwicklung vom botanischen Garten zum Naturkundemuseum: Nur schon der nun vorgelegte erste Band macht klar, warum das Museum zu einer so zentralen und wirkungsvollen Institution werden konnte.

Krzysztof Pomian, Le Musée, une histoire mondiale – Bd. 1 : Du trésor au musée.

687 Seiten, zahlreiche Illustrationen, Gallimard, Paris 2020.

Das Werk ist bisher nur auf Französisch erschienen.

Das Werk ist bisher nur auf Französisch erschienen.