Kultur im Kalten Krieg

Der Ost-West-Gegensatz und die Angst vor dem Kommunismus prägten in den Jahrzehnten des Kalten Krieges die Gesellschaft und machten auch vor der Kultur nicht Halt.

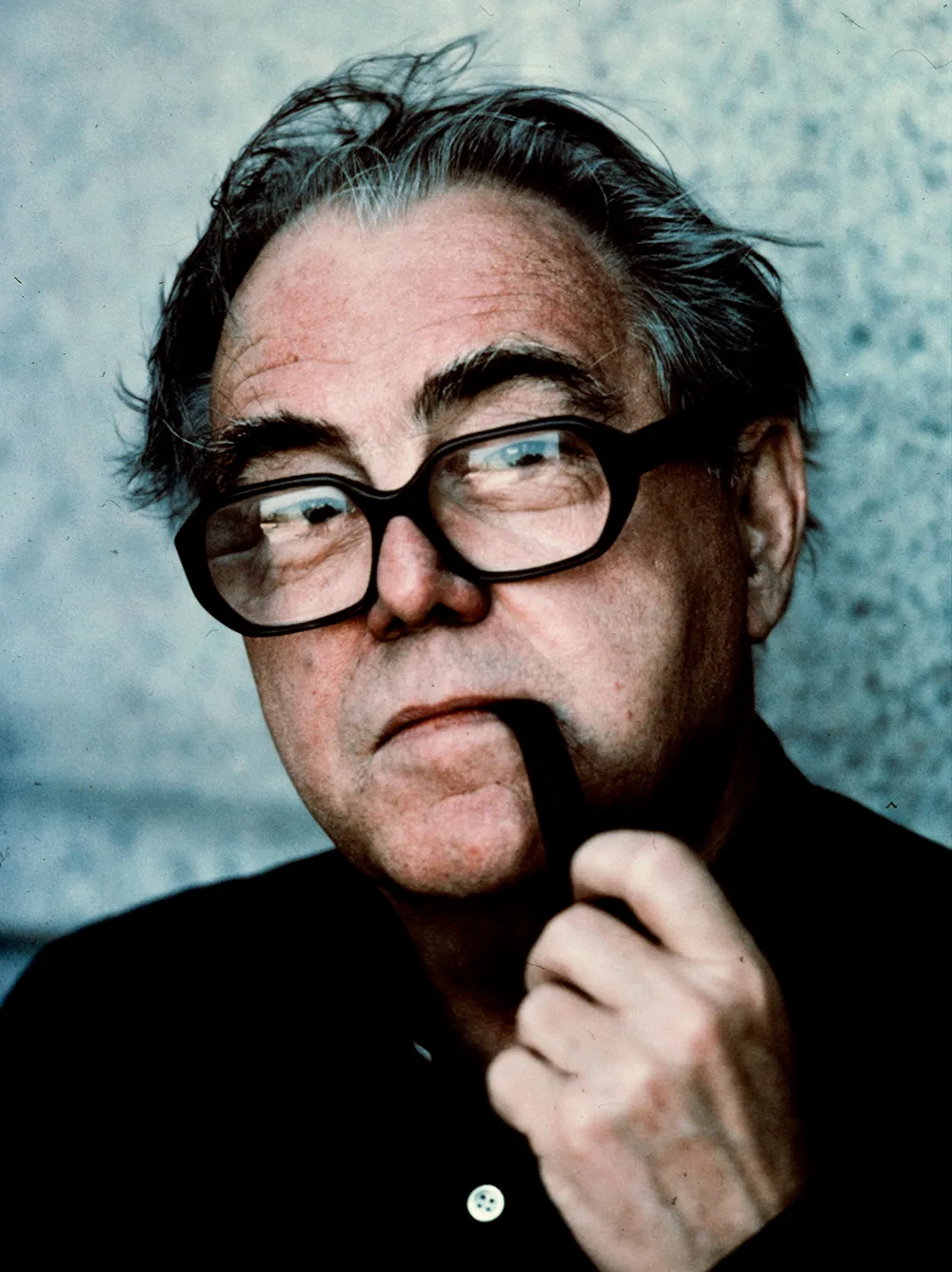

Verschwörungstheorien spielten in den Vorstellungen jener Zeit eine wichtige Rolle. Der Schweizer Historiker Jean-Rudolf von Salis (1901–1996) sprach von einer Angstpsychose: «Es gibt Leute, die in einer harmlosen Konsumgenossenschaft eine bolschewistische Verschwörung wittern.»

Der feste Glaube an die Möglichkeit, mit psychologischen Mitteln Einfluss nehmen zu können war ein entscheidendes Moment im Kalten Krieg. Herzen und Köpfe gewinnen – das Motto der psychologischen Kriegsführung – wurde tatsächlich auch praktiziert. So hat der amerikanische Geheimdienst CIA nach dem Zweiten Weltkrieg eine grosse Propaganda-Operation gestartet: Die Rede ist vom Kongress für kulturelle Freiheit (Congress for Cultural Freedom, CCF).

Eine wichtige Stimme in jenen Jahren war auch der Schriftsteller Walter Matthias Diggelmann (1927–1979). Im Roman «Das Verhör des Harry Wind» porträtierte er einen skrupellosen Kommunikationsberater, dessen Vorbild der Zürcher PR-Spezialist Rudolf Farner war. Im Buch «Das Vermächtnis» geht es unter anderem um die Hetzkampagne gegen den kommunistischen Kunsthistoriker Konrad Farner (1903–1974): Bürgerliche Zeitungen veröffentlichten nach dem Ungarn-Aufstand 1956 seine Adresse in Thalwil, worauf seine Familie Morddrohungen erhielt und vor seinem Haus Protestkundgebungen stattfanden und Scheiben eingeworfen wurden.