Macher statt Ideologen

Auch dank den Sozialisten konnte sich die direkte Demokratie in der Schweiz entfalten. Das war nur möglich, indem sie ihren eigenen, schweizerischen Weg gingen.

Der Weg zur Demokratie

In der Schweiz haben die Bürgerinnen und Bürger die Demokratie in den letzten 200 Jahren zu einem weltweit einmaligen Modell entwickelt. Die direkte Demokratie ist fester Bestandteil der politischen Kultur und das entscheidende Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes.

Entscheidend zu dieser Demokratie beigetragen haben drei politische Bewegungen: die Katholisch-Konservativen, die Liberalen und die Frühsozialisten. Ihre Bedeutung wird in einer Mini-Serie beleuchtet.

Entscheidend zu dieser Demokratie beigetragen haben drei politische Bewegungen: die Katholisch-Konservativen, die Liberalen und die Frühsozialisten. Ihre Bedeutung wird in einer Mini-Serie beleuchtet.

Neben dem Föderalismus und der direkten Demokratie förderten die Frühsozialisten in der Schweiz auch die Genossenschaftsbewegung, die an das Genossenschaftsprinzip des Ancien Régimes anknüpfte. Damit schufen sie eine wichtige Grundlage, um die politischen Instrumente der direkten Demokratie mit der Genossenschaftsidee zu verknüpfen und die demokratische Kultur in der Schweiz zu stärken. Wichtig dabei waren verschiedene frühsozialistische Theorieansätze.

Der einzige bedeutende Frühsozialist, der in der Schweiz eine gewisse Zeit wirkte, war der deutsche Schneidergeselle Wilhelm Weitling (1808–1871). So wurde sein «Evangelium des armen Sünders», das frühkommunistische Gedanken mit dem Neuen Testament verknüpfte, ab 1845 in Bern gedruckt und propagiert. Weitling überwarf sich 1846 mit Karl Marx (1818–1883) und Friedrich Engels (1820–1895), da er andere Methoden anwenden wollte, um den Kommunismus in die politische Praxis umzusetzen. Weitling war einer der ersten Sozialisten, der die Arbeiterschaft dazu aufrief, selbst aktiv zu werden und für eine gerechtere Gesellschaftsordnung zu kämpfen.

Die frühsozialistische Bewegung mit ihren Ideen war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entgegen der Behauptung von Marx eine wichtige Voraussetzung für die spätere marxistische Doktrin. Die marxistische und teilweise westliche Geschichtsschreibung übernahmen allerdings das diffamierende Diktum von Marx, die Frühsozialisten seien lediglich «Utopisten» und «Kleinbürger» und erst sie – Marx und Engels – hätten eine «wissenschaftlichen Sozialismus» begründet.

Grütliverein und Demokratische Bewegung

Als erste dauerhafte Organisation der schweizerischen Arbeiterbewegung entstand der Grütliverein 1838 in Genf als patriotischer Verein, der sich 1843 nationale Strukturen gab. Zentrales Anliegen der organisierten Handwerksgesellen – im Laufe der Zeit kamen immer mehr Arbeiter dazu – war neben der Geselligkeit und der gegenseitigen Hilfe der Bildungsgedanke. Die Einrichtung von gemeinsamen Kassen sollte die Bildung und Weiterbildung der Handwerker und Arbeiter unterstützen und deren Berufsstand absichern und verbessern.

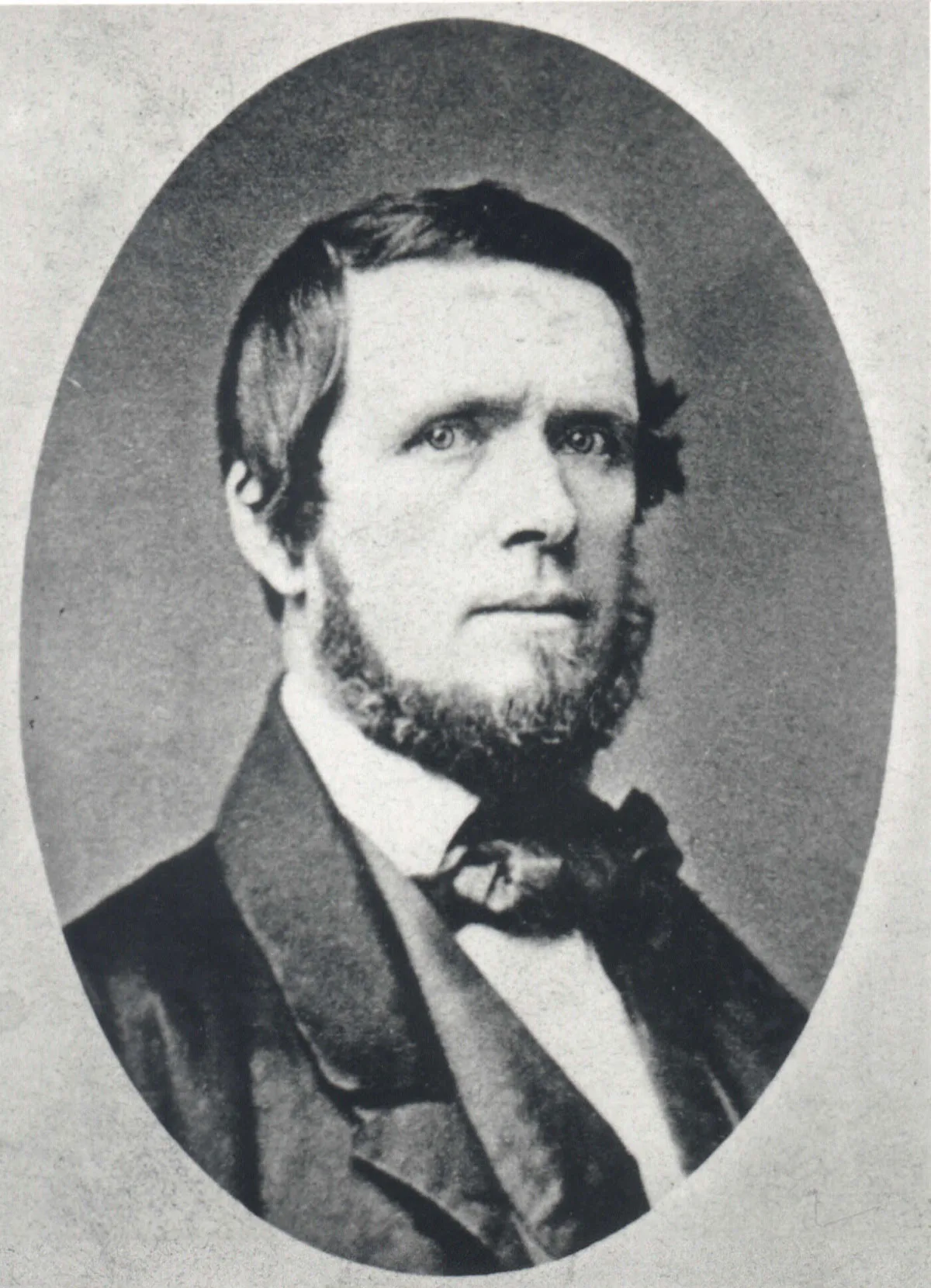

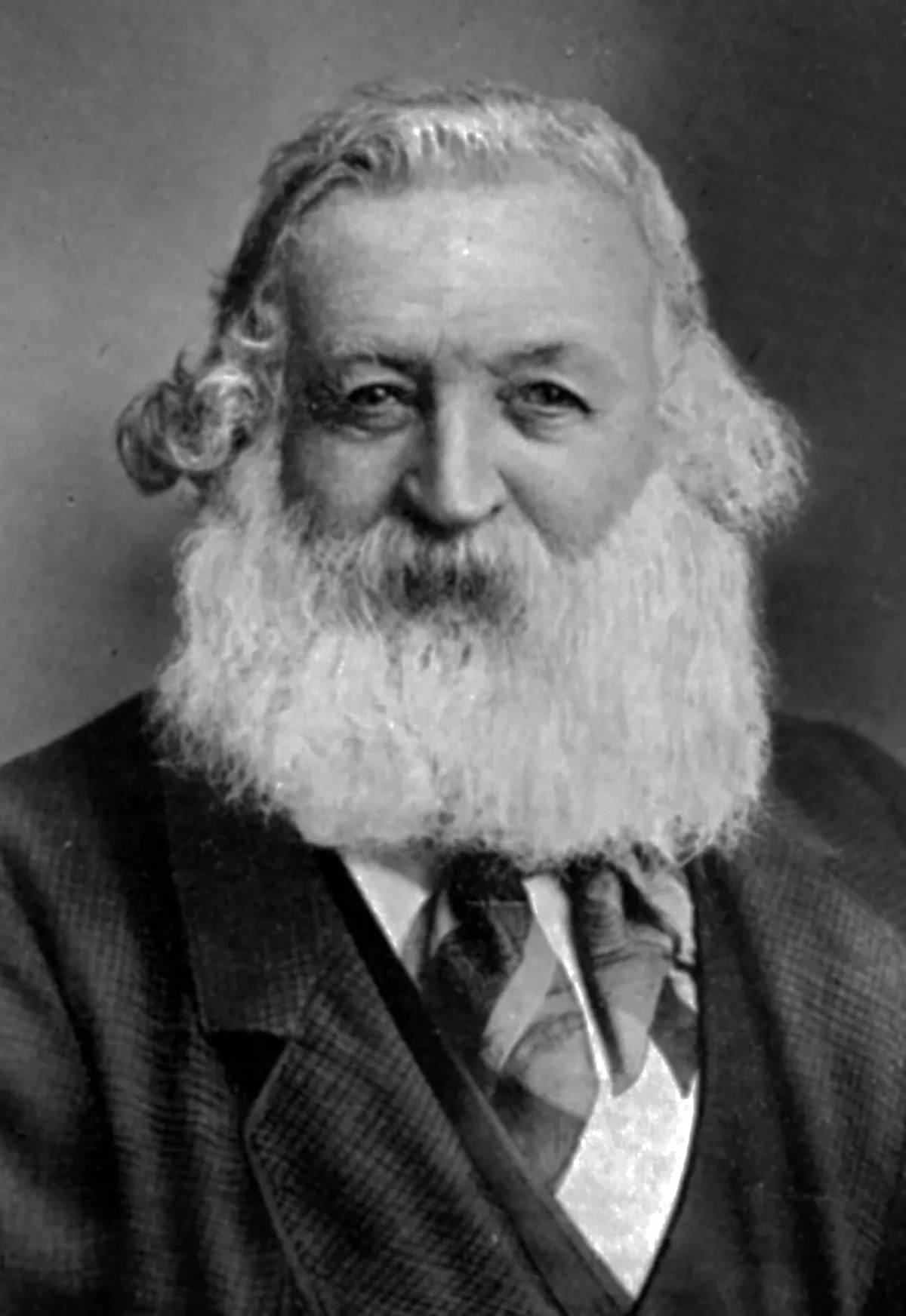

Die beiden Frühsozialisten, der Zürcher Karl Bürkli (1823–1901) und der Basler Emil Remigius Frey (1803–1889) unterstützten die Demokratische Bewegung und sorgten in ihren Kantonen (Frey für Baselland) für den Ausbau der direkten Demokratie. Sie förderten in der Schweiz damit auch die Einführung des fakultativen Referendums (1874) und der Verfassungsinitiative (1891) auf der bundesstaatlichen Ebene und leisteten letztlich so auch eigenständige Beiträge zu einer internationalen Debatte rund um Fragen der Demokratie und des Rechtsstaats. In diesem Sinne gab es in der Schweiz keine eigentlichen frühsozialistischen Schulen, dafür waren die Schweizer zu sehr «Macher» und keine Theoretiker oder Ideologen.

Anarchismus in der Westschweiz

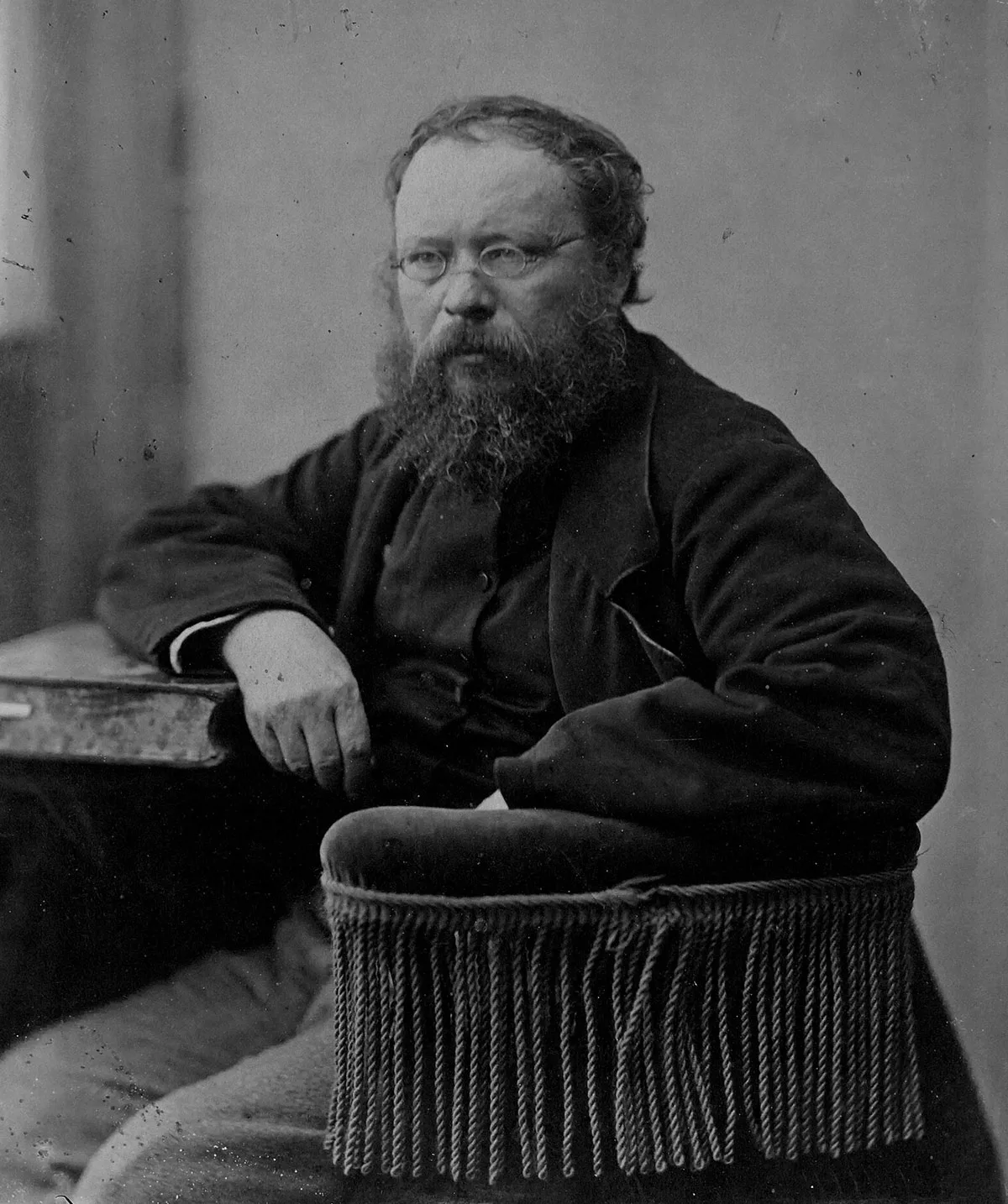

Die Konsequenz aus Proudhons Föderalismuslehre war nebst seinem Ansatz eines Genossenschaftssozialismus das Prinzip der direkten Demokratie, auch wenn Proudhon nicht explizit auf das schweizerische Demokratiemodell, sondern auf ein anarchistisch geprägtes Rätemodell Bezug nahm. Er sah als Basis politische Organisationen in Form von Föderationen («Bund der Kommunen»), die staatliche Gewalten und Gesetze unnötig machen würden, wollte die «fortschreitende Föderation» als Verschränkung der Politik mit der Wirtschaft in Europa vorantreiben und letztlich die ganze Welt in «Konföderationen» verwandeln. Für Proudhon war der schweizerische Bundesstaat der praktische Beweis, dass sich seine Idee der Föderation umsetzen liess.

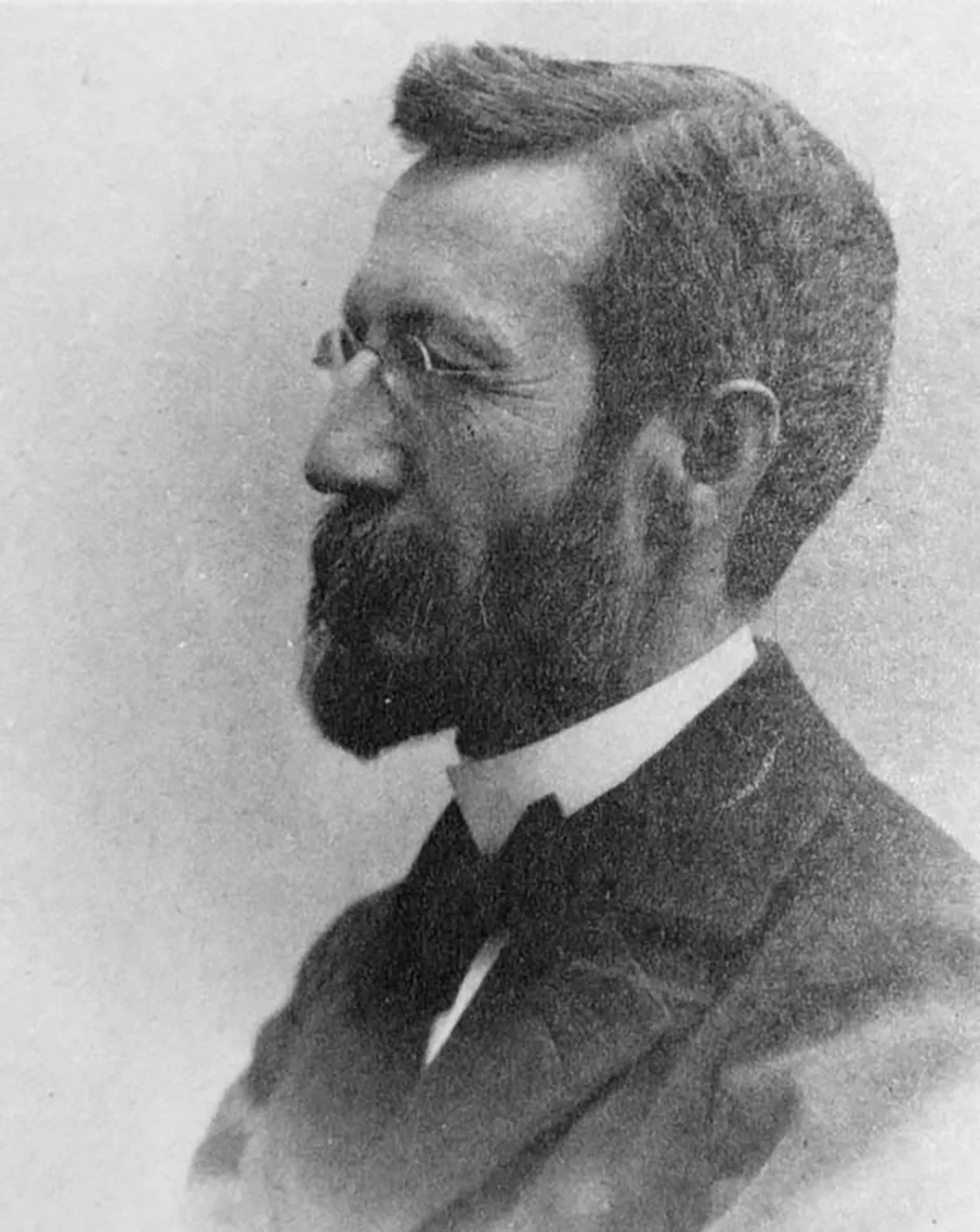

Guillaume legte in Le Locle zusammen mit Gleichgesinnten 1866 den Grundstein für eine Sektion und förderte 1871 den Zusammenschluss von einzelnen Sektionen zur sogenannten «Juraföderation» (Fédération jurassienne). Die Mitglieder dieser Föderation sahen sich anfangs als Radikale und Freidenker und näherten sich in den folgenden Jahren kollektivistischen und anarchistischen Positionen immer mehr an. Damit wuchs aber auch der Gegensatz zu autoritären Vorstellungen, wie sie Karl Marx in der IAA vertrat. Schliesslich wurde Guillaume 1872 mit anderen Gleichgesinnten aus der IAA ausgeschlossen. Er gründete daraufhin in St. Imier zusammen mit anderen Landesföderationen die antiautoritäre Internationale, die ihr Zentrum fortan im Jura hatte. Die Internationale zerfiel aber bald in einzelne Sektionen und vermochte keine grosse Wirkung zu erzielen.

Und heute?

1921 spaltete sich die Parteilinke von der SPS ab und gründete die Kommunistische Partei der Schweiz (KPS). Die SPS entwickelte sich in der Folge wieder mehr zu einer reformorientierten Partei und unterstützte den Erhalt und den weiteren Ausbau der direkten Demokratie. Bis heute.