Flottes Badevergnügen als Zeitkritik

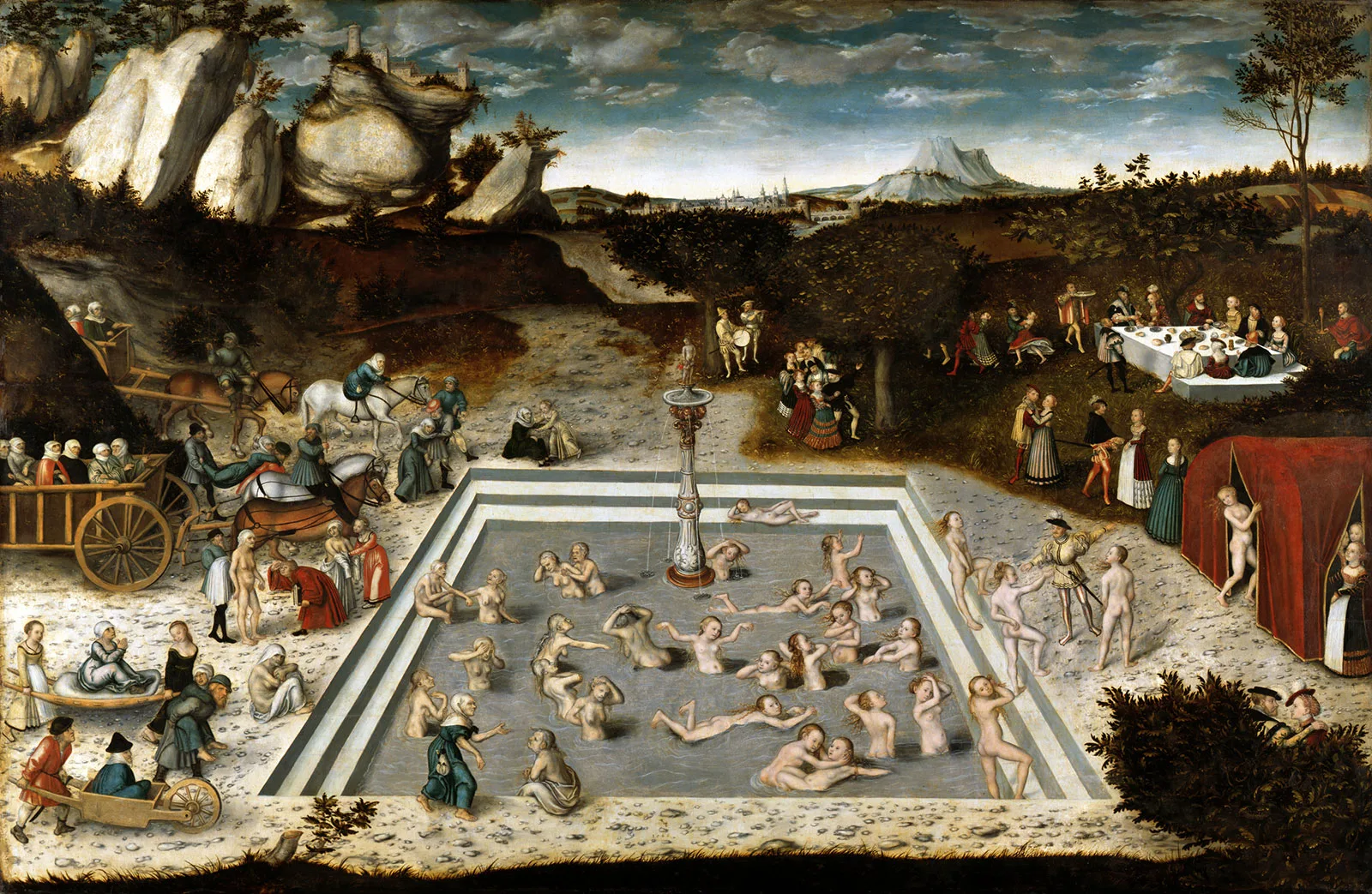

Die Reformation brachte in Europa vielerorts strengere Sitten mit sich. Dem mussten sich auch die Künstler anpassen, wenn sie keine Aufträge verlieren wollten. Nicht allen gefiel dies – wie dieses Gemälde von Hans Bock im Basler Kunstmuseum verrät.

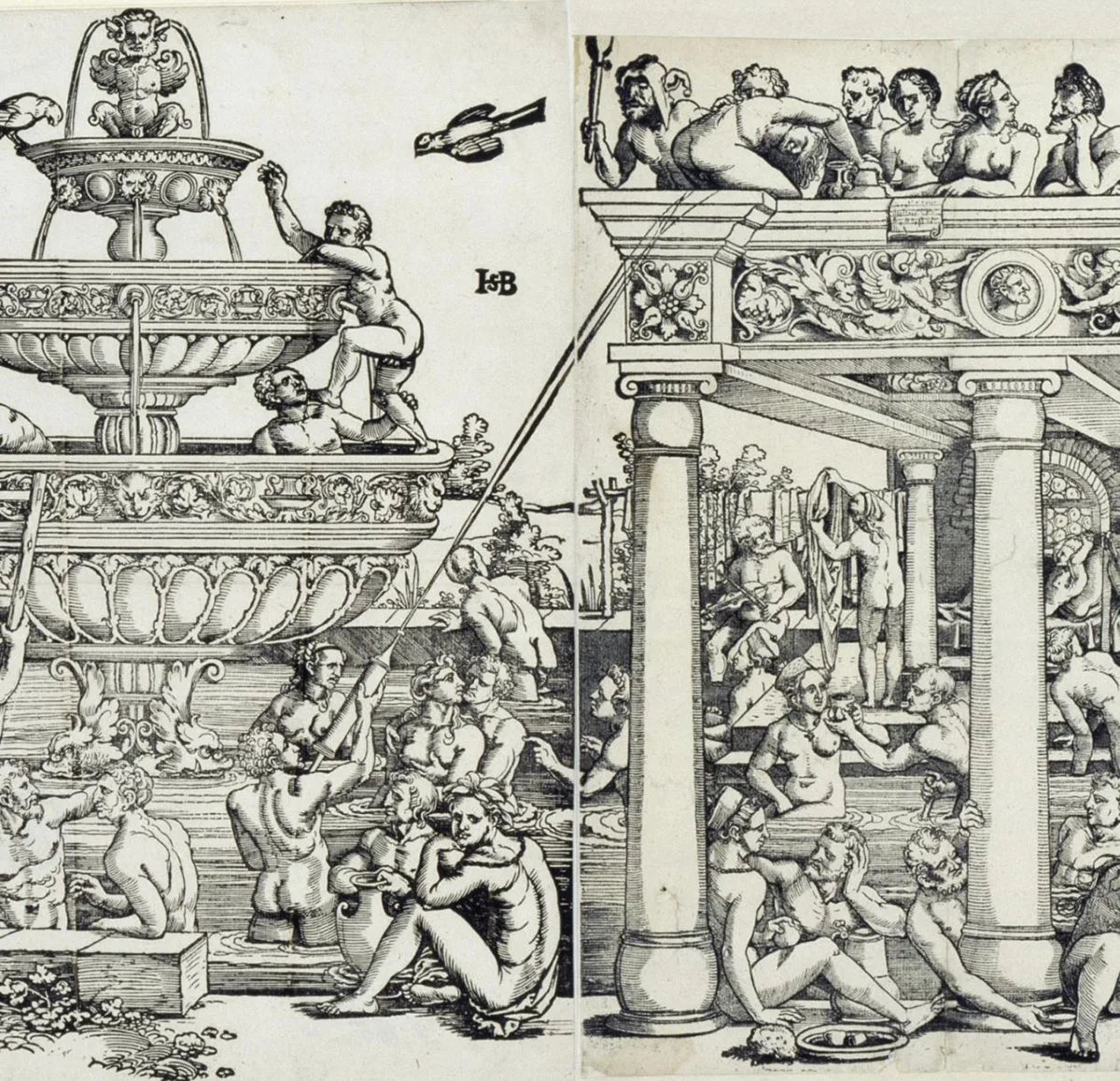

Die Badenden sitzen in einer gemauerten Quellfassung, im Hintergrund ist eine alpine Landschaft angedeutet. Wie in einer Guckkastenbühne ist das Treiben im Wasser auf uns ausgerichtet. Die erhöht an einem Geländer platzierten, als einzige voll bekleideten Männer, sind Gegenfiguren für die betrachtende Person vor dem Bild und bestätigen, dass hier vor allem ein männlicher Blick bedient wird. Die beiden über das Geländer geworfenen überdimensionierten Kleidungsstücke wirken wie eine Einladung, sich rasch mal auszuziehen und ins Vergnügen zu stürzen.

Badeszenen dienten vor allem der Illustration gelehrter Schriften zur Wirkung von Heilquellen. Entsprechende Bäder waren damals gerade bei der Basler Bevölkerung beliebt, zumal einige – etwa Bad Maulburg im nahen Wiesental – auch für Ärmere leicht erreichbar waren. Das mondänere Baden, Pfäfers und Leuk blieben den wohlhabenderen Schichten vorbehalten. Bock gibt darauf unübersehbare Hinweise: So nackt die Damen in seinem Bad auch sind, ihre schweren Goldketten haben fast alle anbehalten.

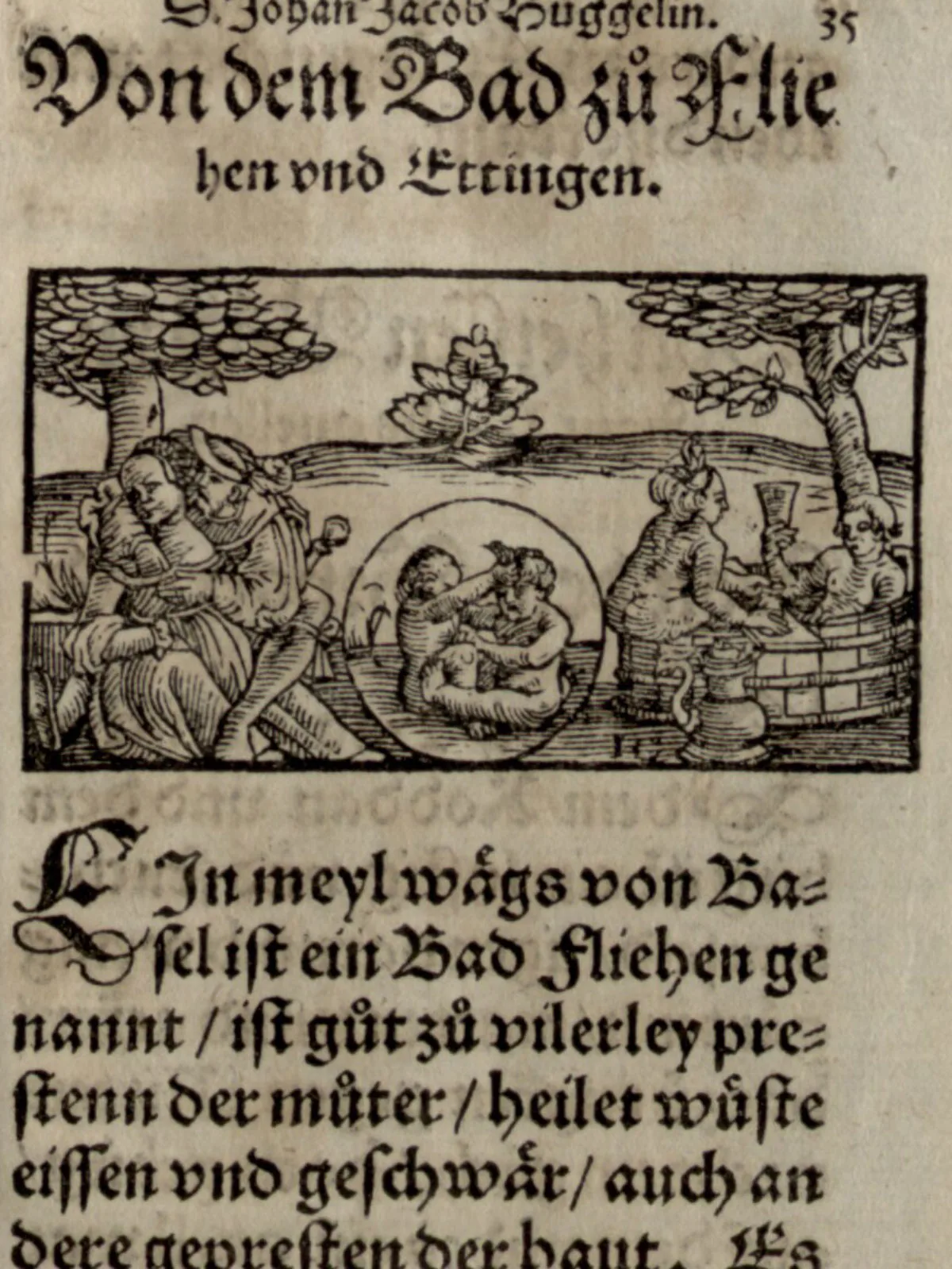

Der Traktat «Von heilsamen Bädern» (1559) des Basler Mediziners Jakob Huggel zeigt auf dem Titelblatt eine Szenerie, die zwar verhaltener ist als jene von Bock, aber mit dem im Vordergrund auffällig mittig platzierten Krug und der Amorfigur auf dem Brunnen schon eine erste diskrete Anspielung auf die erhoffte Heilwirkung, nämlich die Steigerung der Fruchtbarkeit, enthält. Weitere Abbildungen im Buch sind weniger zurückhaltend: Da wird ungeniert geknutscht.

![Jakob Huggels «Von heilsamen Bädern des Teutsche[n]lands» mit züchtigem Titelbild…](https://blog.nationalmuseum.ch/app/uploads/huggel-titelbild.webp)

Dieses «fluide» Körperbild führte zu einem aus heutiger Sicht ungewöhnlichen Umgang mit den Heilquellen: Man sass oft bis zu acht Stunden darin. So erklärt sich, warum Hans Bock seine Badenden im Wasser rund um einen Tisch sitzen lässt, als handle es sich um einen gefluteten Salon. Um die Langeweile zu bekämpfen, beschäftigen sie sich mit Lesen, Musizieren, Weintrinken und Essen - und mit diversen Techtelmechteln.

Auch wirkte er als wissenschaftlicher Illustrator, namentlich für den Medizinprofessor Felix Platter. Für den berühmten Basler Rechtsgelehrten Basilius Amerbach (1533-1591) zeichnete er die damals begonnenen systematischen Ausgrabungen der römischen Ruinen in Augst (Kaiseraugst). Amerbach war zugleich einer der wichtigsten Gönner Bocks und liess sich von ihm porträtieren.

Einen weiteren Hinweis ergibt ein Vergleich des «Bads» mit dem «Venustanz» von Hans Bock, wie ihn die Basler Historikerin Susanna Burghartz vorgenommen hat. Ihr zufolge gehört der «Venustanz» in den Kontext des «Bads» und ist ebenfalls nach 1590 entstanden. Bei diesem Vergleich fällt zunächst auf, dass Bock im «Bad zu Leuk» eine Figur aus seinem «Venustanz» zitiert: die sitzende Frau rechts im Vordergrund, die allerdings im «Venustanz» nicht als Schwangere dargestellt ist.

Selbst 300 Jahre später, nach dem Ankauf fürs Basler Kunstmuseum 1872, vermochte Bocks Genreszene die Basler noch in Wallung zu versetzen. Der subtile erotische Anspielungsreichtum des «Bad zu Leuk» führte dazu, dass das Gemälde nur noch im Büro des Konservators zu besichtigen war. So ist es auch ein Beleg dafür, wie sich die gesellschaftlichen Massstäbe gerade im Bezug auf die Darstellung von Nacktheit und Sexualität wandeln – und trägt insofern auch eine Perspektive zu aktuell in unserer Gesellschaft geführten Diskussionen bei.