Überflutet? Tourismuskritik um 1900

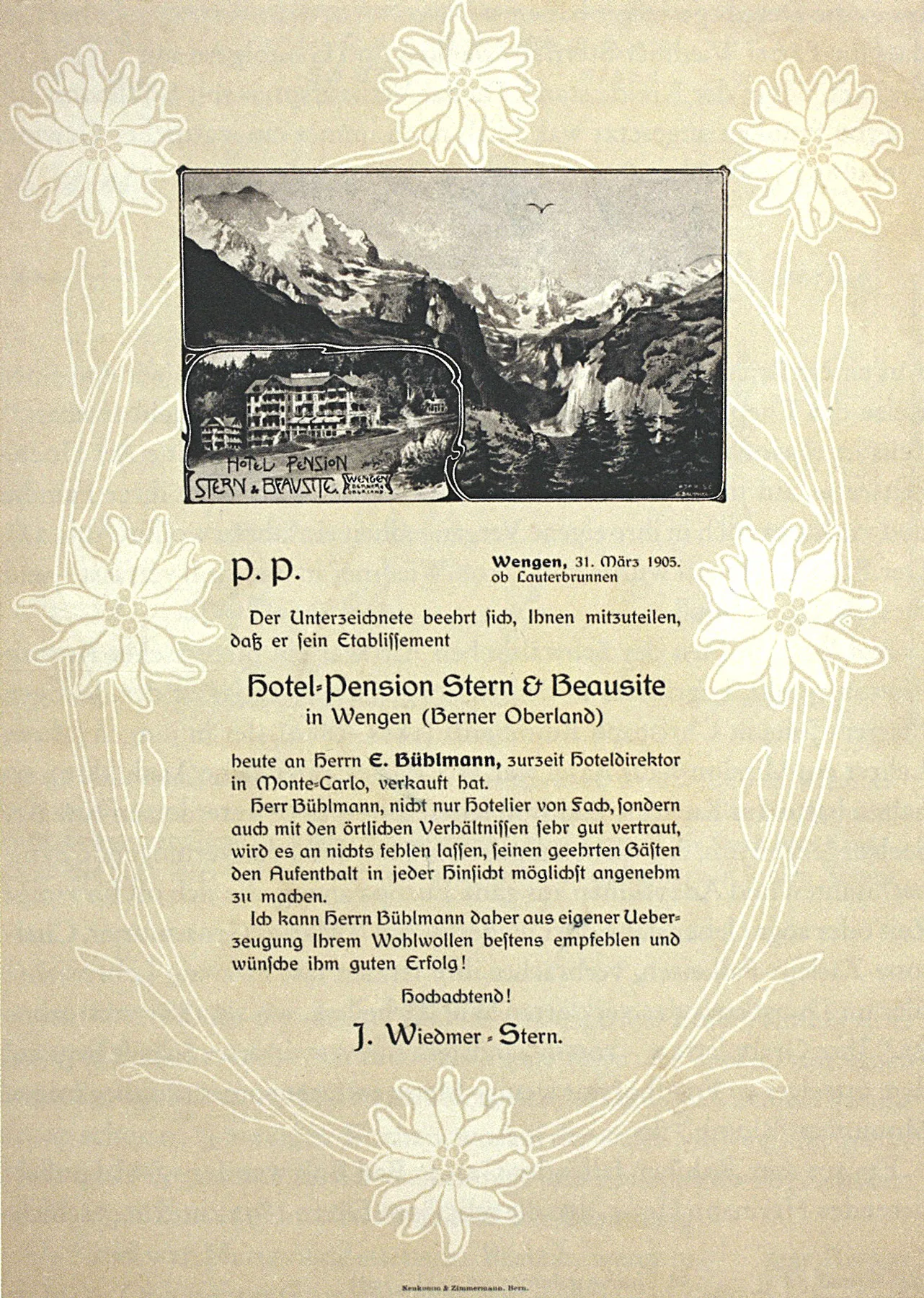

Der Archäologe Jakob Wiedmer kam durch seine Heirat mit der Wengener Hotelbesitzerin Marie Stern eher zufällig in Kontakt mit dem Tourismusboom der Belle Époque im Berner Oberland. Seine Eindrücke verarbeitete er im tourismuskritischen Roman «Flut», der umgehend zum Rückzug als Hoteldirektor führte.

Vom Bäckerssohn zum Archäologen und Hotelier

Auf dem Weg zum Massentourismus im Berner Oberland

Massentourismus oder Overtourismus?

Massentourismus bezeichnet die Reise grosser Personenzahlen zu beliebten Zielen, oft mit standardisierten Angeboten. Overtourismus beschreibt hingegen die Situation, in der Tourismus ein Ausmass erreicht, das die Lebensqualität der lokalen Bevölkerung sowie die Erfahrung der Besuchenden spürbar beeinträchtigt.

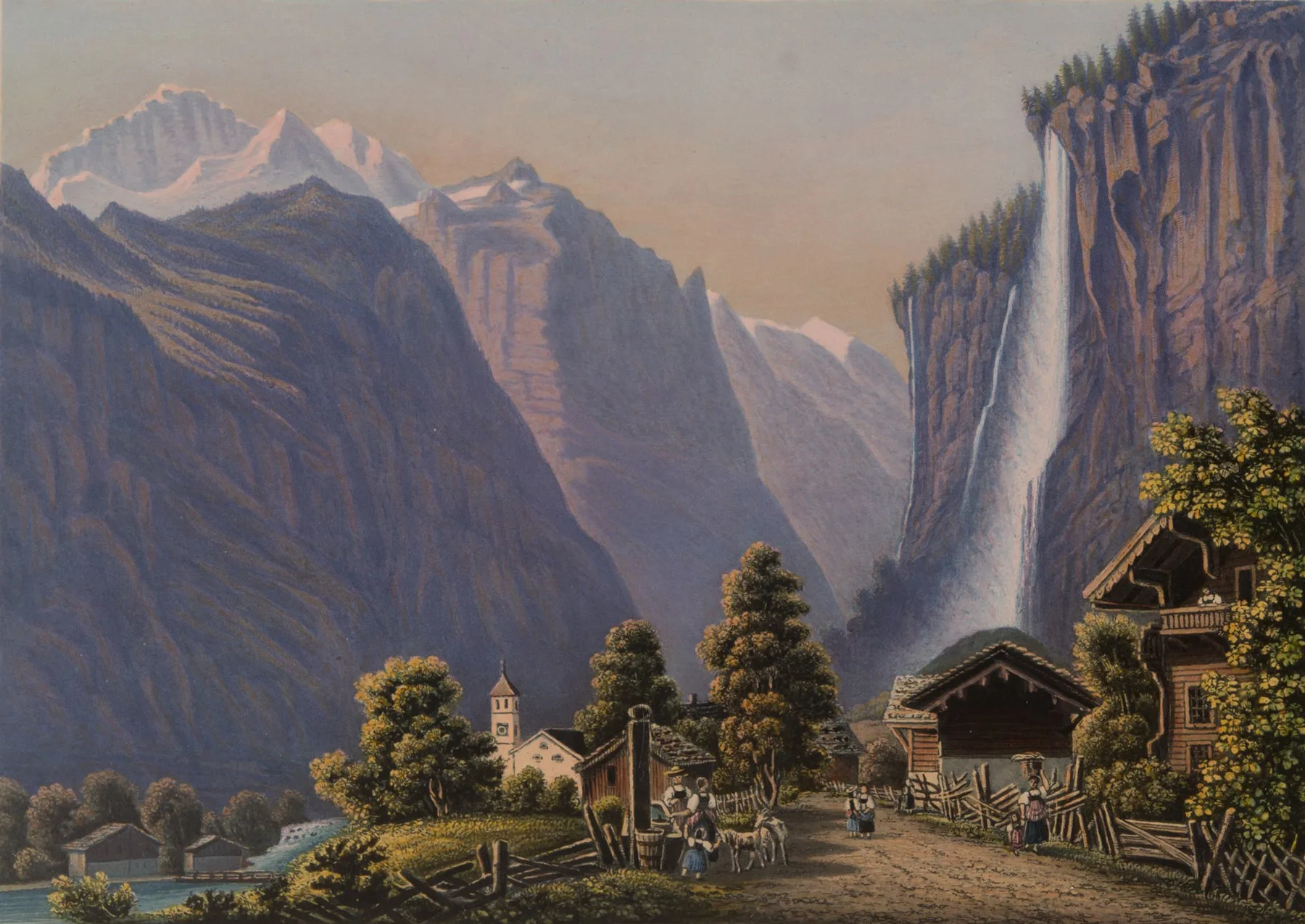

Wesentlich für die Entstehung des Massentourismus war aber die Erschliessung der Region mit der Eisenbahn. Allerdings beschränkte sich die Anbindung zunächst auf die Strecke von Bern nach Thun (fertiggestellt 1859/1861), weil von dort der Übertritt auf das Schiff möglich war. Erst ab 1885 kam Bewegung in den Ausbau des Eisenbahnnetzes: Innerhalb von zehn Jahren wurden die Bahnstrecke entlang des Thunersees von Thun nach Interlaken, die Verbindungen von Interlaken nach Grindelwald und Lauterbrunnen sowie die Brünigbahn von Brienz über den Brünigpass nach Luzern errichtet. Mit der Eröffnung der Lötschbergbahn im Jahr 1913 war schliesslich eine Anbindung ins Oberwallis sowie weiter bis nach Mailand gegeben.

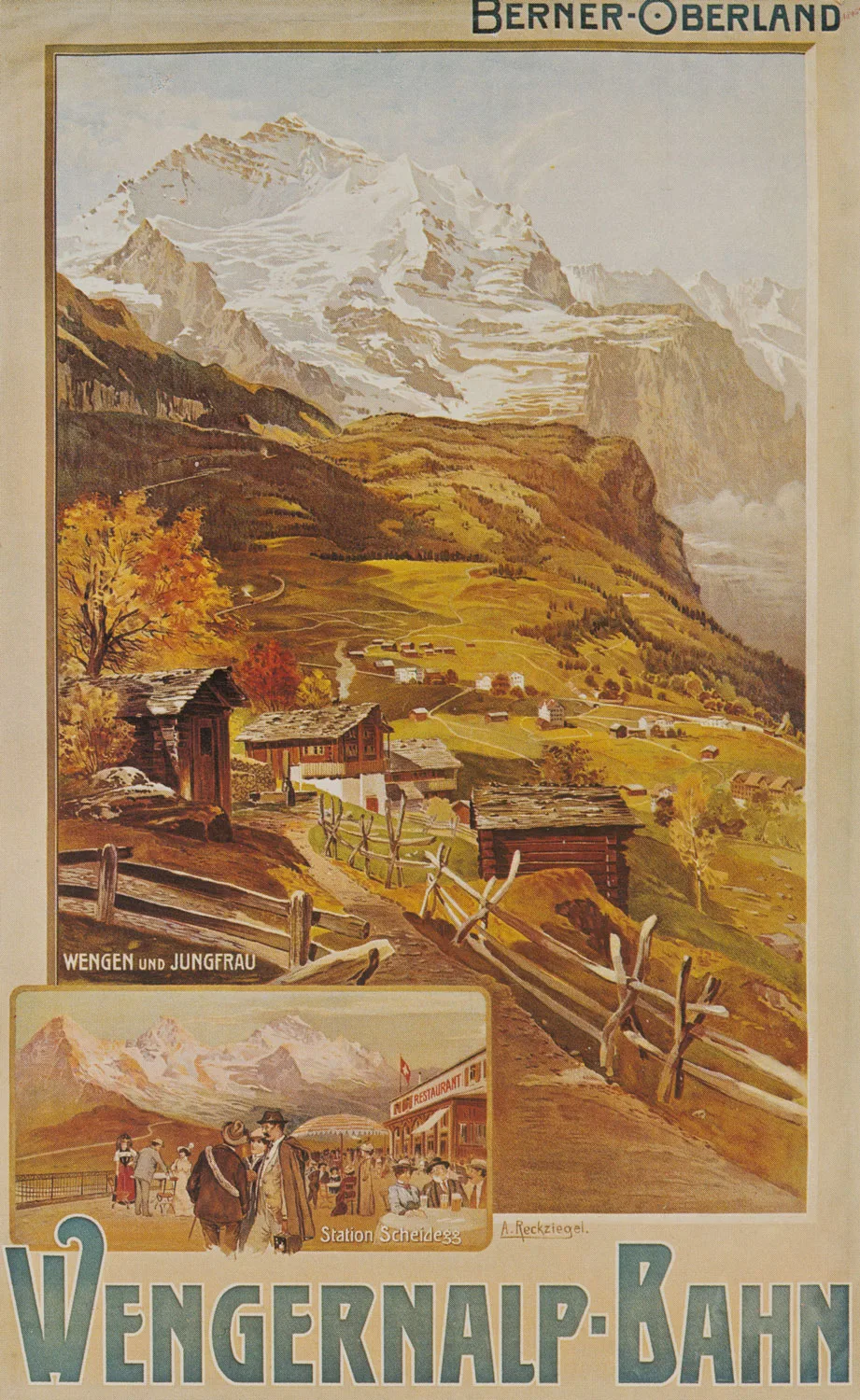

Dank der erleichterten Erreichbarkeit nahm der Tourismus im Berner Oberland weiter zu. Damit begann auch ein Wettkampf zwischen den einzelnen Orten und Regionen, der auf zwei Ebenen ausgetragen wurde: hinsichtlich der Attraktivität der Hotellerie und der Bergbahnen. Zunächst beschränkten sich die besseren Unterkünfte für ein zahlungskräftiges internationales Publikum auf Alpenrandstädte wie Thun. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts schossen aber auch am Brienzersee, in Grindelwald, Wengen oder Mürren Hotelneubauten aus dem Boden – es war ein Wettlauf um die besten Plätze und das zahlungskräftigste Publikum, der innerhalb der bis dahin kleindörflichen Gemeinschaften zu viel Konkurrenz und Neid geführt haben muss.

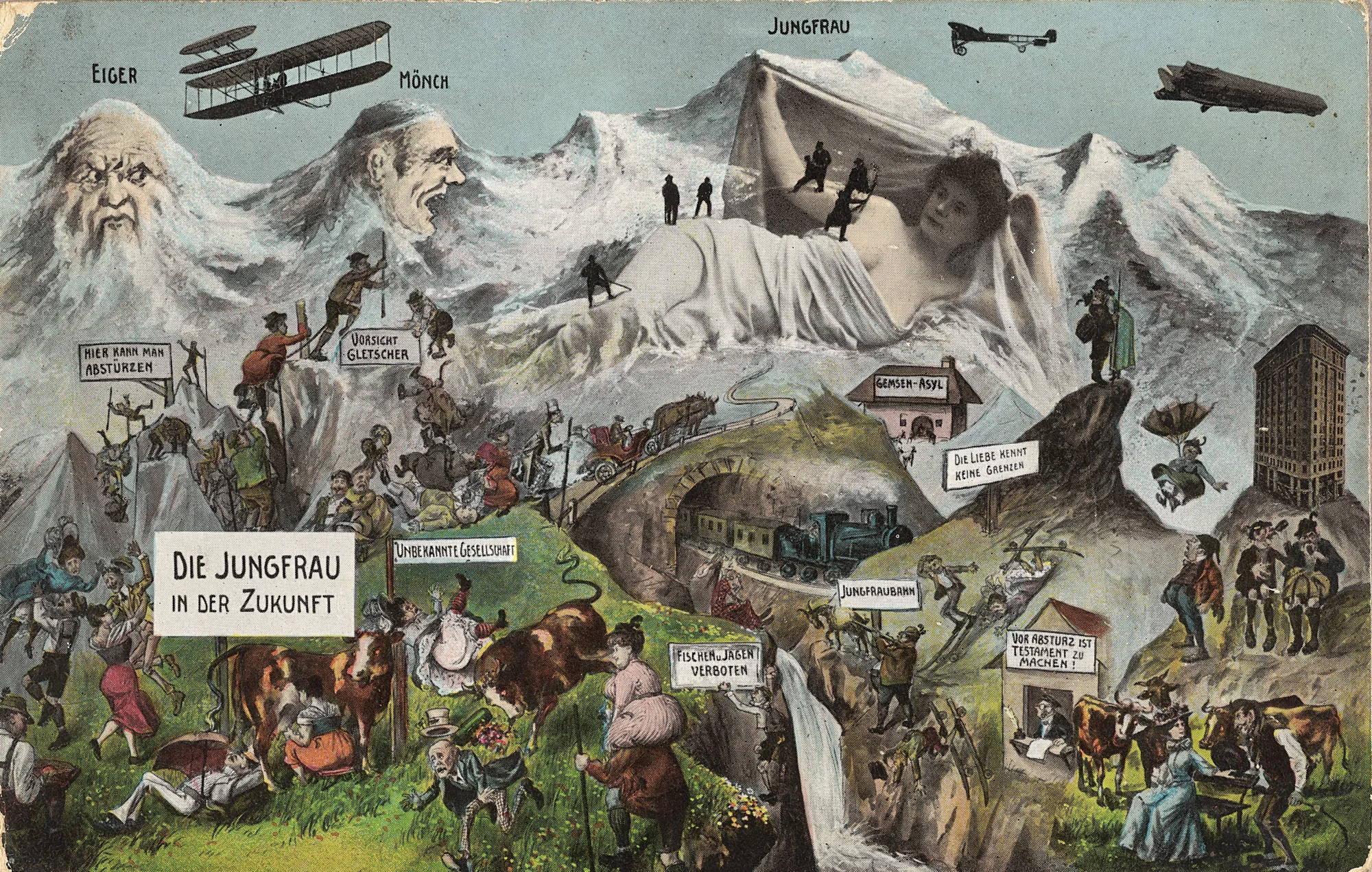

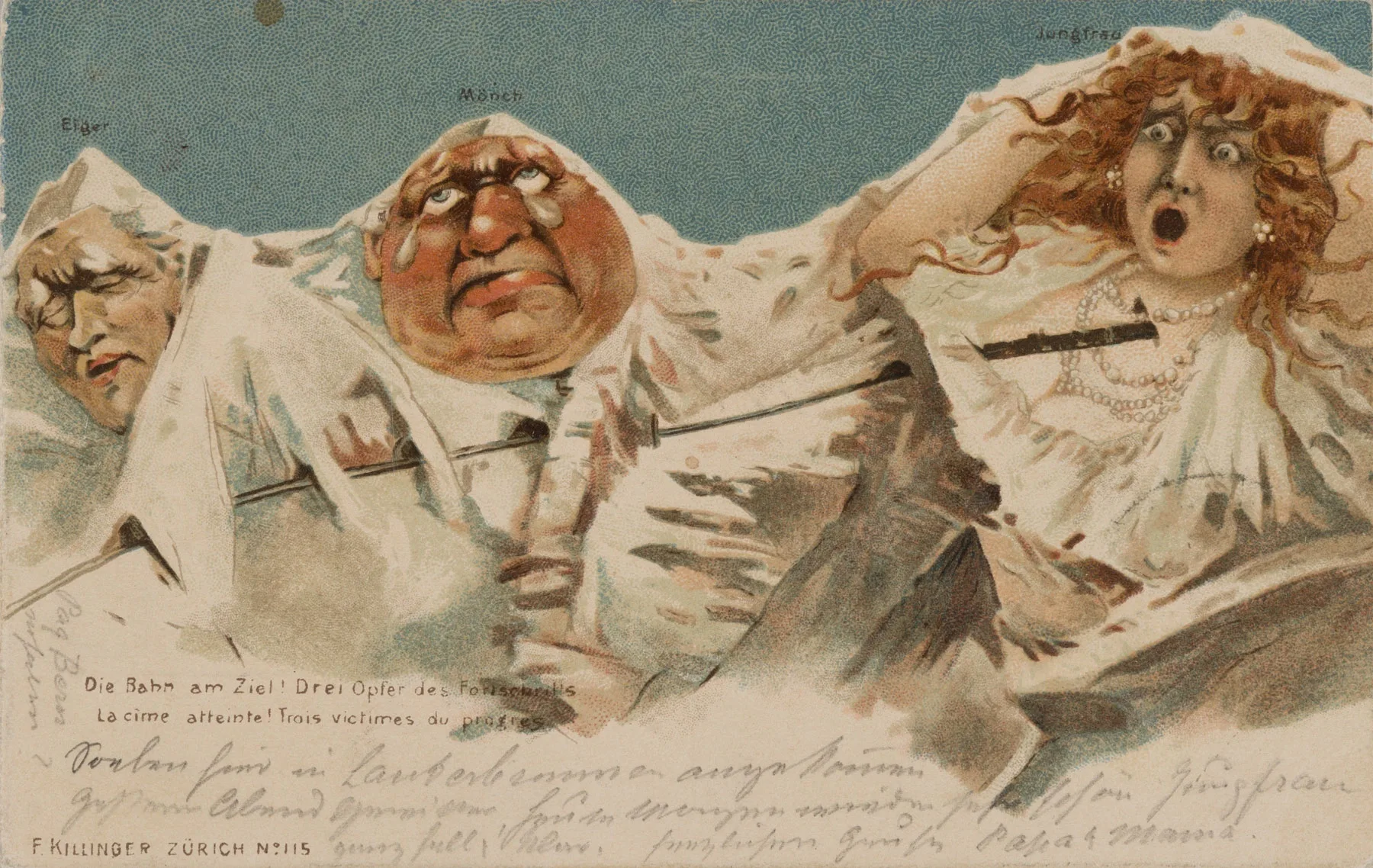

In unserem Zusammenhang ist dabei die Errichtung der Wengernalp-Bahn von Lauterbrunnen über Wengen auf die Kleine Scheidegg und von dort hinunter nach Grindelwald (1893) wesentlich. Sie trug massgeblich zur Erschliessung des kleinen Bergdorfs Wengen bei, womit wir konkret in die Welt des Ehepaars Wiedmer-Stern eintauchen. Das mit Abstand waghalsigste Projekt aber sollte aber an diese Bergbahn anschliessen und von der Kleinen Scheidegg bis auf das Jungfraujoch führen. Zahlreiche Fotografien aus der Belle Époque belegen, dass diese Strecke für Touristinnen und Touristen besonders attraktiv war.

Der tourismuskritische Roman «Flut»

Fahret fort, bauet Bahnen allenthalben, schändet die Jungfrau mit Maschinengetöse und trüber Menschenflut und zwingt ihr Haupt unter Füße, an denen der Kot der Großstadt haftet! […] Ihr aber habt sie vergewaltigt; ihr verschachert sie um schnöden Gewinn wie eine feile Dirne!

Nach dem Bruch mit Wengen

Neuauflage des Romans «Flut»

120 Jahre nach der Erstausgabe erschien im Chronos Verlag die Neuauflage des Romans «Flut», versehen mit einem Vorwort des Wiedmer-Biografen Felix Müller und mit einem tourismusgeschichtlichen Nachwort von Christian Rohr.

Dieser Blogbeitrag entstand in Zusammenarbeit mit Felix Müller.

Dieser Blogbeitrag entstand in Zusammenarbeit mit Felix Müller.