Sarnen – Geschichte im Massstab 1:1

Streifzug durch den Hauptort von Obwalden. Aus einem Nebeneinander von Schauplätzen und Befunden entsteht ein Zusammenhang, eine Geschichte. Sie erzählt von einer Dynastie, exemplarisch für die Zentralschweiz, verkörpert in Bauten. Vier Generationen Imfeld.

Das Feld abstecken

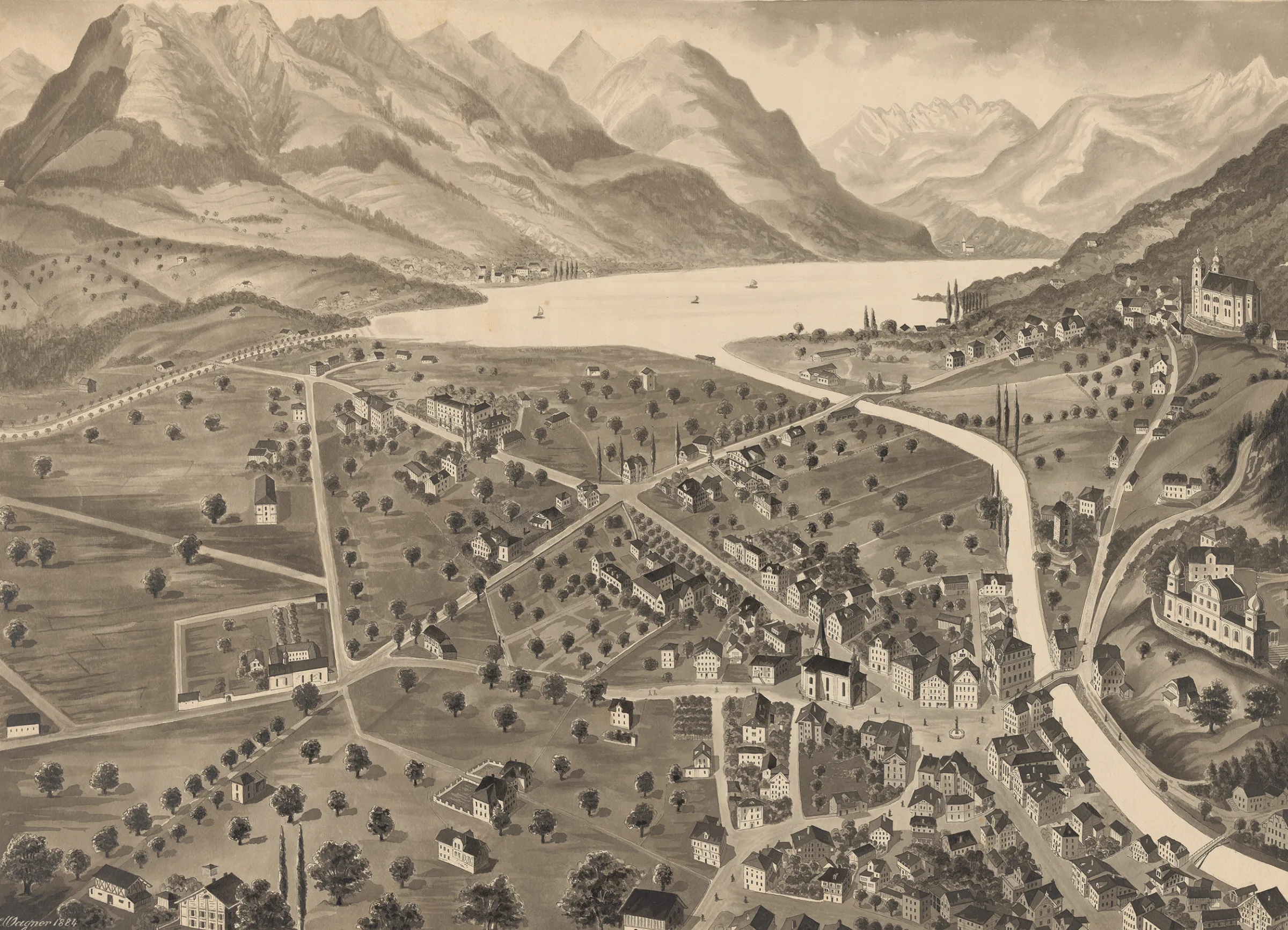

Der Talboden, ländlich geprägt, wird von einer Kreuzung beherrscht, als markiere sie einen Punkt null, von dem aus Strassen kreuz und quer den Raum durchmessen. Zentrumsfunktion hat dieses Zentrum nicht. Weder das Frauenkloster und das Kapuzinerkloster im Mittelgrund noch das Kollegium gegen den See hin, beidseits der Brünigstrasse, nehmen Bezug zu dieser Kreuzung. Flussläufe, überspannt von Brücken, rahmen den Talboden. Kurz vorher, 1882, erfolgte die Korrektion der zufliessenden Melchaa links und der abfliessenden Sarneraa rechts. Nun steht weiterer Baugrund bereit.

Plätze können sprechen

Das Rathaus, noch heute Sitz von Regierungsrat, Kantonsrat und Staatskanzlei, beansprucht die Bildmitte. Doch wer über so viel Qualität verfügt, kann etwas zurücktreten. Ein erster Bau datiert von 1419, ein Neubau von 1551, wie der Sockel mit gotischen Öffnungen belegt. Darüber wird 1729–1731 der heutige Barockbau errichtet. Obwalden betraut damit Hans Georg Urban, einen Luzerner Steinmetz, der in der Folge zahlreiche Aufträge für prominente Bauprojekte in Stadt und Land Luzern erhält. Was Wunder – in Sarnen hat er als erste Probe seines Könnens gleich ein Meisterwerk abgeliefert: prächtige Schaufront, zweiseitige Freitreppe, die kleine Vorhalle mit Säulen bestückt und reich dekoriert. Ein krönender Dachgiebel und ein Uhrturm mit Kuppelhaube auf dem First betonen die axiale Symmetrie und verleihen dem Bau zusätzliche Würde. Nicht zu vergessen, dass ein Rathaus ursprünglich vielen Zwecken dient. Sarnen als typisches Beispiel: Salzmagazin, Metzgerhalle, Tanzlaube, Gericht, Wohnung des Weibels, Gefängnis.

Hintersassen sitzen hinter dem Rathaus, im Gegensatz zu Landammännern, die hier herrschaftliche Häuser bauen: links vom Rathaus die Wirz, rechts die Frunz, auf der gegenüberliegenden Seite, auf dem Aquarell nicht sichtbar, die Heinzli und die Imfeld. Es kann losgehen mit der Imfeld-Saga.

Fast aus dem Nichts

Um 1546 lässt sich Niklaus Imfeld ein Haus bauen, wie es damals in Sarnen wenige gibt. Die Räume werden mit Fresken geschmückt, und Obwalden und Schwyz stiften Standesscheiben – für Imfelds Privathaus. An Reichtum, Macht und Reputation fehlt es dem Parteigänger Frankreichs nicht, an politischen Gegnern ebenso wenig. Einer von ihnen rät Imfeld: «Wann du nun din Huse ufmachest, so schryb denn daran: Zwing Underwalden.» Starker Tobak. Imfeld, erste Generation.

Den Anspruch sichtbar machen

Handel mit Söldnern

Neben zahlreichen Ämtern in Obwalden führt Marquard Imfeld vor allem sein Soldhandelsgeschäft. Er lässt Söldner rekrutieren, ausrüsten, besolden und stellt sie als eigene, private Truppe dem französischen König zur Verfügung. Imfeld finanziert vor, wie in diesem Geschäft üblich, und wird vom Auftraggeber erst nachträglich bezahlt. Wie tückisch und kapitalintensiv das ist, dokumentiert ein Brief seines Schwagers, der sich in Frankreich um eine ausstehende Pensionszahlung kümmert, 300‘000 Goldkronen – eine horrende Summe.

Wie die Sache ausgeht, ist nicht bekannt. Fest steht: Imfeld betreibt ein Familien-Militärunternehmen, das international ausgerichtet ist, dabei zielstrebig die Vorzüge der Lage in der Heimat nutzt. Die Eidgenossenschaft ist geografisch eine Drehscheibe Europas und ihre damalige Neutralität, das «Stillesitzen», eine günstige Voraussetzung für gute Geschäfte. Die Imfeld sind nicht Ausnahme, sondern Modellfall, das belegen die einheimischen Wirz und von Flüe, in Stadtorten etwa die Pfyffer in Luzern, die Erlach in Bern, in Landorten die Reding in Schwyz, die Zurlauben in Zug, die Tschudi in Glarus, die Salis im Bündnerland. Ein flächendeckendes System von Generalunternehmen.

Alte Herkunft für jungen Adel

Standesbewusstsein verlangt nach Repräsentation. Das Ergebnis ist die Selbstinszenierung einer Dynastie. In der Heimat wird sie zum Mittel, sich gesellschaftlich nach oben abzusetzen, in der Fremde ermöglicht sie, in höfischer Gesellschaft ebenbürtig aufzutreten. Die Renaissance, die «Wiedergeburt» der Antike, bietet dafür das passende Ambiente. Meister Gisig orientiert sich an Werken seiner Epoche, selbst an Raffael (1483–1520), und greift mit seinen Motiven in spätrömische Zeit zurück. Die Darstellung vom Sieg Kaiser Konstantins an der Milvischen Brücke im Jahr 312 n. Chr. mag in der Zeit der Gegenreformation den ersten christlichen Kaiser ehren. Über die religiöse Reverenz hinaus wird das Motiv jedoch zur ständischen Visitenkarte.

Herren und Bauern

Einfache Menschen, Bauern, Hirten, Schiffsleute. Sie gehören zu den zahlreichen Landleuten, die 1653 den geflohenen Anführern des Bauernkriegs aus dem Luzernbiet Zuflucht gewähren. Sie schützen die Geflüchteten vor dem Zugriff der Luzerner Obrigkeit, als diese den milden Friedensvertrag schändlich bricht und nach überstandenem Schrecken scheusslich wütet. Von eben dieser Obrigkeit in eben diesem Krieg wird Johann Imfeld 1654 für seine Schiedsrichtertätigkeit beschenkt – mit dem Luzerner Stadtrecht. Herren zu Herren, Bauern zu Bauern.

Ringsum «Ehrbarkeit»

Dabei hat in Obwalden die Landsgemeinde das letzte Wort, wie in den übrigen Landorten der Zentralschweiz, in Glarus und Appenzell. In Patrizierstädten – Bern, Luzern, Freiburg, Solothurn – regiert ein exklusiver Kreis führender Familien. Die Räte wählen sich selbst und bleiben lebenslang im Amt. In Zunftstädten – Zürich, Basel, Schaffhausen, St. Gallen – sind die Zünfte eine bestimmende Kraft. Doch auch hier kommt es seit dem 16. Jahrhundert zu einer Aristokratisierung.

Fazit: Das politische System je ganz anders, das Ergebnis überall ähnlich, Herrschaft der «hochgeachten, woledlen und gestrengen Ehrbarkeit».

Vom Suchen und Finden

Für Erkundungen im Massstab 1:1 gibt es viele Rezepte. Wichtiger als ein bestimmtes Vorgehen ist «nochmals», das erneute Hingehen, zweimal, fünfmal, zehnmal. Schicht um Schicht kommt neu dazu, lagert sich ab, erweitert den Horizont. Dazwischen die erstaunte Frage, warum uns dies und jenes nicht schon früher aufgefallen ist. Immer wieder die Freude zu entdecken, oft auch zu finden, wonach wir gar nicht gesucht haben.