Breisach – Ein Brennpunkt europäischer Geschichte

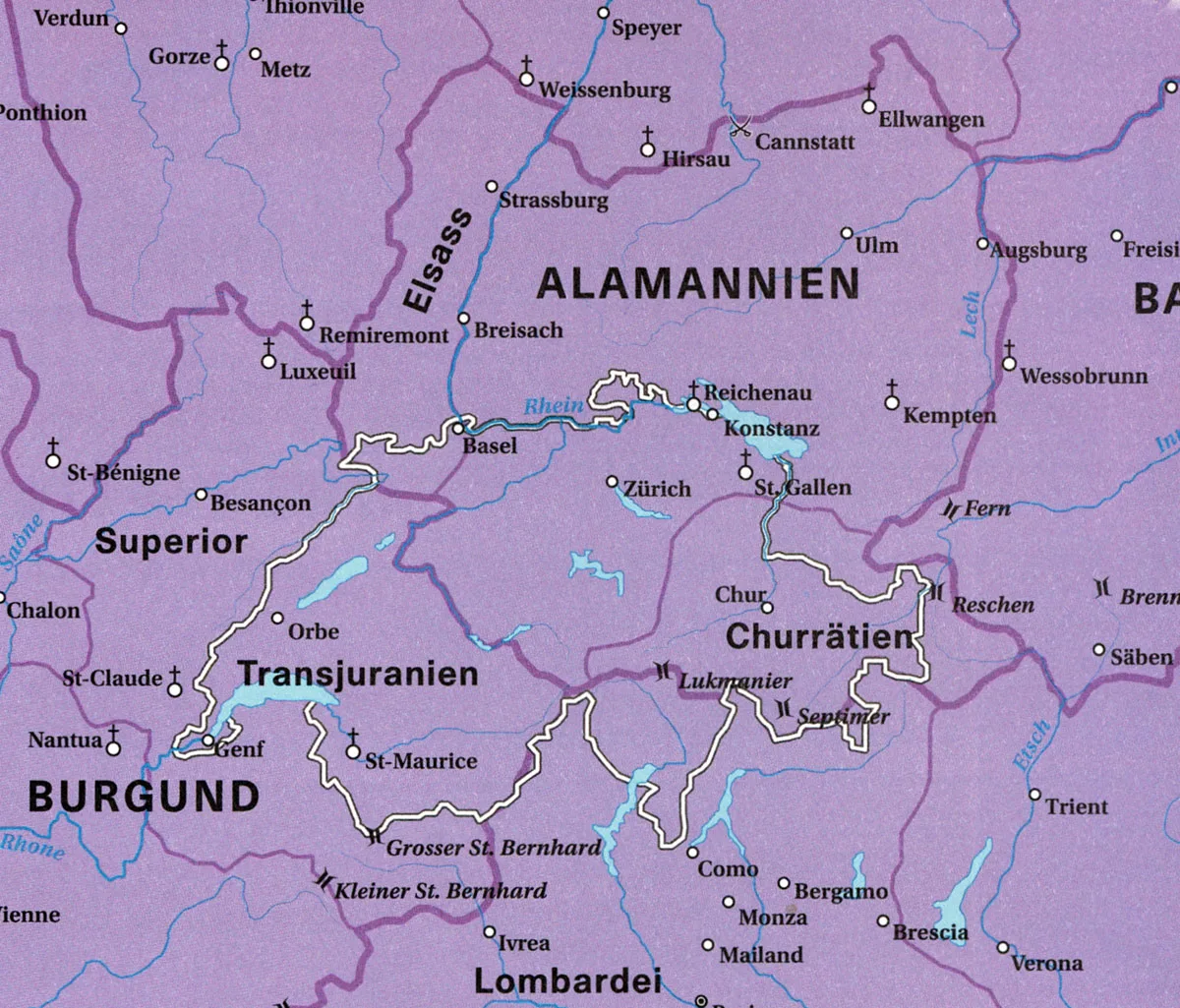

Auf halbem Weg zwischen Freiburg und Colmar ragt der Münsterberg von Breisach weithin sichtbar aus der Rheinebene. Die vorteilhafte Lage der Stadt ist verbunden mit der wechselvollen Geschichte einer Kernregion Europas.

Die Römer am Rhein

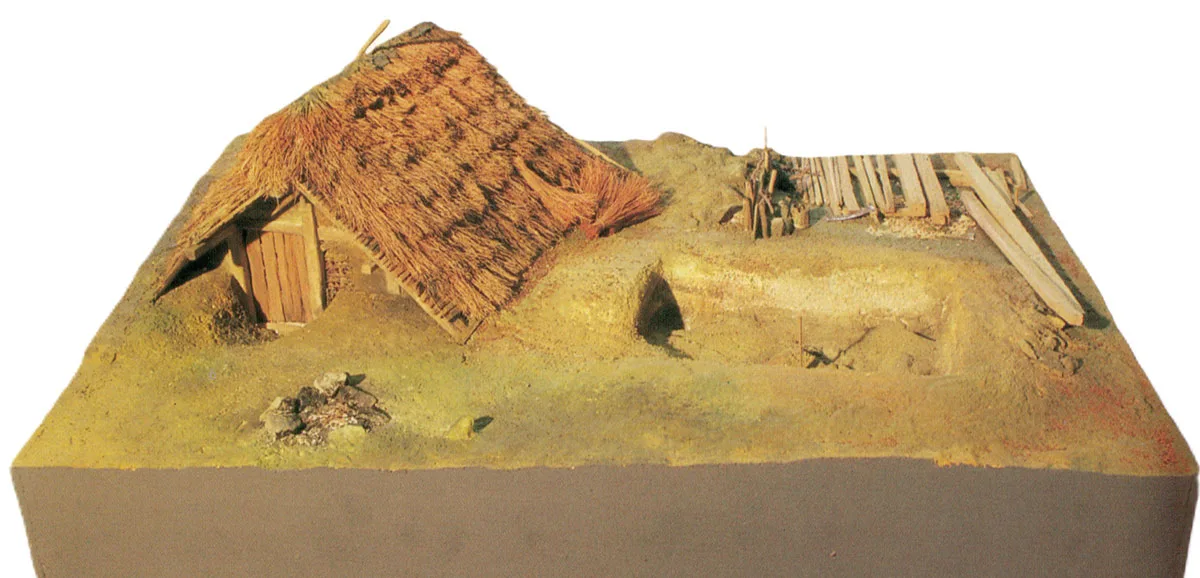

Zivilisationsbruch. Mittelalterliche Grubenhäuser

Das Münster. Manifestation christlicher Herrschaft

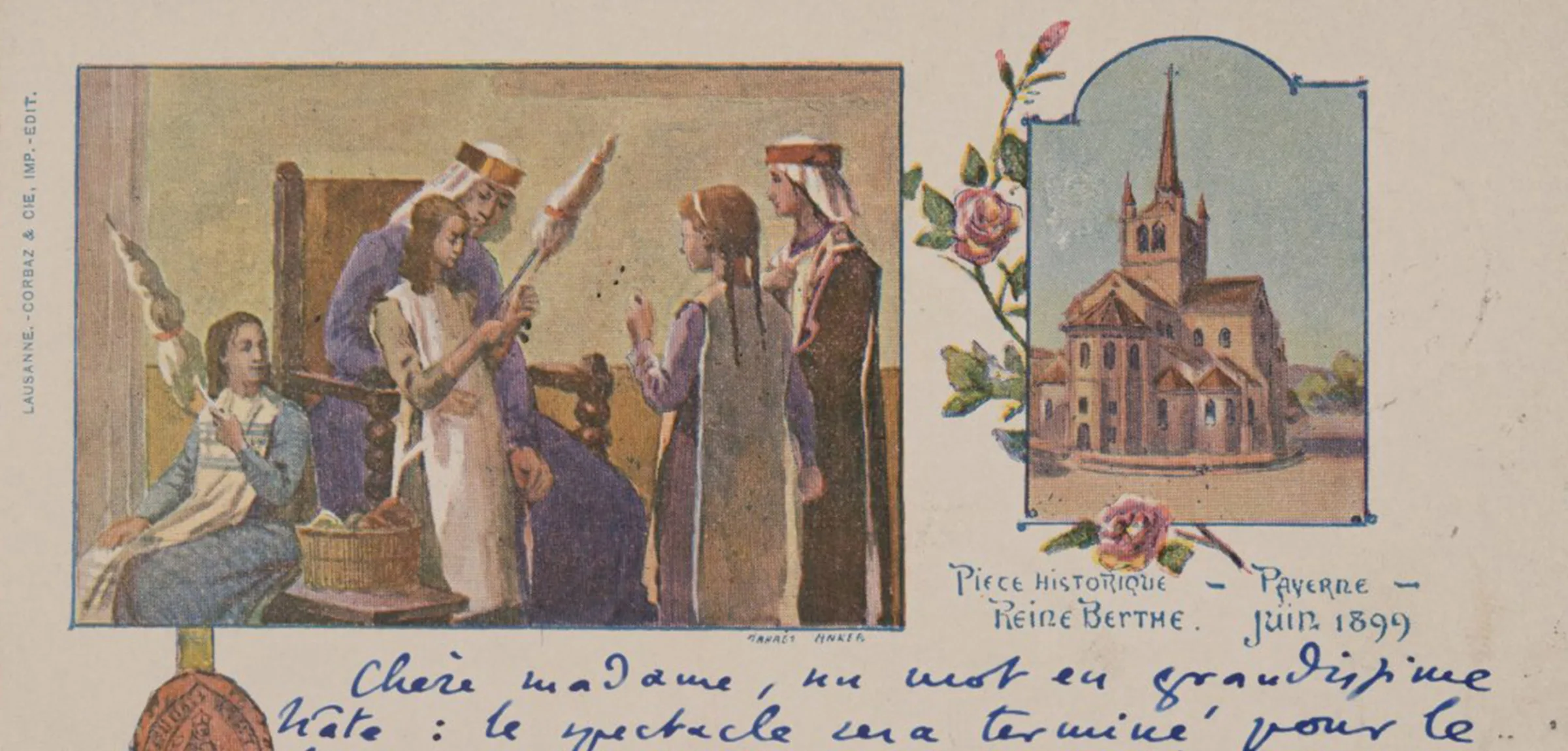

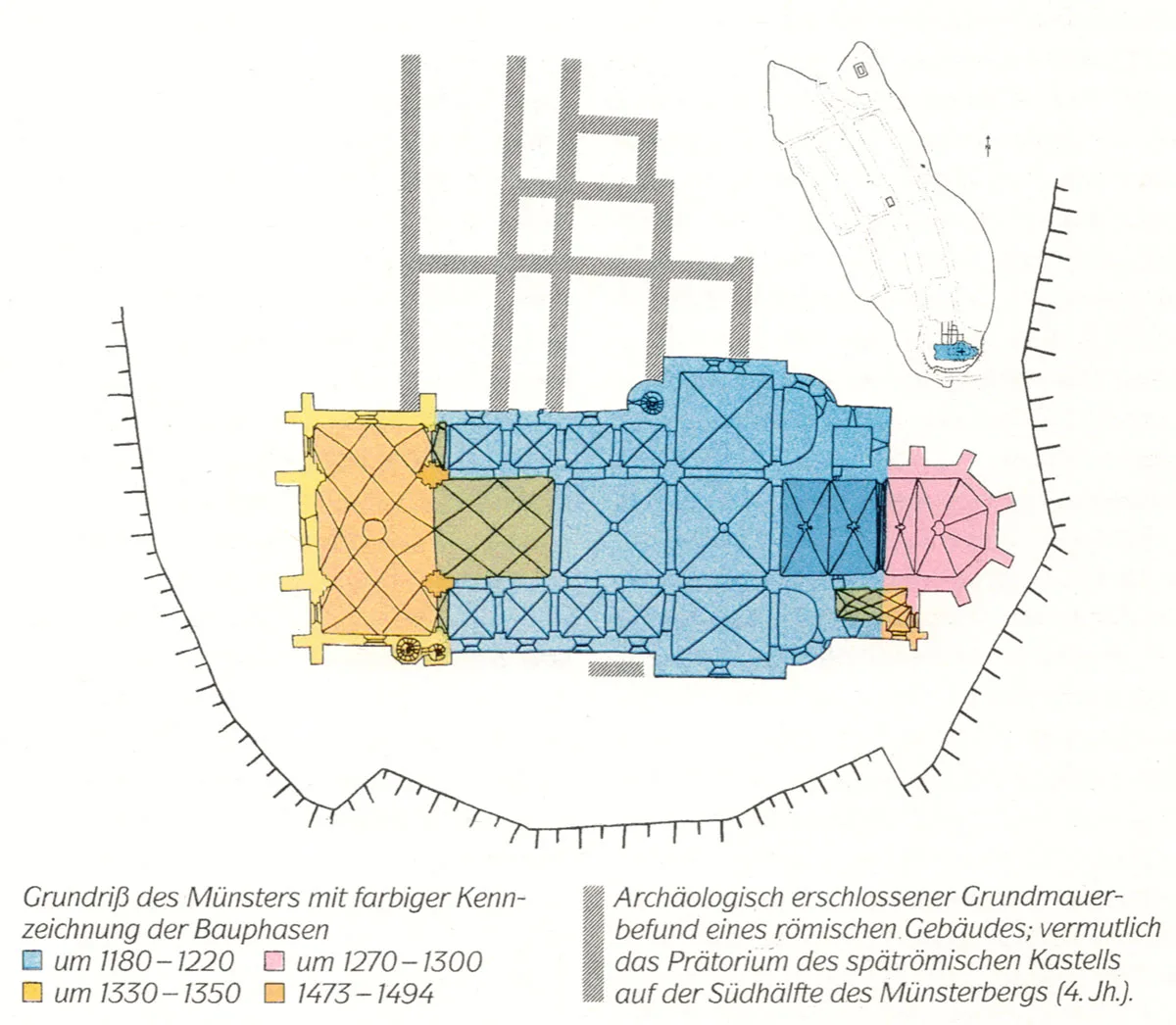

Besonders deutlich zeigt sich die christliche Prägung im Kirchenbau. Breisach hat wohl bereits in karolingischer Zeit eine Kirche. Der Grundstein zum heutigen Münster wird um 1185 gelegt. Als Bauplatz bietet sich das Fundament des ehemaligen römischen Militärlagers an. Baumaterial aus jener Zeit ist im 12. Jahrhundert noch vorhanden. Optimale Voraussetzungen.

Dome, Münster, Kathedralen entstehen nicht über Nacht. Am Münster von Breisach wird rund dreihundert Jahre lang gearbeitet. Kirchenbau im Mittelalter als Generationenprojekt.

Breisach, eine der stärksten Festungen Europas

Neuf-Brisach. Construite à partir de rien

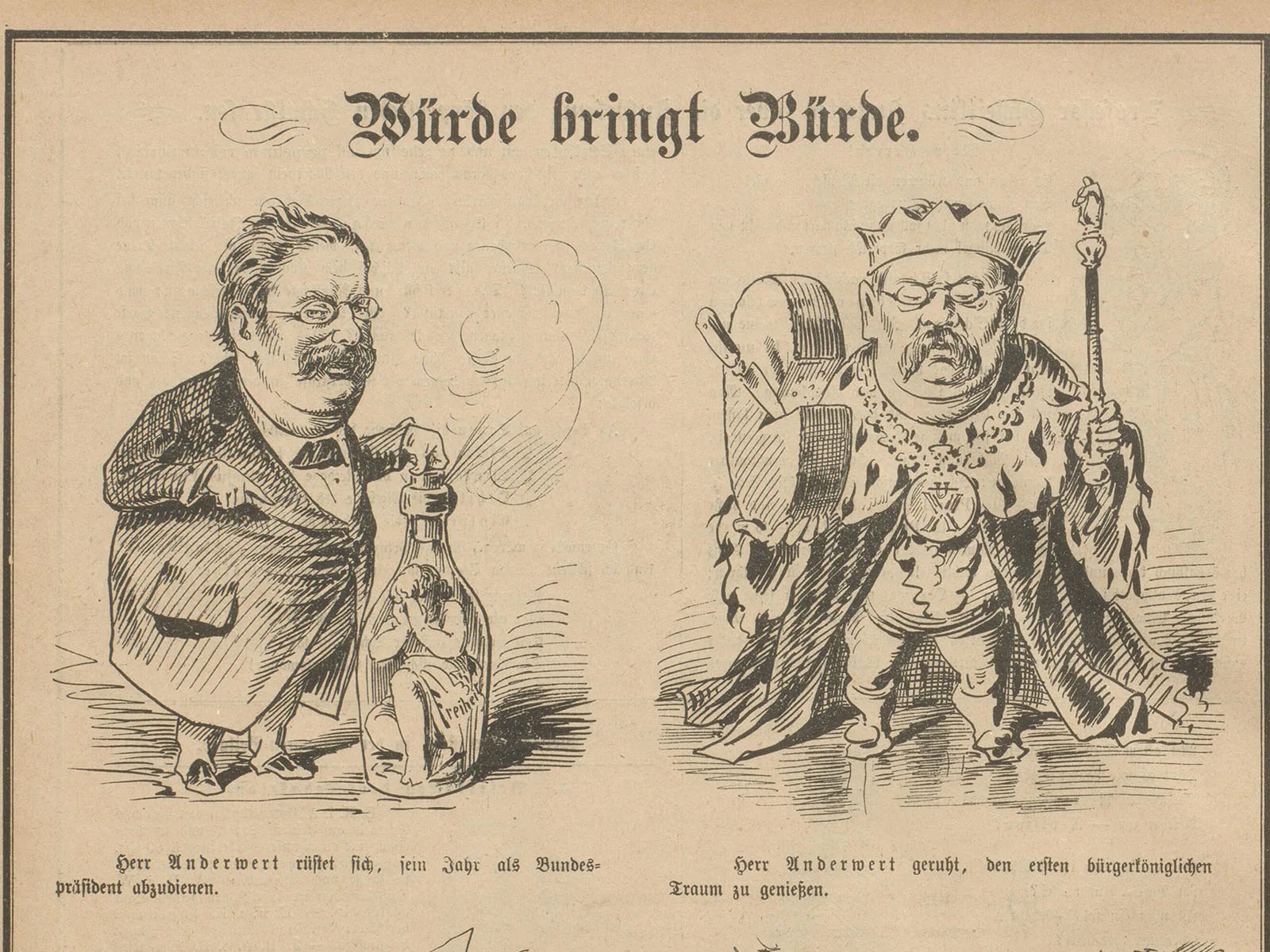

Machtpolitisch zwischen Hammer und Amboss

Kehrtwende! Bei den ständigen Spannungen mit Frankreich will die österreichische Kaiserin Maria Theresia verhindern, dass dem Gegner ein wertvoller Stützpunkt in die Hände fällt. Über Jahrhunderte hinweg ist die Wehranlage mit unermesslichem Aufwand ausgebaut worden. 1741 wird sie vollständig geschleift. Eine Vorbeugemassnahme. Zurück bleibt eine unbedeutende Landstadt. Prompt wird Breisach von den Franzosen 1744 erneut erobert. Widerstand null. Doch bereits nach anderthalb Jahren ziehen die Besatzer wieder ab. Machtpolitische Irrlichter.

Ein halbes Jahrhundert hat Breisach Ruhe. Dann bricht die Französische Revolution aus. Vorerst ist bloss die Rede von «Unruhen». Bald wird daraus ein politischer Sturm, der ganz Europa erfasst. Im ersten Koalitionskrieg verbinden sich Preussen und Österreich gegen Frankreich. Breisach wird 1793 von französischen Truppen erobert, einmal mehr, dazu total zerstört.

Gestern um 6 Uhr Abends fieng man an, Altbreysach mit Bomben und glühenden Kugeln zu beschiessen. In weniger als einer halben Stunde war die ganze Stadt in Flammen. Das Feuer dauerte die ganze Nacht hindurch. Heute sollte über den Rhein eine Schiffbrücke geschlagen werden, um in das Breisgau einzufallen.

Nicht mehr Grenzstadt

Erneut Grenzstadt, entmilitarisiert

Der Waffenstillstand verpflichtet die Deutschen, Elsass und Lothringen innerhalb von 15 Tagen zu räumen. Zahlreiche deutsche Truppen überqueren den Rhein bei Breisach. Die Niederlage ist augenfällig, die Perspektive unheilvoll.

Breisach als Brennspiegel Deutschlands

Militärisch ist die Stadt bis im Sommer 1944 nicht direkt bedroht. Das ändert sich mit dem Vorrücken der alliierten Streitkräfte und dem Rückzug der deutschen Truppen. Aufgebot zum «Volkssturm». Alle verbliebenen Männer zwischen 14 und 60 Jahren haben sich zu stellen. Die Zivilbevölkerung wird mehrmals evakuiert, Breisach rund 130 mal bombardiert.

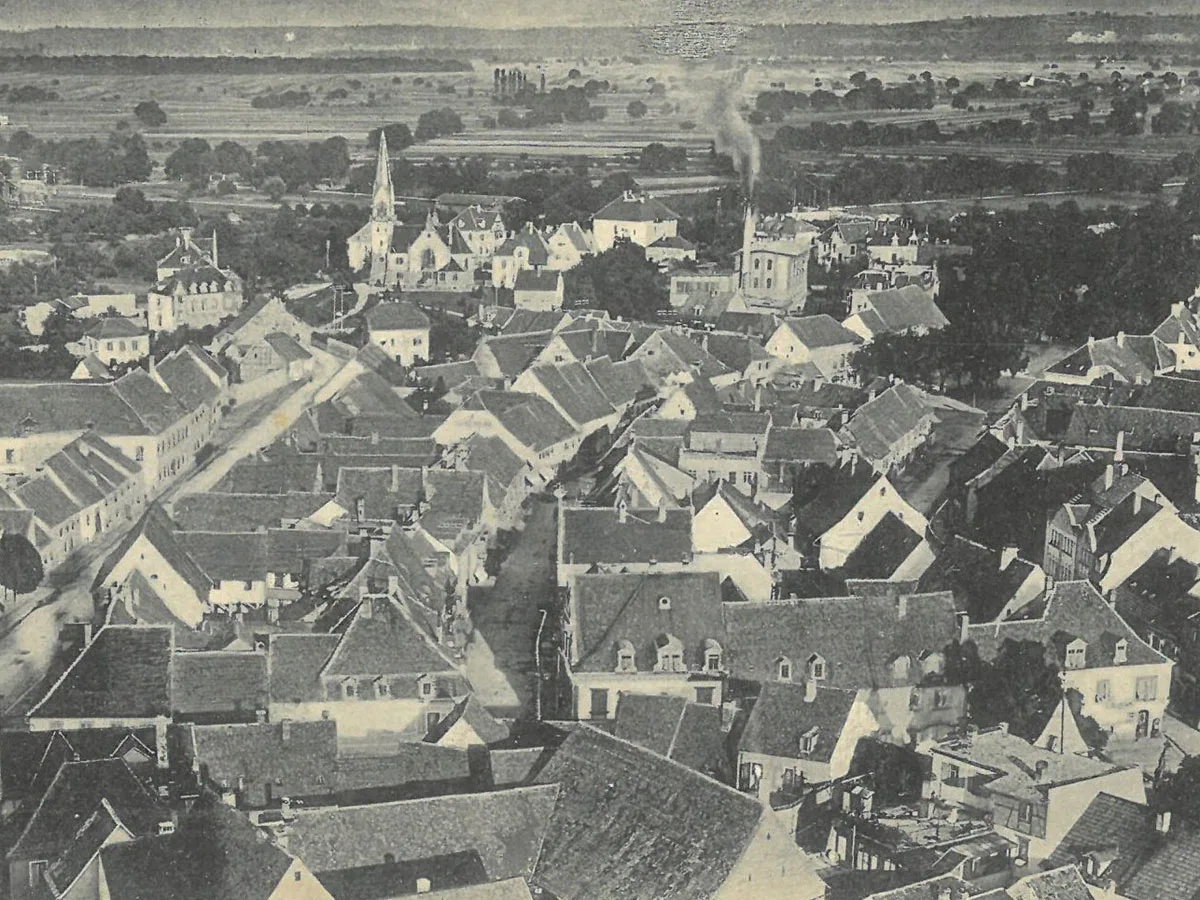

Breisach: links, um 1910, Blick vom Münsterplatz in die Unterstadt und zum Kaiserstuhl; rechts, 1946, Blick vom Südturm des Münsters nach Südosten, Unterstadt mit Marktplatz. Im Krieg werden 85 Prozent der Häuser zerstört. Stadtarchiv Breisach am Rhein / Stadtarchiv Breisach am Rhein

Auf nach Europa!

Sind Sie für die Beseitigung der politischen und wirtschaftlichen Grenzen innerhalb Europas und für den Zusammenschluss aller europäischen Völker zu einem europäischen Bundesstaat? Ja / Nein

Quintessenz

Breisach ist ein Musterbeispiel dafür, wie historische Entwicklungen von geografischen Bedingungen geprägt werden. Der Befund ist allerdings nicht als zwangsläufige Entwicklung zu verstehen. Die Geschichte von Breisach hätte auch anders verlaufen können. Auf ein geografisches Wenn folgt nicht zwingend ein historisches Dann. Die Historie ist widerborstig, gehört nicht zu den mechanischen Künsten, hat keine Logik.

Individuum und Kollektiv

Der Mensch ist ein individuelles Wesen, doch ohne Gemeinschaft verloren. In der Geschichtsschreibung treten immer wieder Kollektive in den Vordergrund: die Römer, die Germanen, die Deutschen, die Franzosen. Doch dann stellen wir uns vor, wie Albert Ziehler 1945 mit einer weissen Fahne auf die französische Panzerkolonne zugeht. Kollektive beeindrucken, Individuen berühren.

Befund und Folgerung

Lernen die Menschen aus der Geschichte? Ja, selbstverständlich! Wie hätten sich sonst in Breisach wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 96 Prozent für einen europäischen Bundesstaat ausgesprochen? Wie sonst wäre die deutsch-französische Freundschaft zwischen Breisach und Neuf-Brisach zu erklären, nach drei Kriegen zwischen Deutschland und Frankreich innert 70 Jahren, 1870, 1914, 1940? Allerdings: Wer sind die Menschen? Lernen alle Menschen, Gemeinschaften, Regierungen aus der Geschichte, überall und jederzeit? Die Welt sähe anders aus. Die Frage, ob die Geschichte die Lehrmeisterin der Völker sei, kann nie pauschal beantwortet werden, immer nur im Einzelfall. 1951, bloss sechs Jahre nach dem monströsen Zweiten Weltkrieg, gründen die ehemaligen Gegner Belgien, Holland, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Italien eine Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl: die Montanunion. Sie wird zum Kern der heutigen Europäischen Union auf der Grundlage der Menschenrechte. Ihre bedeutendste Errungenschaft: Frieden.